起業マニュアル

解雇

労働契約の終了

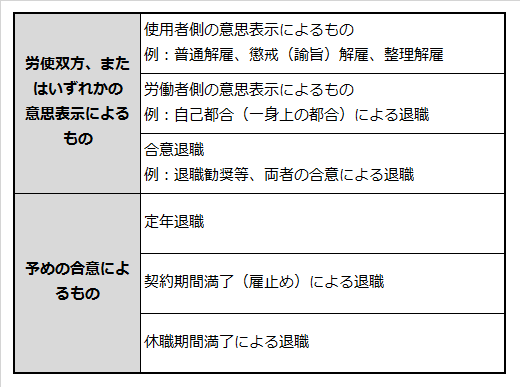

雇用関係が終了する場合には、様々なパターンがあります。その中の一つが使用者側からの意思表示による解雇ですが、この解雇にもいくつかの種類があります。具体的には、下記のようになります。

労働契約は民法上の契約行為と同様に、基本的にはお互いの合意により成立するものですが、使用者と労働者で契約を結ぶ場合には、対等な力関係の下で契約を結ぶことが難しいのが現状です。そこで、労働基準法等の法律により、解雇等に一定の制限を加えたりなどして労働者を保護することで、両者の力関係のバランスを保っています。

今回は、解雇に関する基礎知識と注意点を、具体的な事例を交えながらご説明します。

解雇とは

解雇は、使用者からの一方的な意思表示による労働契約の解約です。そのため、就業規則等で予め周知されている定年退職等は通常、解雇とはなりません。解雇は、労働者の生活を著しく脅かすものでもあるため、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」は、労働者を解雇することはできません(労働契約法第16条)。つまり、労働者を解雇する場合には、解雇するに相当な事実が存在し、その処分を下す根拠が就業規則の中に規定されている等、合理的な理由が必要であると考えられています。

解雇の種類

解雇の種類は、大きく分けて以下の3種類あります。

【懲戒解雇】

従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒処分として行うための解雇です。ただし、就業規則や労働契約書にその要件を具体的に明示しておくことが必要です。

例:2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合の解雇

【整理解雇】

会社の経営悪化により、人員整理を行うための解雇です。ただし、人員削減を行う必要性や、「できる限り解雇を回避するための措置を尽くす」「解雇対象者の選定基準が客観的、合理的である」等の要件があります。

例:得意先の倒産により、受注件数が大幅に減少する見込みであり、事業の縮小が余儀なくされる場合の解雇

【普通解雇】

上記の「懲戒解雇」「整理解雇」以外の解雇です。ただし、労働契約の継続が困難な事情がある場合に限られます。

例:健康上の理由で、長期にわたり職場復帰が見込めない場合の解雇

解雇の予告等

何らかの手続きや手当も無く、労働者をいきなり即時解雇することはできません。たとえ、合理的な理由があり、やむを得ず労働者を解雇する場合であっても、使用者は以下の対応をする必要があります。

【原則:解雇予告等、以下のいずれかの対応が必要】

- 少なくとも30日前に解雇の予告をする。

- 予告に代えて、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う。

- 予告と解雇までの間が30日未満の場合は、日数の不足分を解雇予告手当として支払う。

例:解雇10日前に予告した場合は、予告に加えて20日分の平均賃金を支払う。

【例外(1) 解雇予告除外認定を受けた場合】

下記の場合で、労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告等が不要となります。

- 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となったとき。

- 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき。

例:横領、傷害等の刑事事件を起こし、本人がその事実を認めている場合

【例外(2) 解雇予告制度が適用されない場合】

次の者は、解雇予告そのものが適用されません。ただし、カッコ内の日数を超えて引き続き働くこととなった場合は、解雇予告制度の対象となります。

- 試用期間中の者(14日間)

- 4カ月以内の季節労働者(その契約期間)

- 契約期間が2カ月以内の者(その契約期間)

- 日雇労働者(1カ月)

解雇が制限される場合

労働者がすぐに働けない状況下にある場合の解雇は、労働者はもちろん、その家族の生活さえも著しく脅かされることになるため、使用者に対して解雇そのものが制限されています。具体的には、下記の期間中においては、解雇をしてはならないとされています。

【解雇制限期間】

- 業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間

- 産前産後の休業期間とその後の30日間

ただし、解雇制限期間中は、解雇そのものは禁止されていますが、解雇予告をすることは可能です。とはいえ、本人の状況を考慮した上で解雇すべきか否かの判断をすることが望ましいでしょう。

解雇の相当性について(事例検証)

次の事例は、労働者を解雇することが社会通念上相当と言えるでしょうか?解雇予告等、必要な手続を踏む必要があるのは当然のことですが、そもそも解雇そのものが認められるのか考えてみましょう。

【事例】

A社に所属する社員Bは、ある朝酒気を帯びて出勤してきました。近づくとあからさまに酒臭いのがわかります。その日は前々から何度も打ち合わせを重ねてきた、Bの担当する顧客への重要なプレゼンがあるにもかかわらず、Bの責任感の欠如した様子に、Bの上司であるCはついに、堪忍袋の緒が切れました。

この場合、CがBに解雇を言い渡した場合、どのようなことが考えられるでしょうか。

【検証】

まず、Bの酒気帯び出勤は、今回が初めてのことなのか、それとも以前から何度も懲戒処分を受けていたにもかかわらず改善が見られなかったため、ついに解雇に至ったのか確認する必要があります。前科がある場合は、多少厳しい処分が下されるのはやむを得ないことなのかもしれません。

あるいは、A社はバス会社で、Bが路線バスの運転手だったらどうでしょうか。酒気帯び運転などもってのほかです。つまり、Bの行為そのものだけでなく、職務内容や会社の規定によっても、下される判断は異なってきます。

このように、解雇の相当性については、自社の業務内容や就業規則、対象者の日頃の勤務態度や前科の有無等、様々な事情を勘案した上で、客観的、合理的に判断がなされる必要があります。

解雇に関するトラブルを防ぐために

労使紛争の中で圧倒的に多いのは、解雇に関するトラブルです。トラブルを防ぐためには、まず解雇に関する基礎知識を理解しておくことが重要です。また、懲戒事由は就業規則等に具体的に明示し、問題となる事実が発生した場合は、感情ではなく客観的事実に基づいて判断するようにしましょう。そして、事実誤認ということもあり得ますので、解雇等の処分を決定する前に、本人の意見を聞く、弁明の機会を与えることも重要です。これらの対応を重ねた上で、会社としての判断を下すようにしてください。

(執筆・監修:社会保険労務士 岩野 麻子)

最終内容確認 2018年2月

同じテーマの記事

- 人事管理の基本

- 労働契約書を交わす

- 外国人雇用の進め方

- パート・アルバイト採用の留意点~パートタイム労働法の概要

- アルバイトを募集する

- アルバイトの採用の実務(準備編)

- アルバイト採用の実務(面接編)

- 従業員の育成

- パート・アルバイトの有効活用策

- OJTの進め方

- 社員のやる気を高める目標設定

- 労働時間管理の基本

- 就業規則(正社員)

- 就業規則(非正社員)

- 退職金支給規程

- 旅費交通費支給規程

- 慶弔見舞金支給規程

- 育児休業・短時間勤務規程

- 介護休業・短時間勤務規程

- 賃金規程

- 通勤手当支給規程

- 雇用契約書の作成

- 従業員を雇う場合の社会保険

- 一人で創業する場合の社会保険

- 労務管理の「法定三帳簿」

- 労働条件の明示

- 雇用契約の期間

- 管理監督者

- 女性労働者

- 深夜業

- 解雇

- 年次有給休暇

- 定年

- 退職勧奨

- 年少者の雇用

- 休憩

- 時間外・休日労働

- 賃金

- 災害補償

- 障害者の雇用

- 健康診断

- 休職

- 起業支援サービスの活用:社会保険労務士

- 社会保険に加入する

- 会計・経理の基本

- 債権・債務の管理

- 帳簿記帳の基本

- 減価償却の考え方

- キャッシュフロー経営の基本

- 決算書の作成

- 資金繰り改善法(基礎編)

- 資金繰り改善法(応用編)

- 税務の手続き

- 起業後に発生する税金

- 青色申告の基礎知識

- 源泉徴収の基礎知識

- 消費税の基礎知識

- 中小事業者が受けられる消費税の特例

- 必要な各種申告の手続き

- 企業経営における税金対策