業種別開業ガイド

うなぎ料理店

2025年 11月 7日

トレンド

日本文化を象徴するようなうなぎ料理店は、近年、インバウンドの需要が増大したことにより、さらに注目を浴びるようになっている。お膳、畳、襖、酒器など、和の装いと縁深い従来型の店舗が根強い人気の中、カジュアルな店内で気軽に食べられる「うな串」の店舗なども登場している。調理技術も熟練技からロボットによる自動化に向けて過渡期を迎えており、これからが楽しみな業態である。

(1)土用の丑の日から通年需要へ

かつて「夏のスタミナ食」という位置づけだったうなぎは、いまや年間を通して食べられる存在になっている。特にスーパーやコンビニが仕掛ける「土用の丑の日キャンペーン」によって、家庭内でのうなぎ消費が定着し、外食店でも「夏だけでなく、秋冬も安定的にうなぎを楽しみたい」という顧客が増加。さらに、クリスマスや正月といった季節行事に「うなぎを取り入れる」提案を行う店舗も出てきており、一年を通しての需要拡大が業界全体を押し上げている。

(2)価格高騰と代替魚の登場

シラスウナギの不漁が続き、うなぎの仕入れ価格は過去10年で数倍に跳ね上がった。これにより、伝統的なうなぎ専門店はもちろん、大衆店やチェーン店にも大きな打撃が出ている。一方で、ナマズやアナゴを「うなぎ風」に調理する動きが加速している。かば焼き風に仕立てた「うなぎもどき丼」や「代替ひつまぶし」などが登場し、価格高騰に対するひとつの解決策として注目されている。消費者も「本物志向」と「価格重視」の二極化が進んでおり、経営戦略の多様化が迫られている。2025年の3月には5年ぶりのうなぎの豊漁との報告もあり、価格の動向には今後も注目が集まる。

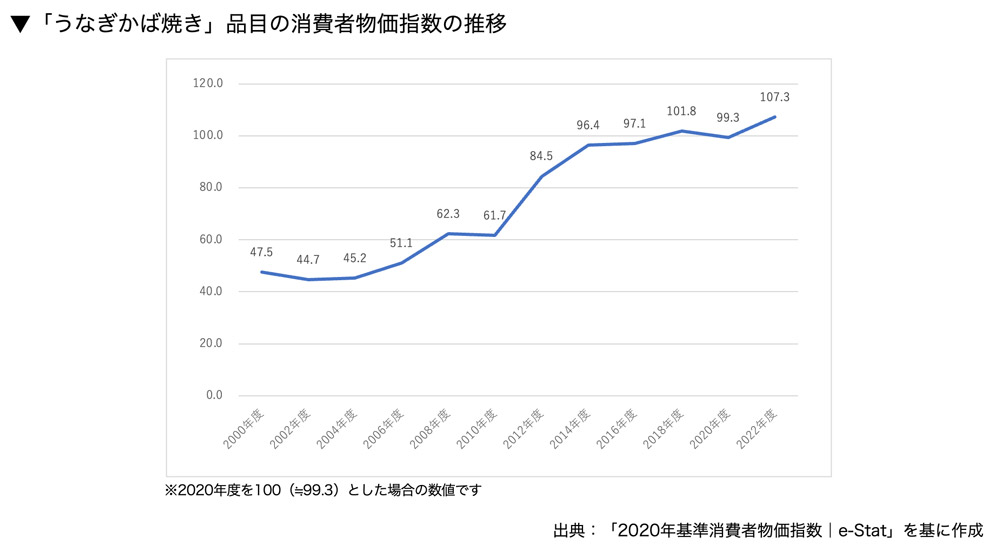

うなぎの仕入れ価格に関する統計データはまとまったものがないが、「うなぎかば焼き」の消費者物価指数の推移は以下のとおり。20年前から2倍以上に上昇していることが分かる。

(3)国産ブランドうなぎの確立と観光需要

鹿児島県、愛知県(三河一色)、静岡県(浜名湖)など、日本各地で「ブランドうなぎ」が確立されつつある。養殖技術の進化とともに、それぞれの地域が「地産地消型の観光資源」としてうなぎを活用。実際に生産地を訪れて味わう「産地直送のうなぎ料理」は、インバウンド需要を取り込み、訪日観光客にとっての新しい食体験となっている。特に中国・台湾・香港からの観光客には「日本のうなぎ」が特別な高級料理として認識され、地域経済の活性化にもつながっている。

(4)高級志向とカジュアル志向の二極化

近年の外食産業全般に見られる傾向だが、うなぎ料理店も「高級店」と「大衆店」に大きく分かれつつある。一人前5,000円以上の高級店は、伝統的な調理法と厳選素材を武器に、富裕層やインバウンド客をターゲットにする。一方で、フランチャイズ店や牛丼チェーンなどが手掛ける1,500円前後の「うな丼」は、手軽なごちそうとして人気を集め、若い世代を中心にリピーターを増やしている。この二極化は市場を拡大させる一方で、中間価格帯の店舗にとっては、厳しい選択を迫る要因にもなっている。

(5)サステナビリティと養殖技術の進化

環境保護と資源管理の観点から、うなぎの持続可能性は業界全体の最重要課題となっている。水産庁や大学の研究機関では「完全養殖うなぎ」の実用化が進みつつあり、一部ではすでに試験販売も行われている。さらに、IoT技術を用いた水質管理やAIによる成長予測など、次世代型の養殖システムが登場。これにより、安定供給と品質維持を両立させる試みが本格化している。また、健康食材としてのうなぎの魅力(高タンパク、ビタミン豊富)も改めて訴求され、「環境に優しく、体にも良いうなぎ」としての新しい価値が消費者に伝わりつつある。

近年のうなぎ料理店事情

経営に大きく影響を与えている要因として挙げられるのは、原材料価格の高騰と仕入れリスクである。特にシラスウナギの不漁が続いたことで、仕入れ値は過去十年で数倍に膨らみ、経営者にとっては安定的な仕入れルートの確保そのものが、競争力を左右する要因となっている。そのため、養殖業者や産地との強固なパートナーシップが不可欠となり、相場変動リスクを平準化するために、複数の仕入れ先を確保する動きも広がっている。

また、うなぎ料理は下処理や串打ち、蒸し、焼きといった工程ごとに高度な技術を必要とすることが大きな特徴である。特に関東の蒸し焼きや関西の地焼きなど、地域独自の技法は短期間では習得できない上に、若手職人の減少により技術承継が難航しているケースが多い。しかし、近年は、最新技術を利用した調理の自動化を進め、セントラルキッチン型の仕込みや調理ロボットの導入に踏み切ることで、この問題を解消している事例が数多くある。

さらに店舗のあり方は、観光需要に対応する繁華街型と地域住民に支えられる郊外型に二極化している。前者では英語や中国語のメニュー整備のほか、キャッシュレス決済の導入が不可欠で、後者では日常使いのごちそうとしてリピーターを確保し、宴会や法事などの需要を収益につなげることが求められている。価格改定を余儀なくされる店舗も多いが、単なる価格転嫁ではなく、ブランドうなぎや特別な体験、限定メニューなどによる価値の再定義が重要となっている。また、外国人旅行客をターゲットにして文化体験要素を盛り込み、高客単価で大きな利益を得ている店舗も増えてきている。

加えて、新型コロナ禍を経てテイクアウトやデリバリー、さらには通販の需要が拡大し、冷凍ひつまぶしセットや真空パックのかば焼きといった商品が、地方の名店にとって新たな収益源となっている。モバイルオーダーや予約システム、顧客データの活用も進み、リピーター獲得や閑散期対策につなげる動きも目立ってきた。

こうした変化の中で経営者に求められるのは、伝統を守りながら効率化や多角化、そしてブランディングをどう進めるかというかじ取りであり、その判断が成功を大きく左右する時代に入っていると言える。

開業のステップ

STEP1:店舗コンセプトを決定する(高級志向か、カジュアル志向かなど)

STEP2:メニュー構成を検討する(かば焼き、白焼き、ひつまぶしなど)

STEP3:出店エリアを選定する(観光地か、地域密着型かなど)

STEP4:物件を探し、賃貸契約を結ぶ

STEP5:資金計画を策定し、融資や補助金を検討する

STEP6:店舗設計・厨房レイアウトを確定する

STEP7:内装工事・厨房設備を導入する

STEP8:保健所申請や営業許可など法的手続きを行う

STEP9:従業員研修を実施する

STEP10:広告宣伝を行い、開業準備を整える

フランチャイズの場合は、各社それぞれに開業ステップをまとめたマニュアルがあるので、それに沿って進めれば良い。

必要なスキル

調理技術、仕入れ力、接客力、経営管理力と必要なスキルは多岐にわたる。まず、最大の特徴はうなぎ料理の専門的な調理技術にある。うなぎは下処理から串打ち、関東の蒸し焼きや関西の地焼きに代表される焼きの技法まで、一連の工程に長い修業期間が必要であり、調理人には熟練した技術と体力が不可欠である。もしくは、この技術を理解した上で、自動調理技術に置き換えを検討できる知識があることが重要となる。

また、シラスウナギの不漁による仕入れ価格高騰の影響を受けやすいため、養殖業者や産地との信頼関係を築く力も重要であり、複数の仕入れルートを確保する交渉力や目利きの力が経営を左右する。

さらに、うなぎ料理は高級料理としての位置づけが強いため、接客やサービスにも高い水準が求められる。来店客に特別感を与えるホスピタリティ、所作や言葉遣いの丁寧さはもちろん、観光地や繁華街型の店舗では英語や中国語のスキルを備えていれば、インバウンド需要に対応できる強みとなる。地域密着型店舗の場合には、法事や宴会など地域行事に即した柔軟な対応力が求められる。

経営面では、調理時間や人件費がかかりやすい業態であるため、効率的なオペレーションの構築や人材育成の仕組みづくりが必須となる。職人の技をいかに標準化し、アルバイトスタッフでも品質を維持できるようにするかが課題であり、場合によってはセントラルキッチンや調理ロボットの活用を検討する視点も必要となる。また、通販やテイクアウト需要の高まりを踏まえ、商品を冷凍や真空パックで販売する技術や販路拡大のためのデジタルマーケティングに関するスキルも欠かせない。

必要な資格

全飲食業に共通する「食品衛生責任者」の取得が前提であり、一定規模以上の店舗では「防火管理者」の選任が求められる。加えて、HACCP(ハサップ。食品の安全を確保するための国際的に認められた衛生管理手法)研修や、接客力向上講座などを活用すれば、店舗の信頼性や顧客満足度向上にもつながる。

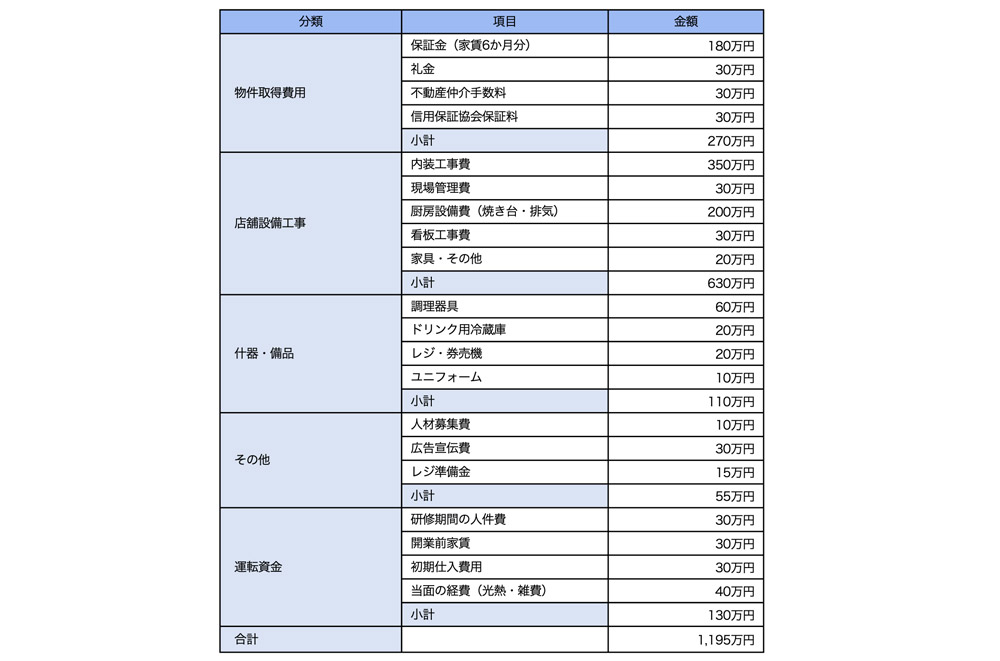

開業資金と運転資金の例

ある程度の高単価を設定した店舗の場合、テーブルウエアや食器、調度品などに経費がかかるため、初期費用が少し膨らむ傾向にある。また、4,000円前後の料理を昼に食べても遜色がないと感じられるような、落ち着いた雰囲気づくりが必要となる(カジュアル店の場合は、この限りではない)。営業スタイルによって大きく条件が異なるため、ここでは以下の条件下での運転資金を紹介する。なお、フランチャイズでの開業の場合は、加盟金や研修費用、研修を受ける期間の人件費などが大きな負担となるために、さらに資金が必要となる。

(前提条件)

立地:駅近、広さ15坪、席数22席、客単価4,500円

想定客層:地元住民8割、観光客・外国人2割

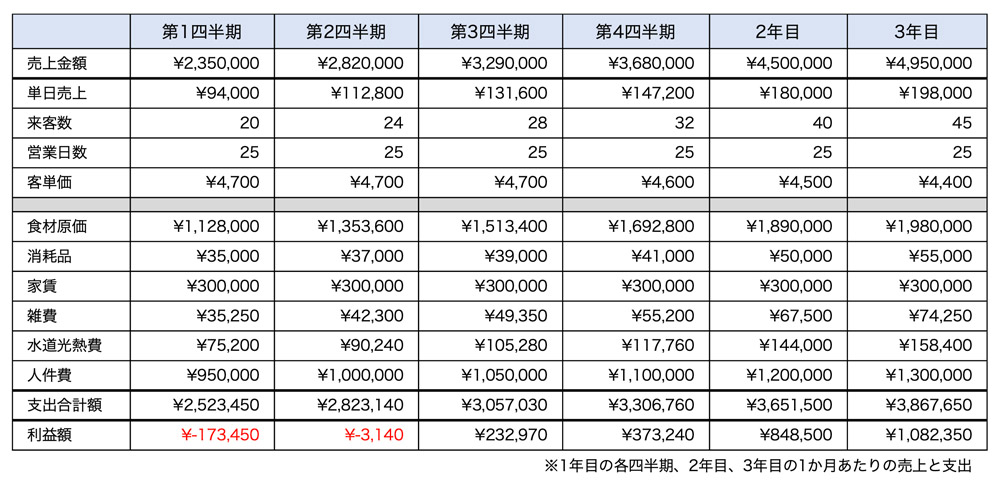

売上計画と損益イメージ

うなぎ料理店は、ランチタイムにおいても飲酒率が高く、高水準の客単価を見込めることが多い。うな重のみ注文する客だけでなく、白焼きや他のおつまみとともにお酒を嗜む顧客を確保し、居酒屋としての利用価値を見いだすことが売上増大のポイントとなる。基本的に、入りやすい店の部類になることは少ないため、創業初期においてはある程度の赤字を覚悟した運用を計画しておくべきである。

また、フランチャイズでの開業の場合は、毎月のロイヤリティーやシステム利用料が見込まれるため、これを含んだ資金計画が必要。さらに、本部からの指定食材の購入義務などで、食材費が上がりやすいことも念頭に置いておくべきである。

以下に前項と同じ前提条件での、売上計画と損益イメージの一例を示す(参考)。

補助金・助成金

近年の人手不足や人件費の上昇は、うなぎ料理店にとっても大きな課題だが、デジタルツールを積極的に導入することで負担を軽減できる可能性がある。特に仕込みや調理に時間がかかる業態だからこそ、POSレジやモバイルオーダー、キャッシュレス決済などを創業時から組み込んだ店舗設計は有効である。これに加えて、観光客やインバウンド需要に対応するために、多言語表示の予約システムやメニューを導入することも重要となる。

こうした取り組みは効率化とサービス向上を同時に実現できるだけでなく、IT導入補助金や人材開発を支援するリスキリング補助金の対象にもなり得るため、資金計画に合わせて活用を検討するべきであろう。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)