業種別開業ガイド

そば・うどん店

トレンド

伝統的な「そば・うどん店」が今でも多く支持されている一方で、プラスチックカップでテイクアウトのうどんが提供され、お客様自身がタレを入れてシェイクするなどといった斬新なスタイルの商品も出てきている。一見すると保守的な業界であるように見えるがこの数年では、トレンドに敏感な業界といえるのかもしれない。

(1)新たな楽しみ方の開拓

伝統的な「そば・うどん」という日本の代表的な食文化は今でも多く支持されている。しかし、坦々蕎麦やエスニックテイストのうどんなど新しいスタイルの開拓が進んでいるのは、新しいフレーバーの提供が求められていることからきているのだろう。これらのメニューは、それぞれの店舗の個性を表現し、競争力を高める要素となっている。

(2)熟成そばの台頭

そば業界で近年注目されているのが熟成そばである。玄そばを真空遮光保存して熟成させた蕎麦粉は、新そばとは異なる独特の香りや風味が楽しめる。この独特の風味が美食家から評価を受け、新しいそばの可能性を示し、業界に新たなブームを巻き起こしつつある。

(3)ヘルシー志向の強化

健康志向の高まる中で『そば・うどん』は特に栄養バランスに優れ、低カロリーであることから、ヘルシー食としての位置付けが確固たるものになっている。これらのニーズにさらに対応するために、独自のヘルシーメニューを開発し、競争優位性を保つことを目指している。近年であれば、そば・うどんの原型をとどめていないとも取れるコンニャク麺や豆ヌードルといった代替麺を使用したメニューもよく見かけるようになっている。

(4)最新鋭の麺製造機

技術の進歩により麺製造機が進化し、人の手に代わって精密な作業を可能にしている。その工程である団子作りや包丁切りなど微妙な加減を調整して行う作業はすでに自動化が進んでいる上に美味しさを保つレベルになっている。これにより労働の負担を減らし、生産効率を向上させる役割を果たしている。

(5)ローカル食材の積極的活用

地元の食材を活用し、地域色を反映したメニューが各地で評価されている。和食の代表格である『そば・うどん』は日本古来の農産物の相性は当然いい。これにより地元の農業を支援し、観光客に地域の魅力を伝える効果も期待できる。また、こうした活動は地域の経済活動を活性化させ、店舗と地域の共存共栄を促進する。

(6)テイクアウト・デリバリーの拡大

『てんやもん』と呼ばれ出前でそばやうどんを取り寄せることが多かった時代もあった。しかし、麺のコシを楽しむ本格派志向のそば・うどん店では、品質維持という意味でテイクアウトやデリバリーとは最も相性が悪いとされ、そば・うどん店の商品を自宅で食べる文化は近年、少しずつ影を潜めていた。

そんな中、新型コロナウイルスの影響により、こうした風潮は覆され、これまでの出前文化にとって変わり、テイクアウトやデリバリーが改めて普及しはじめた。これにより店舗は専用のパッケージを開発し、提供方式を改革して売上向上に繋がっている。その結果、顧客の利便性を高め、店舗のビジネスモデルを多様化するきっかけとなった。

(7)体験型のそば・うどん店の人気

そば打ち体験やうどん打ち体験など、参加型のそば・うどん店が人気を呼んでいる。特に観光地では、旅行者が地元の食文化を体感できる場として注目されている。このような体験型の店舗は、観光資源としての価値を持ち、地域振興にも一役買っている。特に外国人観光客の増加も追い風となっている。

近年のそば・うどん店事情

日本の食文化に深く根付いている「そば・うどん」だが、その原材料の産地や品種の特性に対する認識がここに来て高まっている。ロシア産のそば粉もかなり使用されていることはあまり知られておらず、蕎麦とうどんの原材料の供給元であるロシアやウクライナなどの近年の社会情勢により、価格の変動をもたらす一因となっている。大幅な値上げを余儀なくされる店舗も見受けられるが、広く定着している食文化である点や外食の中では安価であることから大手チェーンを中心に売上を伸ばしている企業も多い。

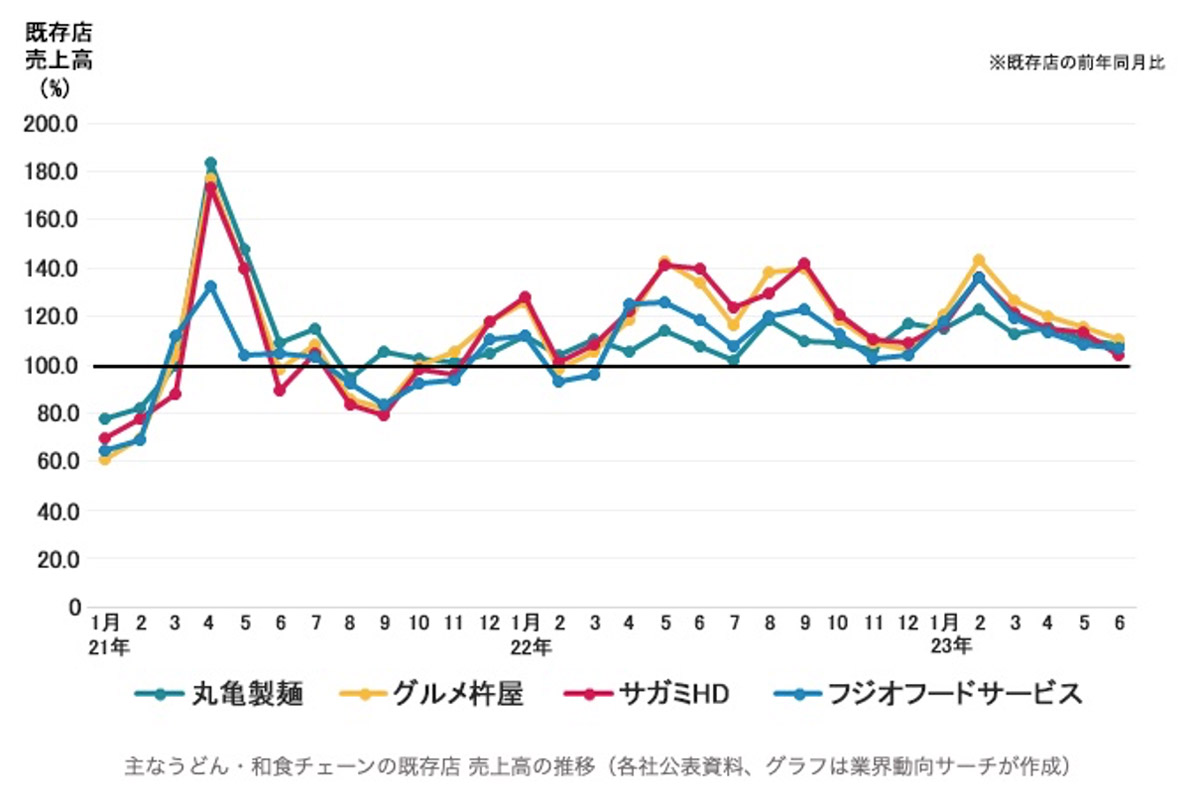

▼主なうどん・和食チェーンのうどん事業の月次 売上高(前年比)の推移

特にうどんについては、「うどんは安いもの」というイメージが根強く、価格の上昇に対する抵抗感が強い。しかし、ラーメンの価格が700円以上となる現状を見て、一部の先進的な店舗では、1500円以上の高価格でも品質に見合った価値を感じてもらえるようなうどん作りに挑戦している。これは新たな価格帯の確立ともいえる動きで、成功すればその店舗が新たなポジションを確立する可能性がある。

海外に出店したうどんチェーン店の成功例を見ても、価格だけでなく、現地のニーズに合わせたメニューの開発や提供方法が意外な方向性を生み、売上拡大に寄与していることがわかる。海外の利用客がうどんと一緒に『とり天』を一人で8個も注文するなどという事例もあるようだ。異なる食文化への適応と、それにより生まれる新たなメニュー構成は、逆輸入の形で日本のうどん業界に新たな風をもたらすかもしれない。

また、技術面では、SNSの普及やオンライン上での技術習得が可能となったり、麺製造機の進化により、修業歴が少ない人でも高品質なうどん・そばを提供できるようになった。これはそば、うどんを専門としていなかった新規参入者の増加を促す一因となり、さらなる競争と多様化を業界にもたらすことになるだろう。これらの変化を捉え、戦略を練りながら経営を進めることが、今後のそば・うどん店に求められるであろう。

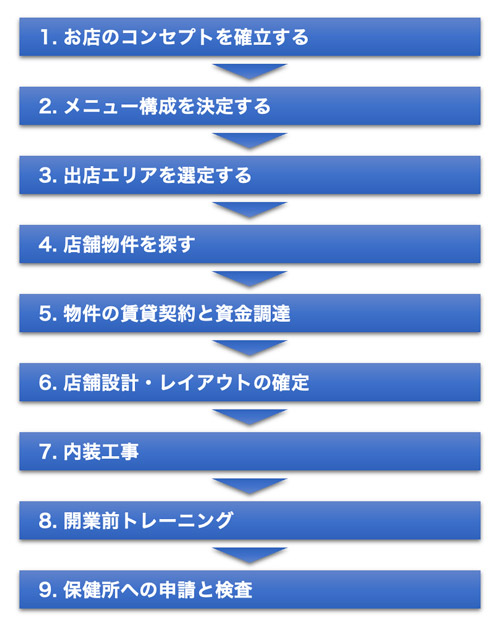

開業までの流れ

必要なスキル

そば・うどん店で求められるスキルは、業態や狙う客層により異なる。低価格帯の業態では、ある程度の席数とスタッフを揃え、良い立地に店を構えることで客を回転させて利益を上げる。この場合、オペレーションコントロールなどの合理化スキルが必要となる。ピークタイムにおける効率的な人員配置を見極める視野と、その場での即時判断力が求められる。

一方、高級店では接客スキルが最重要となる。所作やマナーを織り交ぜた優雅なホスピタリティーは、高齢者などがターゲットとなるランチタイムに特に必要とされる。高級なお昼の御膳に相応しい言動が要求されるのである。

また、どの業態でも忘れてはならないのが、大量の湯を常に沸かしておくというそば・うどん店特有の調理環境である。衛生管理や店舗環境が良好であっても、その環境は労働環境としては少し厳しいものとなる。したがって、調理スタッフの労働時間や休憩時間の管理、体力や健康面の管理も必要となる。特に小規模な店舗では、調理人自身の体力管理が重要となる。

さらに、自家製の商品を提供する店舗では、高品質の蕎麦粉やうどん粉を管理する能力、出汁に使う海藻や魚を厳選する目利き、四季を通じた調理スキルが求められる。その日の気温や湿度なども調理の工程に反映させるため、食材全般に対する知識と経験が不可欠となる。

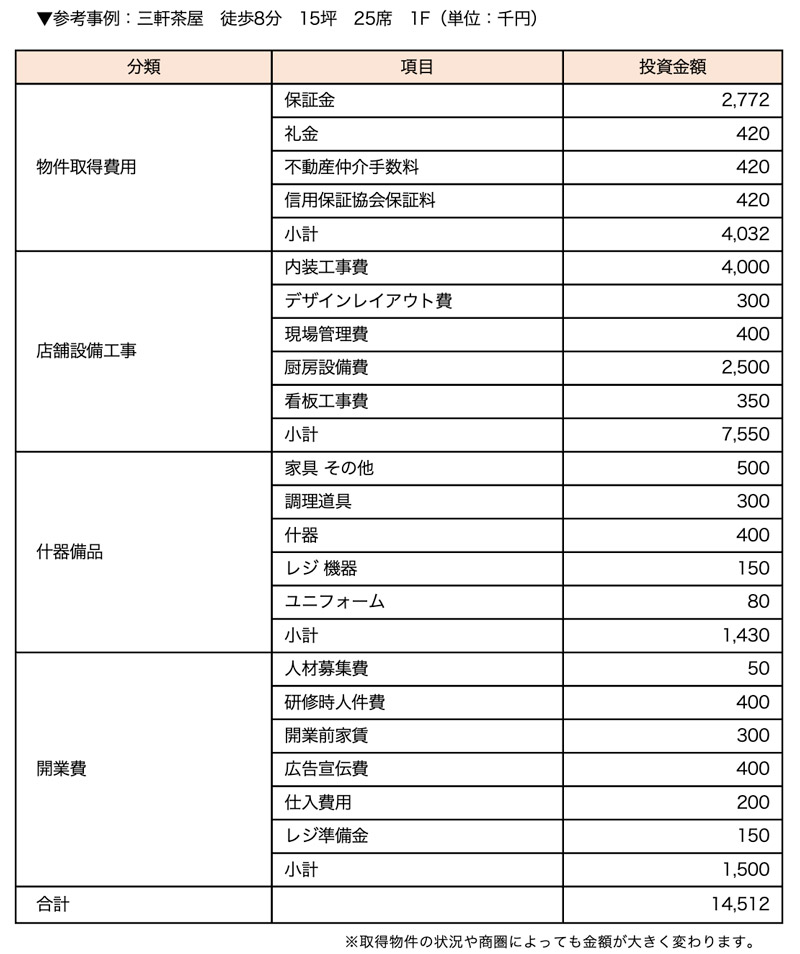

開業資金と運転資金の例

ここで取り上げた事例は、駅から少し離れた立地、少し客単価が高めの価格帯で落ち着いた店構え、夜の営業ではお酒などのサイドオーダーが期待できる店舗とする。

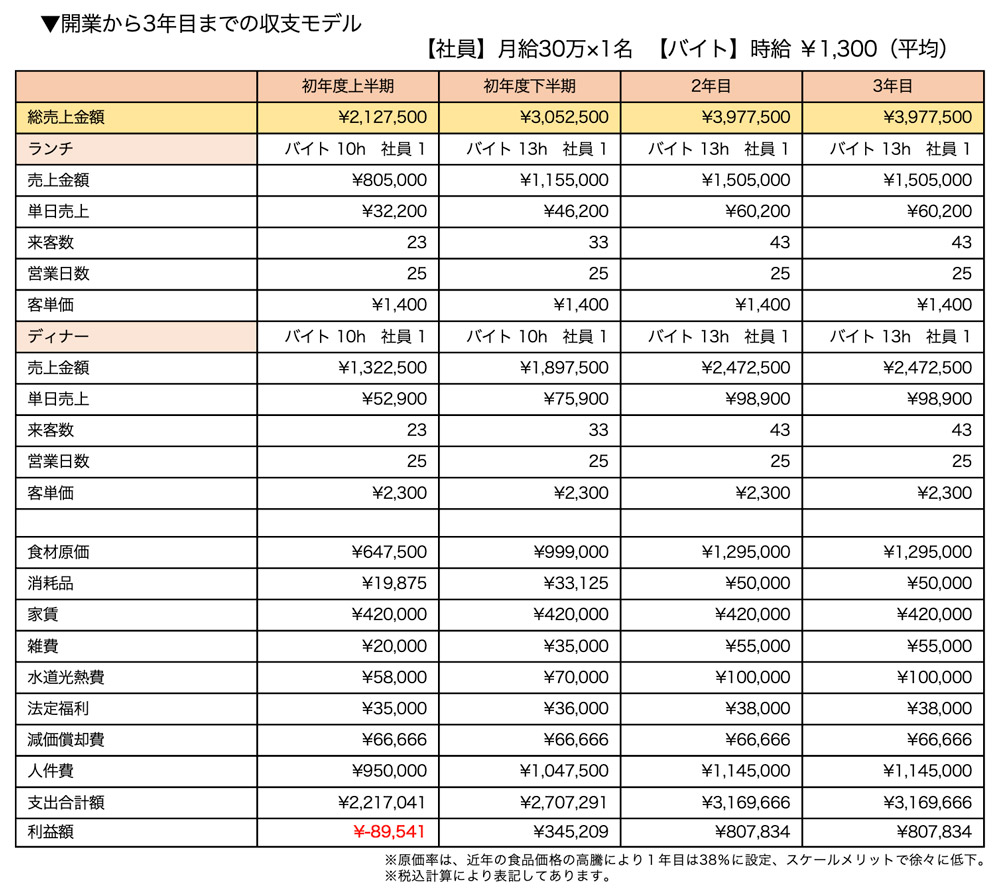

売上計画と損益イメージ

仕込みや準備の時間はある程度かかり、スキルのいる作業が多いが、最終調理工程は比較的単純で短時間になることから、オペレーションは簡略化できる業態だ。一部の繊細な作業をフルタイム勤務のスタッフ1名に任せることで他はアルバイトで運営可能である。社員を大勢抱えることなく法定福利なども少額で済むのがポイントとなる。

補助金と支援金について

歴史が長いそば・うどん店では、顧客を確保し利益を出してはいるものの、閉店を検討している経営者も少なくない。これは、創業者がたったひとりで年月を重ねるごとに得た経験や技術、顧客との信頼関係などを、後継者に引き継ぐ機会を設けてこなかったことに起因する。このような場合、これから事業を継承し新規参入を希望する側が声をかけて協業していくことが望まれる。その際は、国の事業承継支援策を活用すべきだ。

(1)中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金

事業再編や統合、新規創業といった挑戦を通じて、経営資源を効果的に引き継ぐこともまた、中小企業者の重要な課題であり「事業承継・引継ぎ補助金」は、こうした中小企業者の挑戦を後押しする存在である。補助金は、3分の2または2分の1という補助率で、通常は最大600万円までを補助する。しかし、一定の賃上げを実施すると、補助上限は800万円まで引き上げられる。ただし、600万円を超える部分の補助率は2分の1となる。

事業承継やM&A、新規創業などの経営革新に向けた挑戦は、新たな設備投資や販路開拓といった具体的な行動につながる。そのために必要な経費が、この補助金の対象となる。挑戦はリスクとともにやってくるが、「事業承継・引継ぎ補助金」はそのリスクを軽減し、中小企業者の挑戦を後押しする。新たな可能性に挑戦し、未来へと続く道を切り開くために、「事業承継・引継ぎ補助金」を活用してほしい。

(2)商店街起業•承継支援事業

都内の商店街に位置する店舗に限られるが、この支援事業の利用も検討するべきだ。新規開業又は既存事業の後継を行う中小小売商業者が開業等をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成することにより、商店街における開業者や事業後継者の育成及び支援を行い、都内商店街の活性化を図ることが目的。最大で580万円の補助が受けられる。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)