業種別開業ガイド

放課後等デイサービス

2024年 5月 29日

トレンド

放課後等デイサービスとは、障害を持つ子供たちが学校の放課後や休日に利用できる支援施設である。障害児の成長に必要な様々なプログラムが提供されており、近年施設の利用ニーズは右肩上がりで拡大し続けている成長市場となっている。

この要因としては、平成25年精神疾患の国際的な診断基準にDSM-5(「精神障害の診断と統計マニュアル第5版」アメリカ精神医学会)が採用され、従来の診断基準がより包括的なものに変更されたことが挙げられる。また、発達障害の診断を受ける機会が増加したことで精神・発達障害児が増加し、放課後等デイサービスの利用児童も増加しているものと考えられる。

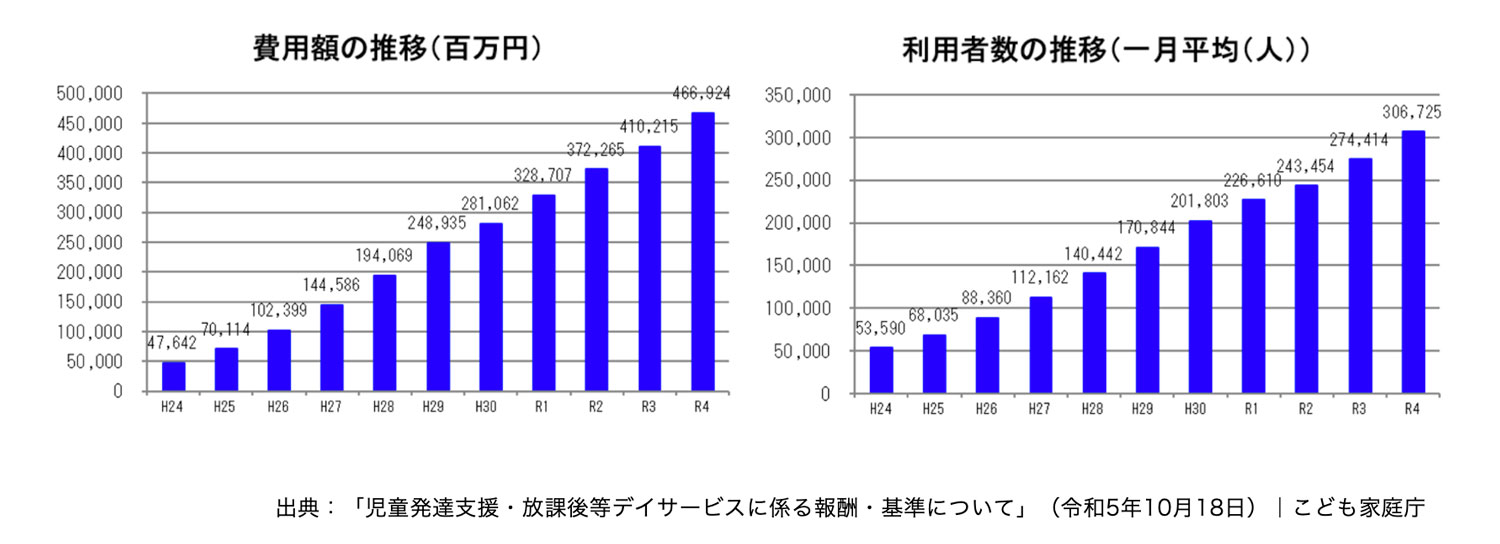

令和4年度の放課後等デイサービス利用に係る費用額は約4,669億円であり、障害児支援全体の67.0%、障害福祉サービス全体の総費用額から見ても13.7%という割合を占めている。費用額の増加に伴い、利用者数も同様に増加し続けており、令和4年度には月間30万人を超える児童が利用している。

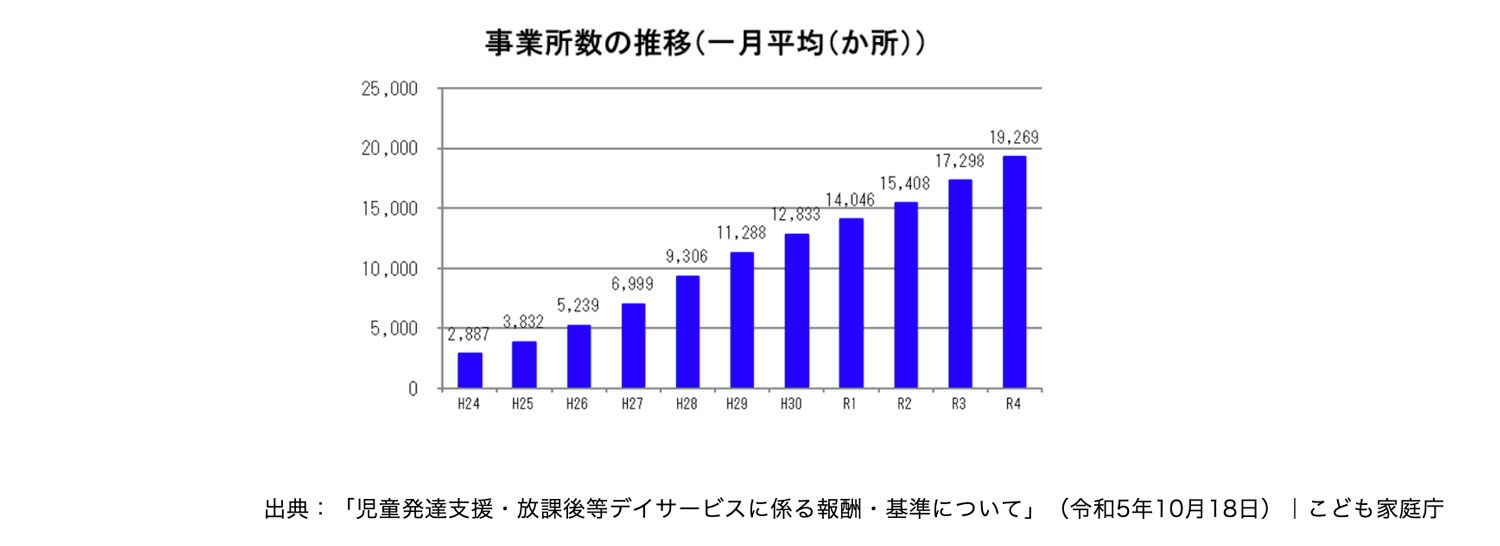

また、こうした需要増加に伴い、下図の通り施設数も伸び続けている。全国的に施設が増加しているため、指定権者(行政)が需要に対して十分な供給ができていると判断した場合は総量規制(新規指定の停止)を実施している地域もあるため、開業を検討する際にはまず確認することをお勧めする。

放課後等デイサービスが提供する支援内容は画一的なものではなく、施設数の増加に伴い各事業所は様々な特徴を打ち出している。具体的には、運動を中心とした施設、指先を使う活動を中心とした施設、就労に向けた活動中心の施設、長時間の預かりを行い保護者の就労やレスパイト(休息)に対応した施設等、多種多様である。

同じく児童を対象とした施設に、放課後児童クラブ(学童保育)があり、そのガイドラインで年齢に応じた活動の必要性が記されている。しかし、放課後等デイサービスの利用児童は、障害等の状況によって必要な発達支援が一人ひとり異なるため、年齢ではなく利用児童の特性を把握し、支援計画に5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)を含めた、総合的な支援を行う必要がある。

近年の放課後等デイサービス事情

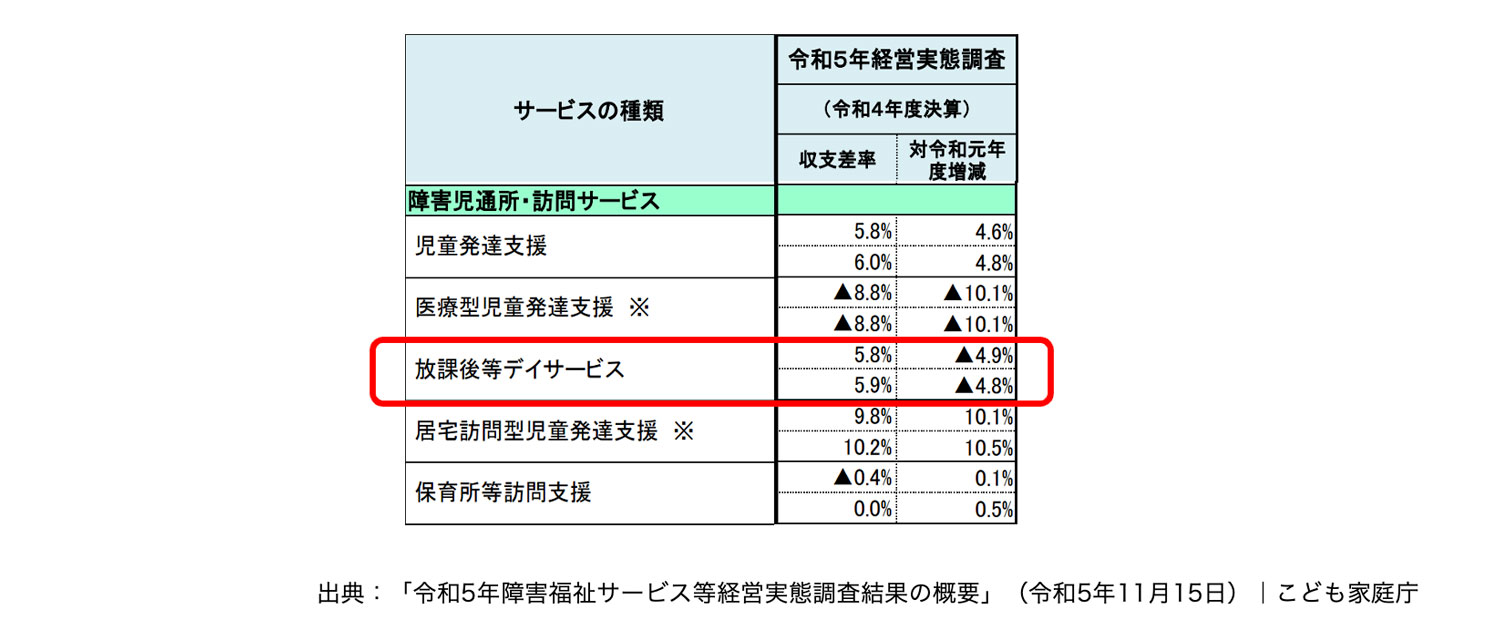

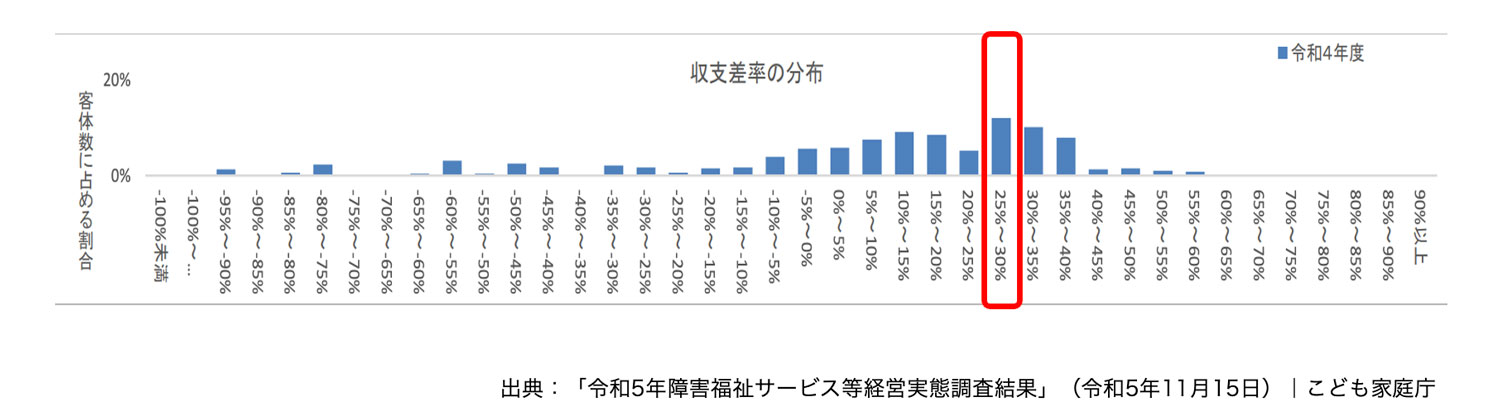

令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果より、放課後等デイサービス全体の収支差率(*1)は5.8%である。この収支差率は開業直後で十分な集客ができていない事業所を含めた平均値であるため、全体の分布を確認すると25〜30%の事業所の割合が最も多くなっている。

(*1) 収支差率:障害福祉業界で用いられる用語で、企業会計における経常利益率のこと。

収支差率 =(障害福祉サービス等の収益額 - 障害福祉サービス等の費用額)/ 障害福祉サービス等の収益額

ただし、収益・費用には、補助金収入や借入金利息を含んでいる。

開業当初は固定費が大きいため赤字が先行する事業だが、一般的に集客を完了したフェーズ以降では、退所児童の割合は低く継続的な利用が見込めるため、安定した収益を得ることができる。こうした安定的な事業であるがゆえに参入する企業も多く、前述の通り施設数は増加し続けているが、障害児の発達支援として相応しくない支援を行なっている事業所も散見されることが指摘されている。国の検討会で示された、「必ずしも相応しくないと考えられる事業運営・支援内容の具体例」に挙げられた、以下の内容に留意した上で、開業に向けた事業所の特色を検討するようにしたい。

- 支援内容が安全な預かりに偏っており、発達支援が適切に行われていないと見られるもの

- 学校の宿題をみる等、支援内容が学習塾的な支援に偏っていると見られるもの

- (学習塾以外の)一般的な習い事とほとんど変わらない支援を行っていると見られるもの

出典:障害児通所支援の在り方に関する検討会「放課後等デイサービスの現状と課題について」(令和3年7月15日)|厚生労働省

放課後等デイサービスの仕事

放課後等デイサービスは、学校通学中の障害児に対して授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する障害児通所支援事業である。その基本的役割は「放課後等デイサービスガイドライン」において、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行う旨が記されている。

既に述べた通り、放課後等デイサービスは、施設ごとに実施する支援の特色が異なっており、利用者は各々のニーズに合った施設を選択し契約・利用する。その他、学校および自宅への送迎を実施している施設も多く、送迎の有無も利用者が選ぶポイントになっている。

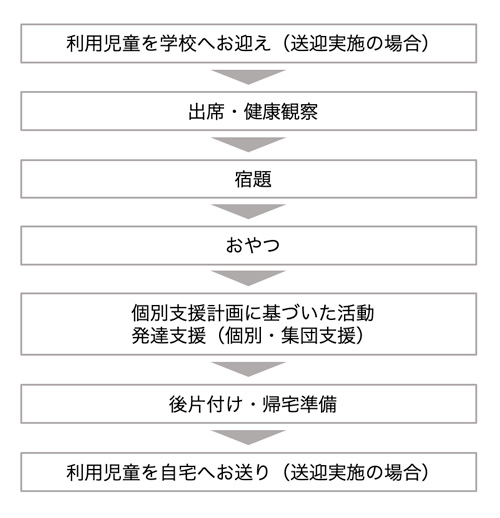

授業終了後、3時間の預かりを行う施設における平日の1日の平均的な流れ(例)は以下の通り。

主に授業終了後の児童を支援する仕事であるため、午前中は支援の準備や事務作業等を行なっている。その他、児童発達支援(未就学児対象の障害児通所支援)との多機能型として運営され、午前中は幼児の発達支援を行なう事業所もあるなど、事業所によって放課後等デイサービスの開始時刻までの時間の使い方はさまざまである。

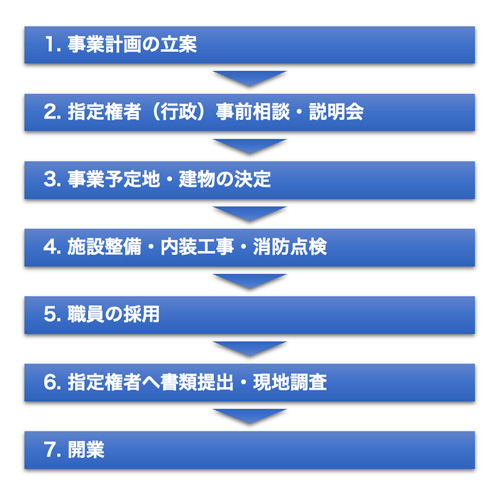

開業のステップ

放課後等デイサービスにおける一般的な開業のステップは以下の通りである。なお、指定を受けて開業するためには法人であることが必須であるが、法人設立のステップは割愛した。

開業を検討する際、まずは指定権者(行政)のホームページで指定を受けるまでのスケジュールや要件を確認すると良い。指定権者によっては説明会の参加を必須としていたり、事前の図面確認(平面図)を課しているところもある。また、開業に向けて留意すべき特に重要なポイントに「物件探し」と「職員の採用」がある。

物件探し(事業予定地・建物の決定)のポイント

事業を実施する建物が、建築基準法、消防法に適合しているか、加えて「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に定められた要件を満たしているかを確認すること。その他、指定権者によって独自の基準を設けている場合もある(例:指導訓練室の広さについて、利用者1人あたり東京都4.0m2、名古屋市3.0m2、その他多くの自治体では2.47m2等)ため、それらの要件を満たす物件を確保すること。全ての要件をクリアしなければ指定を受けることができないため、建物を契約・修繕等を行う前に指定権者に確認を行うと良い。

放課後等デイサービスに必要な資格をもつ人材

放課後等デイサービスを開設するためには、以下の役割を持つ者を配置しなければならない。

○管理者

事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う者であり、事務の仕事を統括する。専従職員を配置する必要はなく、児童発達支援管理責任者や児童指導員又は保育士との兼務も可能となっている。

○児童発達支援管理責任者(*2)

直接障害児の支援には入らないが実務上の中心人物であり、常勤専従の職員を必ず1名配置しなければならない。支援計画の作成から他の従業員への技術指導や助言まで幅広い業務を担う。有資格者となるためには、実務経験要件と研修終了要件の2つを満たすことが必要。

(*2) 児童発達支援管理責任者:障害のある子どもたちが利用するサービスの質を保証し、その発達を支援する上で中心的な役割を果たす。支援計画の作成・推進、他の従業員への技術指導・助言、家庭との連携や緊急時の対応といった幅広い業務を担う。

○児童指導員又は保育士(*3)

障害児に直接支援を実施する職員である。サービス提供時間中は最低2名の配置が必須とされている。令和6年度より「常勤で5年以上」の経験を持つ職員の場合、3人目として配置した場合には、報酬算定上優遇されることとなり、実務経験の有無が重視されるようになった。定員10人規模の放課後等デイサービスであっても、最低基準の2名では十分なサービス提供ができないこと、体調不良などで1名が休んだ場合に人員配置の基準を下回り営業ができないことから、多くの事業所では最低基準に加えて常勤職員を1〜2名+パート職員を採用しているところが殆どである。

(*3) 児童指導員又は保育士:支援計画に基づき障害のある子どもたちに直接関わる職員であり、発達の段階や個々のニーズに合わせた日々のケア、教育、運動、遊び、情緒面のサポート等の発達支援を総合的に提供する。

職員採用のポイント

放課後等デイサービスにおける職員採用の難易度は決して低くはない。特に実務上の中心人物となる児童発達支援管理責任者の採用が難しく、無料の媒体(ハローワーク等)だけで採用できるケースは稀である。そのため、有料の媒体や紹介サービスも併用しながら募集をすると良い。その他、開業することを友人・知人に広く知ってもらうことで紹介により採用ができた例もある。開業を決心し、事業予定地が決定したら可能な限り早く職員採用に着手することをお勧めする。

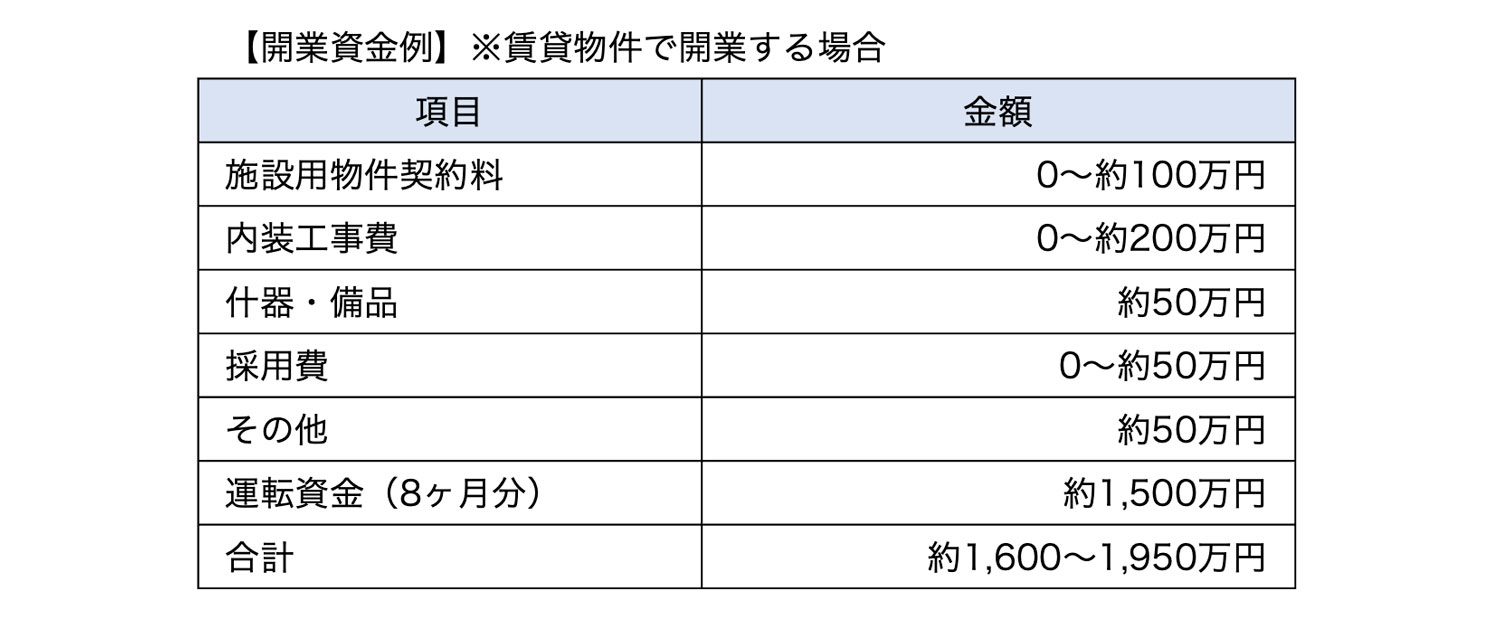

開業資金の例

開業資金を調達する際のポイント

- 開業から当分の間、利用定員がすぐに満員になるわけではなく、利用者が少ない間も定められた人員配置基準を守らなければならないため、開業当初は固定費(特に人件費)の負担が重く初年度は赤字となることが多い。そのため、黒字転換するまでの運転資金を見込んだ上で資金調達をする必要がある。

- 主な収入である障害福祉サービス費が入金されるタイミングは、サービス実施月の約2ヶ月後となっており、4月の売上は6月下旬に入金される。運転資金は少なくとも半年分+2ヶ月程度準備すること。

- 開業時の資金計画を甘く見積もった場合、利用者が増えていても経営が継続できなくなる可能性があることから、資金に余裕を持った計画を立てるようにしたい。また、資金繰り表を作成して厳密に管理することで、経営が軌道に乗るまで資金ショートに陥らないようにすることが重要である。

- 開業時に借入を行う必要がある場合は、上記内容を反映させた創業計画を作成し、日本政策金融公庫等の金融機関に相談をするとよい。

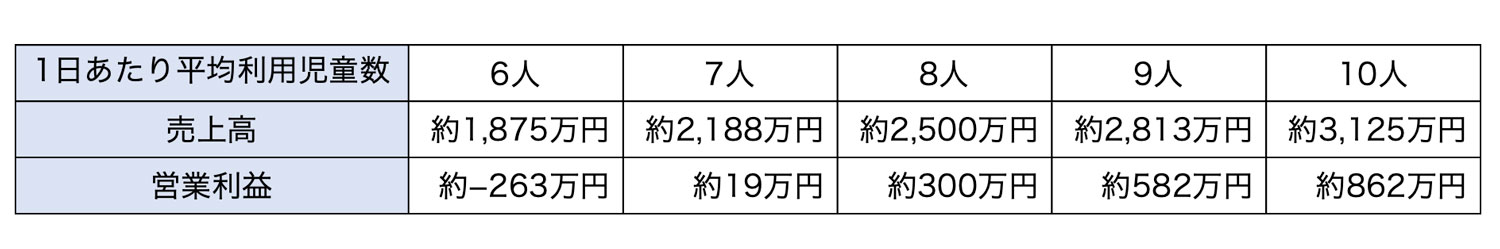

売上計画と損益イメージ

放課後等デイサービスの売上は、9割を国民健康保険団体連合会(以下国保連)に請求し、残りの1割が利用者負担となる。売上高を算出するための報酬単価は、事業を実施する地域、雇用する職員の人数、職員の保有資格や実務経験年数によっても異なる。開業に向けた売上高のシミュレーションは、事業予定地・職員採用が決定した段階で必ず行うことをお勧めする。

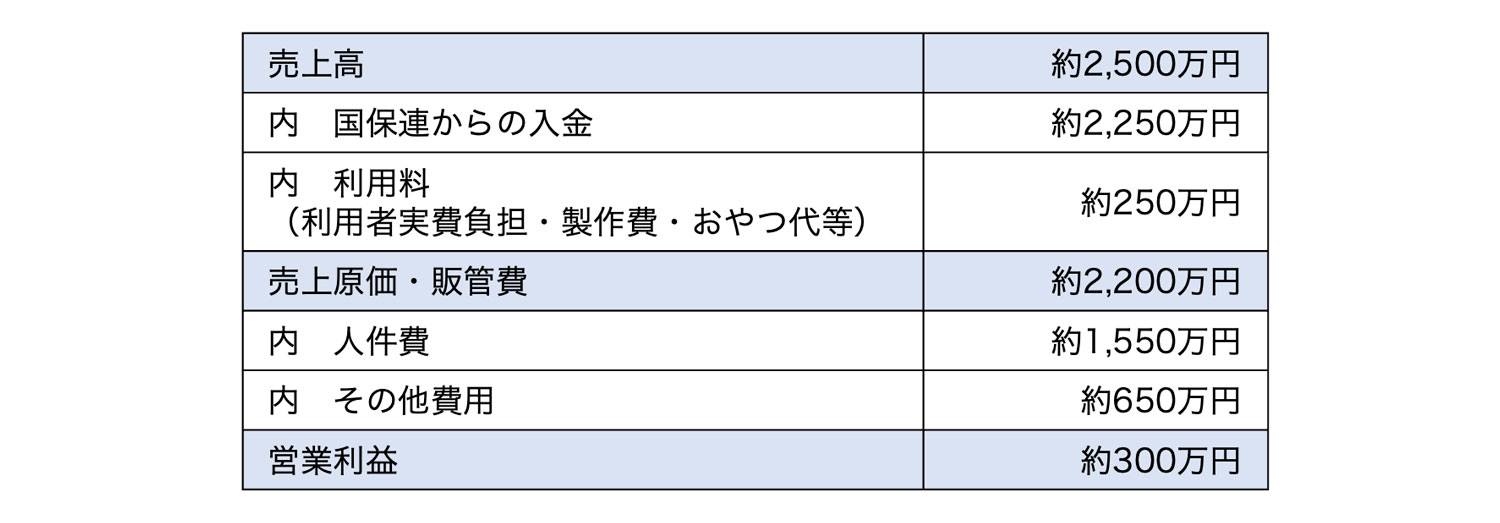

以下の売上計画及び損益イメージは、定員10名、月22日営業、常勤職員の人数が3名、パート職員の人数が4名(常勤換算2名)のケースを想定して算出した。

1. 売上計画

2. 損益イメージ

1日あたり平均利用児童数8名のケースで試算。

経営上のポイント

放課後等デイサービスの売上は、9割が国保連からの入金であることから貸し倒れリスクが低く、損益分岐点売上高を超える集客が完了した後は、比較的安定した運営ができる事業である。その一方で、児童福祉法等の法令に則った運営・管理をすることが求められており、指定権者が定期的に行う実地調査で万が一問題が発覚した場合には、休業指示や指定取消といった行政処分を受ける可能性もあり、指定を受け開業した後も法改正等の最新情報を確認しながら注意深く運営する必要がある。

【参考】

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)