経営強化・起業

省エネ関連の支援

2025年7月内容改訂

政府は、2030年度に温室効果ガスを2013年度の水準から46%削減することや、さらに2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、さまざまな政策を進めています。産業活動により温室効果ガスを排出する企業では、省エネ設備や非化石エネルギーへの転換が求められています。しかし中小企業にとっては、それらの転換を自力で進めることは容易ではありません。そこで、政府がさまざまな支援策を打ち出しています。ここでは、中小企業が省エネ設備導入などのために受けられる支援や補助金について解説します。

企業向けの2種類の省エネ支援

経済産業省資源エネルギー庁は、企業の省エネを推進するために「省エネ・非化石転換設備への更新支援」と「省エネ診断」という2種類の支援を打ち出しています。それぞれの概要は次のとおりです。

(1)省エネ・非化石転換設備への更新支援

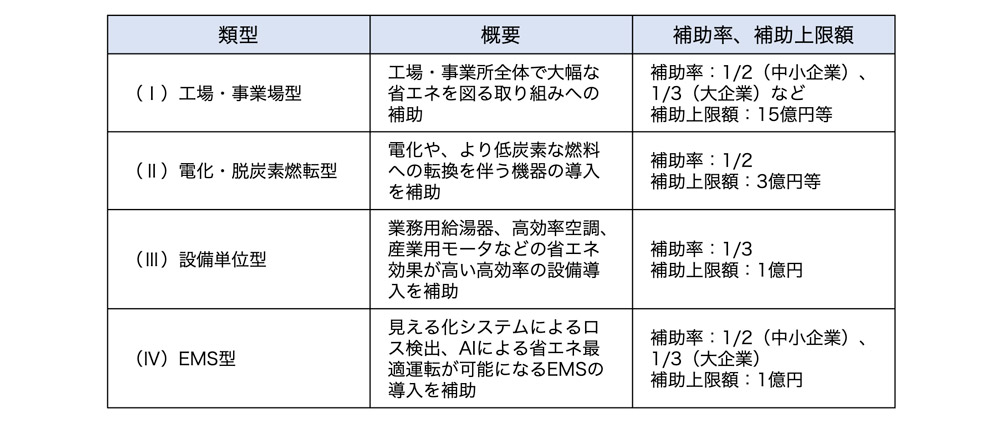

以下の取り組みなどに対して、補助金を支給するものです。こうした設備への転換は複数年の投資計画が必要になることから、政府は切れ目なく支援を行っていくようです。

- 工場・事業所全体で大幅な省エネを図る取り組み

- 電化やより低炭素な燃料への転換を伴う機器への更新

- 省エネ機器への更新

- EMS(エネルギーマネジメントシステム)の導入

(2)省エネ診断

省エネ対策として具体的に何をすればよいか分からないという中小企業に対して、専門家に省エネ診断を依頼する際の費用を補助するものです。省エネ対策を行うためには、工場・事業所のエネルギー消費量などの見える化が必要です。令和6年度からは、デジタル技術を活用した見える化を促進する診断メニューを加えるなど、より効果的な省エネ対策を推進しています。

そのほか、環境省などでも中小企業が使える省エネ支援制度を用意しています。以下に、主な省エネ制度を紹介していきます。

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金/省エネルギー投資促進支援事業費補助金

省エネ・非化石転換設備への更新支援のための補助金事業です。

(Ⅰ)工場・事業場型

工場・事業場型には、中小企業投資促進枠が創設されました。工場・事業場で省エネ効果の高いオーダーメイド設備、または指定設備を導入した場合に補助を受けられます。省エネ要件は次のとおりです。なお、投資回収年数が3年以上といった要件が設けられています。

- 省エネ率等:7%以上

- 省エネ量等:500kl以上

- エネルギー消費原単位改善率:5%以上

(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型

中小企業向けの補助金では、設備更新だけでなく工事費も補助の対象になりました。また、ヒートポンプなどは更新前設備と併用している場合も補助金が認められるようになりました。

(Ⅲ)設備単位型

設備単位型には、次のような省エネ要件が設けられました。

- 省エネ率:10%以上

- 省エネ量:1kl以上

- 経費当たり省エネ量:1kl/千万円

(Ⅳ)EMS型

EMSを活用した省エネの中長期計画の作成と、改善による成果の公表が求められています。従来比2%の改善を目安としています。

これらの補助金について、令和7年度は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が公募を行っています。

省エネルギー設備投資利子補給金助成事業

中小企業が、省エネ設備の新設や増設を行うにあたって、民間金融機関等から融資を受ける場合に、融資に係る利子の一部について補助を受けられる制度です。次の条件で、年に2回、利子補給金の支払いを受けられます。

- 利子補給率は最大1.0%

- 利子補給期間は最大10年間

令和7年度は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が公募を行っています。

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業

業務用建築物における外皮の高断熱化、高効率空調機器などの導入を支援するための補助金事業です。既存業務用施設が外皮の高断熱化、高効率空調機器などの導入を行うことで、省エネルギー基準から、ZEB基準の省エネ性能(用途に応じて30%または40%程度以上の削減)を確保することが目標です。概要は次のとおりです。

対象

- 対象建築物:事務所、ホテル、病院、百貨店、学校、飲食店、集会所など

- 対象設備:断熱窓、断熱材、高効率空調設備、高効率照明設備、高効率給湯設備、BEMS(ビルエネルギー管理システム)など

要件

- 改修後の外皮性能BPIが1.0以下となっていること

- 一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から、用途に応じて30%または40%程度以上削減されること

- BEMS(ビルエネルギー管理システム)によるエネルギー管理を行うこと

補助額

- 補助率:1/2~1/3など

- 補助上限額:10億円

令和7年度は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が脱炭素ビルリノベ事業として公募を行っています。

中小企業等エネルギー利用最適化推進事業

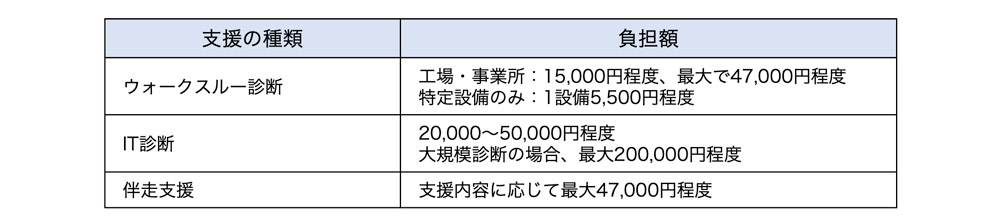

省エネ診断の専門家が、中小企業などの工場・事業所の省エネの取り組みを、省エネ診断や伴走支援によりサポートする事業です。支援内容は次の3種類です。

(1)ウォークスルー診断

ウォークスルー診断は、省エネの専門家が中小企業を訪問し、面談を実施します。設備の仕様や普段の設備の使い方について確認し、実際に工場内を回った上で、省エネ運用改善策を提案するものです。

(2)IT診断

工場などの設備にデジタル計測機器を取り付けて、数週間から数か月にわたってエネルギー使用状況を計測し、見える化を行った上で、省エネ運用改善策を提案するものです。ウォークスルーよりもきめ細やかな省エネ提案を行うことができます。

(3)伴走支援

伴走支援は、上記の診断の後で、省エネの専門家が継続的な省エネ支援を行うものです。地域の自治体や金融機関などとも連携し、設備更新計画の作成なども支援します。

これらの支援を利用する際は、中小企業にも一定の負担額が発生しますが、それぞれ次のような金額に抑えられる見込みです。

令和7年度は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が省エネ診断事業を行っています。

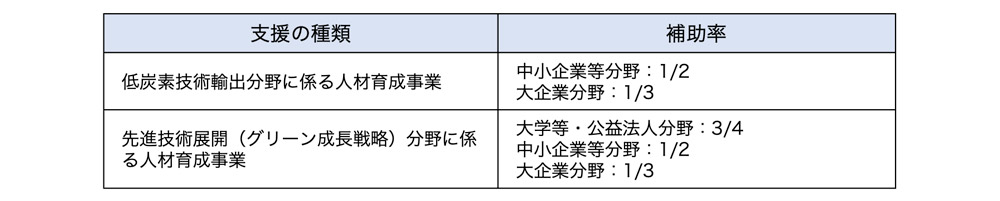

アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業費補助金

日本企業の海外拠点において、エネルギー使用量削減を推進するために必要な現地人材の育成、省エネ機器などの導入、メンテナンスに必要な現地人材の育成を行う場合に、補助金を受けられるものです。支援対象は次の2種類です。

(1)低炭素技術輸出分野に係る人材育成事業

生産プロセス省エネ化に係る人材育成事業や、省エネ機器などの導入・メンテナンスに係る人材育成事業にかかる必要経費を補助します。

(2)先進技術展開(グリーン成長戦略)分野に係る人材育成事業

海外でのセミナー、産業人材の日本への招聘の取り組みに対して、必要経費を補助します。

それぞれの補助率は次の通りです。

令和7年度は、海外産業人材育成協会(AOTS)が公募を行っています。

J-クレジット制度の利用支援

J-クレジット制度は、省エネ・再エネ設備を導入したことで、温室効果ガス排出量を削減した分につき、取引可能なクレジットとして国が認証する制度です。J-クレジット制度を利用する際の必要書類の作成、審査費用について、J-クレジット制度事務局が支援を行っています。

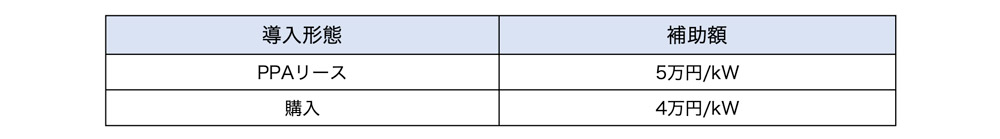

ストレージパリティの達成に向けた、太陽光発電設備等の価格低減促進事業

ストレージパリティとは、「太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入した方が、経済的メリットがある状態」のことです。ストレージパリティを達成するために、業務用施設・産業用施設に自家消費型の太陽光発電設備および蓄電池(車載型蓄電池を含む)を導入した場合に、補助が受けられます。

補助額は次の通りです。

令和7年度は、一般財団法人環境イノベーション情報機構(EIC)が公募を行っています。

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業

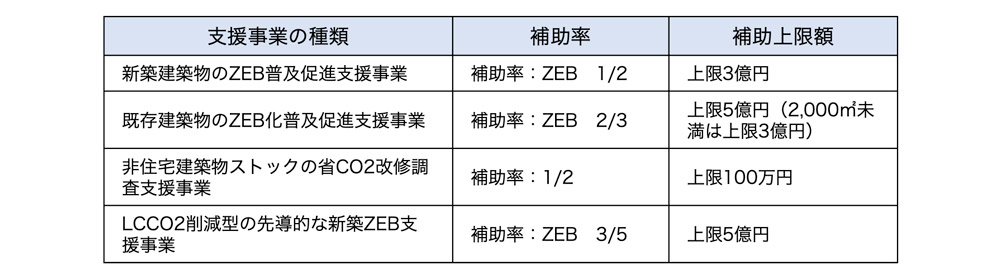

業務用施設のZEB化・省CO2化に向けた次の取り組みを支援する制度です。次のような支援事業があります。

- 新築建築物のZEB普及促進支援事業

- 既存建築物のZEB化普及促進支援事業

- 非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業

- LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業

ZEBとは「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル」のことで、省エネと創エネによって、建物に必要なエネルギーを0%以下まで削減することを目指すものです。また、LCCO2とは「ライフサイクルCO2」のことで、建物の設計・建設、運用、解体・廃棄までのライフサイクル全体で排出されるCO2の総量をもとに、1年あたりのCO2排出量を算出するものです。

支援の対象となる建築物は事務所、ホテル、病院、百貨店、学校、飲食店、集会所などです。これらの建物に断熱窓、断熱材、高効率空調機器、高効率給湯機器、再エネ設備などを導入する場合に支援を受けられます。

補助率と補助上限額は次の通りです。

令和7年度は、一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)が公募を行っています。

まとめ

- 企業向けの省エネ支援制度としては、省エネ・非化石転換設備への更新支援と省エネ診断の支援が主なものになります。

- 省エネ・非化石転換設備への更新支援は4タイプ用意されており、中小企業向けの制度もあります。

- 省エネ診断の支援は、中小企業などの工場・事業所が省エネ診断を受ける際の費用負担を軽減する支援制度です。

- そのほかにも、省エネルギー設備投資利子補給金や、業務用建築物の脱炭素改修加速化事業など、中小企業などの省エネの取り組みを支援する補助金制度が用意されています。