業種別開業ガイド

AIエンジニア

2025年 7月 30日

トレンド

AIエンジニアとは、人工知能(AI : Artificial Intelligence)技術を用いてシステム開発や業務効率化、データ分析などを行う技術者である。近年は生成AIや大規模言語モデル(LLM : Large Language Model)の進化により、開発だけでなく、業務運用や経営支援にまで役割が広がっており、企業にとって重要な存在になっている。

例えば、ChatGPTなどの生成AIは営業メール作成や議事録の要約、カスタマー対応の自動化など、企業の業務効率化を支えている。さらにMicrosoft CopilotやGoogleのGeminiといった業務支援AIの登場により、「AIと共に働く」環境が標準になりつつある。

AIエンジニアは、これらのツールの導入と活用を支援することが求められている。従来は大企業が主な導入先であったが、現在では中小企業にもAIニーズが広がっている。人手不足や生産性向上を背景に、IT導入補助金や地域支援制度を活用した導入が進んでおり、地方企業でもAIエンジニアの活躍の場が増えている。特に製造業や農業などの現場では、リアルタイム処理を行う「エッジAI」の導入が進み、スマートファクトリーや地域DXの中核技術になっている。

一方で、AIが判断の根拠を説明できない「ブラックボックス」であることが課題とされてきた。これに対しては、説明可能なAI技術であるXAI(Explainable AI)が注目されている。XAIは、AIの判断理由を人間が理解できる形で示す技術であり、特に医療や金融など、説明責任が求められる分野での導入が進んでいる。

今後は、AIエンジニアにも倫理的観点を踏まえ、内部のロジックを説明する力が求められるようになるだろう。AI人材の育成は国の課題ともされており、未経験者向けに学習機会を提供する教育機関や民間スクールも増えている。AIはあらゆる業界で「当たり前」の存在になりつつあり、AIエンジニアには技術力と社会的責任を両立し、未来の基盤を担う存在としての活躍が期待されている。

近年のAIエンジニア事情

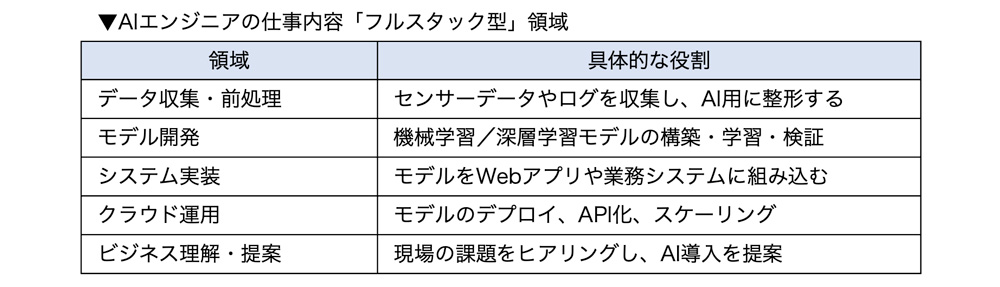

近年、AIエンジニアの業務領域は急速に拡大している。かつては機械学習モデルの構築やデータ分析といった技術的作業が中心であったが、現在ではクラウド上での運用、さらにビジネス部門との調整や提案まで担う「フルスタック型」の役割が求められるようになってきている。

このフルスタック型AIエンジニアとは、単にモデルを開発するだけにとどまらず、データ収集と前処理からモデルの学習・検証、システムへの実装、クラウドでの運用・API化・スケーリング(モデルの規模を大きくしたり、計算資源を増やしたりすること)に至るまでの一連の技術工程を担う存在である。そして、現場の課題を把握し、それに応じたAI導入の提案を行うなど、ビジネス側との橋渡しも重要な役割になっている。

企業がAIを本格導入しつつある今、単なる技術者ではなく、現場の課題解決と技術実装を結びつける実践的なスキルが強く求められている。特に注目を集めているのは、ChatGPTなどの生成AIをAPI経由で業務システムと統合し、チャットボットや文書自動化などに活用する事例である。この流れの中で、AIの応答を的確に制御するための「プロンプト設計」は、今や独立した専門スキルとして認知されつつある。

さらに、Power AutomateなどのノーコードツールとAI技術の連携により、業務部門の担当者が自ら業務を自動化できる環境が整備されてきている。AIエンジニアはこうした仕組みを支え、業務システム開発の内製化を推進する役割を担うことが期待されている。

実務の現場においては、特定テーマに特化したAI活用の依頼が多く見受けられる。例えば、製造業においてはカメラやセンサーからのデータをAIが解析し、不良品をリアルタイムで自動検知する仕組みが導入されている。これにより、検査工程の効率化や品質の安定が実現されつつある。また、小売業では売上履歴に加えて天候や季節、キャンペーン情報などをAIが解析することで、より精度の高い需要予測が可能になっている。これにより在庫管理の最適化が図られ、欠品や過剰在庫のリスクを低減することができる。さらに、医療分野では、画像診断や診療記録をAIが解析することで疾患の兆候を検出し、医師の診断を支援する取り組みも進んでいる。

このように、AIエンジニアにはAI技術そのものだけでなく、各業界の業務内容に対する深い理解も求められる。すなわち、技術力と現場理解の双方を兼ね備えることが、現代のAIエンジニアとして最も重要な要件であるといえる。

AIエンジニアの仕事

AIエンジニアの業務は、AIモデルの開発にとどまらず、データの整備、システムへの実装、運用管理に至るまで多岐にわたる。特に近年は、技術面のみならず、AI導入における「上流工程」、すなわち戦略立案や現場課題の抽出といった、より経営寄りの領域にも関与するケースが増加している。

AI導入の成功には、「何のために導入するのか」「どの業務に適用すべきか」を明確にする戦略設計が不可欠である。AIエンジニアは業務プロセスを分析し、AIによって支援可能な箇所を特定するとともに、導入による効果や投資対効果(ROI)を試算し、段階的に導入を進める「スモールスタート」の提案も求められる。このような取り組みにより、AIエンジニアは単なる技術者ではなく、経営視点をもつパートナーとして企業内での信頼を獲得する存在となる。

また、AI活用において鍵を握るのが「データ」である。データはAIの性能に直結する資産であり、その整備と管理は非常に重要である。AIエンジニアにはリアルタイムでデータを収集・蓄積する仕組みの構築や、セキュリティ・ガバナンスの強化、さらにデータ品質の維持や更新体制の整備といった領域にも関わることが求められる。特にクラウドやIoTの活用が進む中で、データ管理の持続性と安全性はプロジェクト全体の成否を左右する要素となっている。

さらに、AIの成果物が実際の業務で活用されるためには、ユーザー視点での設計も重要である。高精度なAIモデルであっても、UI/UXが不十分であれば利活用は進まない。AIエンジニアにはシステム設計の段階から利用者の視点を取り入れ、操作性や業務フローとの親和性に配慮した支援を行う能力も求められる。

このように、AIエンジニアは「モデルを作る人」ではなく、「AIをどう使い、どう業務に貢献させるか」を統合的に考え、実行する存在である。今後は、戦略立案から技術実装、ユーザー支援に至るまで一貫して関与できる“全方位型のエンジニア”としての活躍が期待されている。

AIエンジニアの人気理由と課題

人気理由

AIエンジニアは、近年ますます注目を集めている職業である。AIエンジニアが求められる理由のひとつは、希少性の高さにある。統計解析、機械学習、ディープラーニング、プログラミングなどの知識は習得に時間を要し、即戦力となる人材が限られるため希少価値が高い。

また、業務はクラウドベースで行われることが多く、リモートワークとの相性が良いことも人気の理由だろう。場所に縛られずに働けることから、柔軟な働き方が可能であり、ライフスタイルに合わせたキャリア設計も実現しやすい。

さらに、AI技術はグローバルで共通するため、英語ベースの情報を活用すれば海外プロジェクトへの参加も視野に入る。医療・製造・金融・教育・小売・物流など応用分野も広い。各業界においてAIエンジニアは課題解決の中核を担い、フリーランスや起業など多様なキャリアパスが開けている。

現在の課題

一方で、AI業界にはいくつかの課題も存在する。技術の進化が非常に速く、主要ライブラリやアルゴリズムが短期間で更新されるため、継続的な学習が不可欠である。さらに、AIは導入すれば即成果が出る万能技術ではない。データ不足や既存システムとの統合の難しさなど、現場ではさまざまな壁に直面する。

加えて、AIの「説明可能性」も重視されるようになっている。特に医療や金融といった高リスク分野では、AIの判断根拠を明示できなければ活用が難しい。AIエンジニアには技術力に加えて、アルゴリズムの動作や結果を説明する力が求められる。また、AIに対して非現実的な期待を持つクライアントも多く、そうした場合にはAIの限界を明確に伝え、段階的な導入計画を提示する説明力と対話力も必要となる。

AIの誤った実装は、企業活動に大きなリスクを及ぼす可能性がある。したがって、AIエンジニアには倫理観と責任感、さらにステークホルダーと協働するためのコミュニケーション能力が不可欠である。

開業のステップ

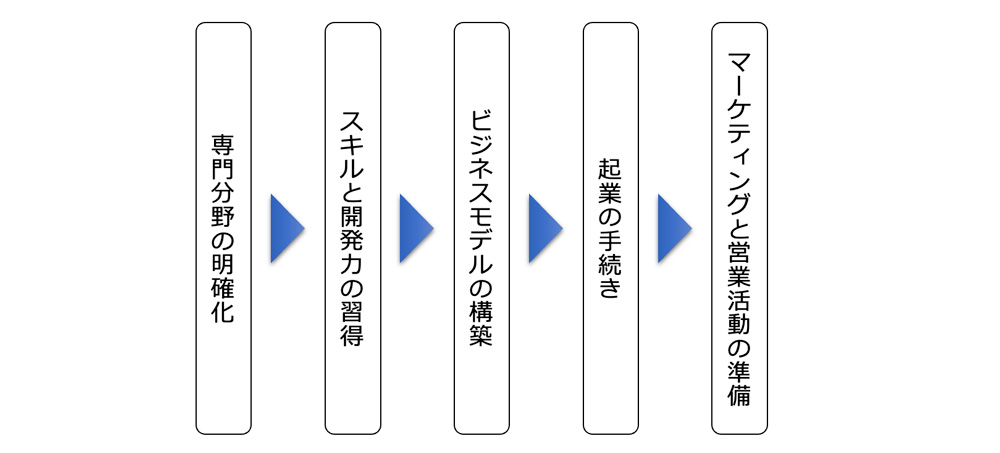

AIエンジニアとして独立するには、技術力だけでは不十分である。専門領域の明確化、スキル習得、ビジネスモデルの構築、そして営業・運営体制の整備まで、長期的な視点に立った戦略的な準備が必要になる。以下に、独立を成功に導くための主要なステップを示す。

STEP 1:専門分野の明確化

まずは、AIエンジニアとしての専門領域を定めることが重要である。たとえば、製造業の不良品検知、医療分野の画像診断、小売業での売上予測、自然言語処理を活用したチャットボット開発など、特定領域に特化することで、市場での差異化が図れる。

STEP 2:スキルと開発力の習得

AI開発に必要なスキルとしては、機械学習や深層学習の理解と実装力、Pythonを中心としたプログラミング能力、そしてAWS(Amazon Web Services)などクラウド環境の活用力がある。最近では、ChatGPTなどの生成AIを活用したアプリ開発や、プロンプトエンジニアリングといった新しい技術分野への対応も求められている。これらの最新技術を適切に取り入れることが、独立後の競争力につながる。

STEP 3:ビジネスモデルの構築

安定した経営を実現するには、明確なビジネスモデルの設計が欠かせない。単発の開発案件だけでなく、運用保守の継続契約、SaaS型のツール提供、生成AI導入支援パッケージなど、複数の収益源を持つことで収益の安定化を図れる。どのような価値を、誰に、どの価格帯で提供するのかを明確にし、収益とコストのバランスを戦略的に組み立てる。

STEP 4:起業の手続き

個人事業主になる場合は開業届を提出する。法人を設立する場合は登記手続きに加え、税務や社会保険の手続きを行う。また、必要な許認可の取得についても事前に確認する。

STEP 5:マーケティングと営業活動の準備

ウェブサイトの立ち上げやSNSの活用、技術ブログやセミナー開催などを通じて、自身の専門性を発信する。加えて、展示会への参加や技術系コミュニティとの関係づくり、紹介による案件獲得など、ネットワークを広げる営業活動も効果的である。

AIエンジニアに役立つ資格

AIエンジニアとして独立を目指す際、技術力に加えて信頼性を高めることが成功の鍵となる。その信頼性を客観的に示す方法として、資格の取得は非常に有効である。ここでは、AIエンジニアを目指す上で特に価値が高い資格を5つ紹介する。

G検定 / E資格(JDLA認定)

G検定は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施するAIに関する基礎知識を問うオンライン試験であり、AIの全体像を理解するのに適している。一方、E資格は深層学習の理論や実装力が求められる実践的な試験で、実務経験を前提とした上級者向け資格である。どちらも業界で広く認知されており、企業からの評価も高い。

Pythonエンジニア認定試験

AI開発の中心言語であるPythonに関するスキルを証明できる資格である。文法だけでなく、NumPy、Pandas、Matplotlibといったデータ分析ライブラリの活用力も問われる。実務でPythonを扱う予定があるなら、非常に実用的な資格である。

AWS Certified Machine Learning – Specialty

AWS上でAIシステムを設計・運用するスキルを認定する資格であり、クラウド環境でのAI実装を視野に入れるなら有用である。MLOps(AI運用)の基礎を体系的に学ぶ機会としても役立つ。なお、Google CloudやAzureにも同様の資格があるため、自分の利用予定に応じて選ぶと良い。

基本情報技術者試験 / 応用情報技術者試験

これらは経済産業省認定の国家資格であり、情報処理、ネットワーク、セキュリティなど幅広いITの基礎知識を網羅している。AIに特化しているわけではないが、IT全体への理解を深める上で有益であり、エンジニアとしての信頼性を補強する。

認定AI・IoTコンサルタント(AIC)

中小企業のDX支援や現場改善に役立つ実践的な資格である。AI・IoTを活用した業務の見える化や課題抽出・提案のスキルを強化でき、現場で即戦力として活躍したい人にとって非常に有効である。

資格はあくまで目的達成のための手段であり、「どのスキルを伸ばしたいか」「どんなキャリアを描きたいか」を軸に選ぶべきである。以下にニーズごとに取得が望ましい資格(案)を示す。

- 実務スキルを重視するなら:認定AI・IoTコンサルタント、Pythonエンジニア認定

- AIの基礎を体系的に学びたいなら:G検定

- 理論と実装力を深めたいなら:E資格

- クラウドでの展開を視野に入れるなら:AWS Certified Machine Learning – Specialty

- IT全般の基礎力を固めたいなら:基本情報技術者試験 / 応用情報技術者試験

開業資金と運転資金の例

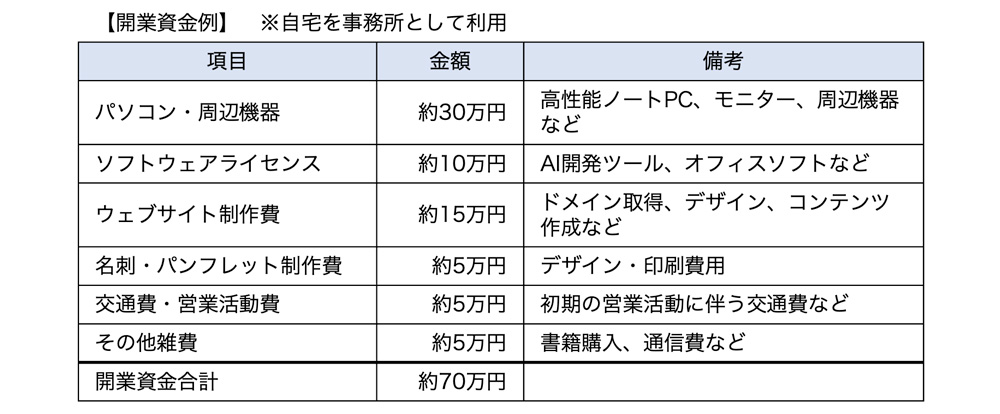

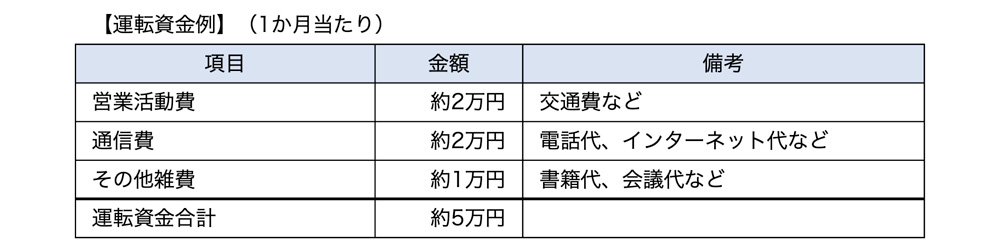

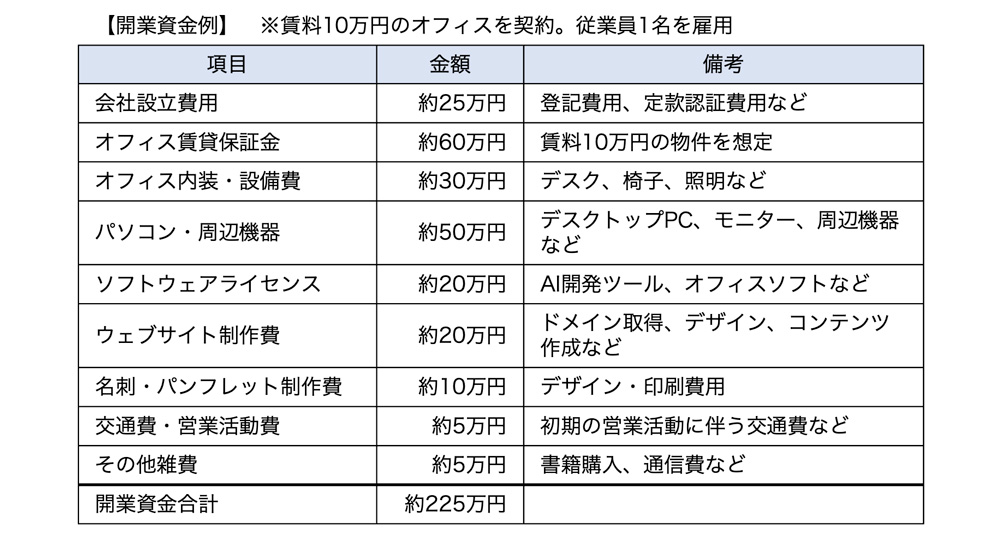

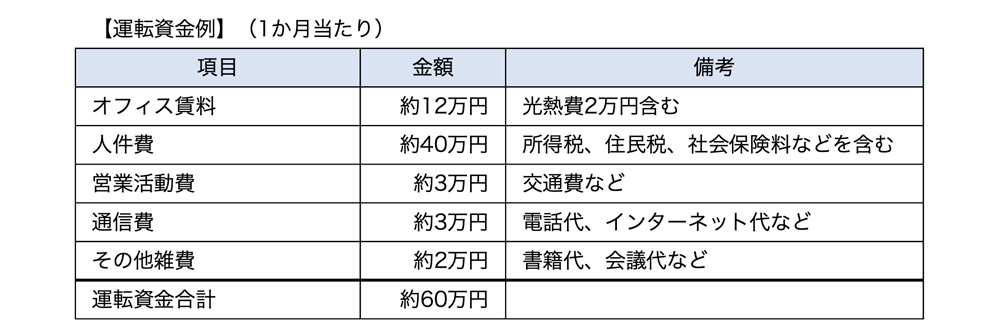

AIエンジニアとして独立・開業する際に必要となる資金は、事業形態や規模によって異なるが、一般的な目安を以下に示す。ここでは、個人開業と法人設立の2つのケースを想定し、それぞれの開業資金と運転資金の例を表にまとめる。

個人開業の場合

個人開業の場合は法人設立に比べて開業資金が少なく済むが、その分、自力ですべてを行う必要があるために開業の前後にさまざまな対応が求められる。その半面、リスクが低く、開業しやすいことがメリットである。

法人設立の場合

法人設立の場合は個人開業に比べて開業資金がかさむが、その分、信用が高まり大手や中堅企業の仕事を獲得するチャンスも増える。一人で法人を開業した場合は、個人開業と同様に自力ですべてを行う必要があるため、開業の前後にさまざまな対応が求められる。投資部分の回収を考えるとリスクもあるが、最初から大手や中堅企業のAIエンジニアを狙うのであれば、法人設立も検討すべきだろう。

上記はあくまで一例であり、実際の開業資金や運転資金は、事業内容や規模、地域によって異なる。また、開業時には予期せぬ支出が発生する可能性もあるため、余裕を持った資金計画を立てることが重要である。

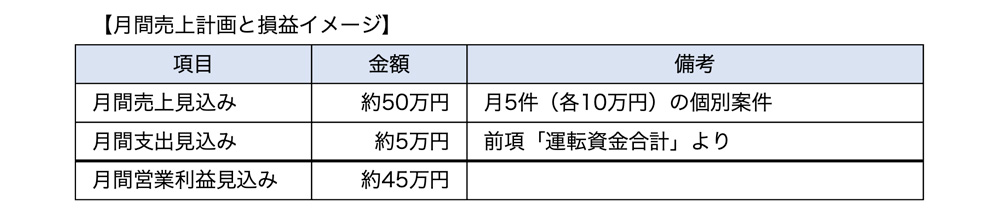

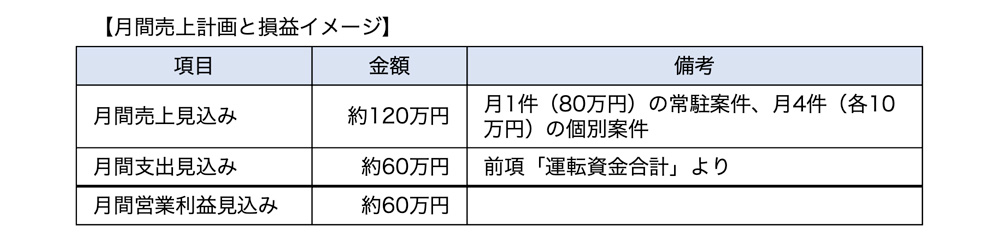

売上計画と損益イメージ

AIエンジニアとして独立・開業する際には、現実的な売上計画と損益イメージを持つことが重要である。以下に、個人開業と法人設立の2つのケースを想定し、それぞれの売上計画と損益イメージを示す。

個人開業の場合

個人開業の場合、開業資金や運転資金よりも予測がしづらいのが売上計画と収益である。これは個人のスキルなども重要であるが、それ以上に「開業ステップ」のSTEP5のマーケティングと営業活動が売上に大きく関係してくる。個人開業の場合は大手や中堅企業のシステムインテグレータ(SI)との契約が難しい場合がある。中小企業の案件なども検討してよいが、やはり安定的な売上を得るためには、できるだけ中堅企業のシステムインテグレータとのパイプを作り、たとえ少額からでも案件を始めてみよう。

法人設立の場合

法人設立の場合も基本的には個人開業と同じであるが、法人設立後に大手や中堅企業のシステムインテグレータ(SI)企業などと連携することで仕事の数を増やせる可能性がある。件数をこなす場合は、個別案件に加えて月1件程度の常勤型勤務をすれば収入の安定化が図れる。AIは昨今、企業の経営戦略上重要な位置づけになっており、常勤型が求められることが多い。その際、一人の法人の場合、企業規模と自己のスキルやキャリアなどがマッチングすれば大きな案件で高額の売上につながることもある。ただし、いきなり大きな案件を目指さず余裕を持って計画をしていくことが望ましい。

上記の計画はあくまで一例であり、実際の売上や経費は、提供するサービスの内容や価格設定、営業活動の成果などによって大きく変動する。また、初年度は顧客獲得に時間がかかることが予想されるため、堅実な計画を立てることが望ましい。

AIエンジニアとして活動する上で大切にしたい視点がある。それは「AIを使うこと自体が目的ではない」ということである。AIとはあくまで課題解決のための手段であり、本質的に重要なのは、「誰の」「どんな課題を」「どうやって解決するのか」を常に考え続ける姿勢である。AIエンジニアの仕事は、技術だけで完結するものではない。相手の立場に立ち、現場の悩みや背景を理解したうえで、共に課題を乗り越えていく「伴走者」として信頼されることが求められている。技術を武器にしながらも、人との関わりを大切にする姿勢こそが、価値あるエンジニアとしての条件となる。

私たちは今、AIによって産業構造が大きく変わる「第四次産業革命」のまっただ中にいる。この時代は、変化のスピードが速く、正解が一つではない。だからこそ、「学び続ける姿勢」と「柔軟に変化を受け入れる力」が、長く活躍するプロフェッショナルとして不可欠な要素となる。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)