経営ハンドブック

ストレスチェック制度

2024年 6月 28日

ストレスチェック制度導入は人手不足解消と生産性向上につながる

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するために、平成27年12月から「ストレスチェック制度」が導入された。ストレスチェック制度が義務化されているのは労働者数50人以上の事業場であるが、労働者数50人未満の事業場でも導入が努力義務とされている。

ストレスチェック制度により、労働者一人ひとりが自身の職業性ストレスの状況を把握できるようになる。自身が高ストレスの状況にあることに気づいたら、心身の不調が深刻化する前に、診察、治療を受けたり、就業上の措置を求めたりすることもできる。

また、ストレスチェック結果の集団分析により、職場環境改善につなげることもできる。

労働者一人ひとりが職業性ストレスにつきセルフケアできるようになり、職場環境改善を行い、メンタルヘルスに理解のある職場を作れば、労働者を採用しやすくなり人手不足解消にも生産性向上にも役立つ。

小規模の中小企業も積極的にストレスチェック制度を導入すべきだろう。

ストレスチェック制度のポイント

- ストレスチェック制度とは

- ストレスチェック制度の位置づけ

- ストレスチェック制度実施の流れ

- ストレスチェック制度導入の効果

- ストレスチェック制度の実施状況

- 中小企業がストレスチェック制度を導入するには

1.ストレスチェック制度とは

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、労働安全衛生法に基づき実施される労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度のことだ。労働者数50人以上の事業場で1年以内に1回毎の実施が義務付けられている。

対象となる労働者は次の要件を満たす労働者である。

- 常時使用される労働者であること。

- 期間の定めのない労働契約により使用される者であること。(期間がある場合は1年以上使用されていること)

- 労働者の1週間の労働時間数が当該事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

2.ストレスチェック制度の位置づけ

ストレスチェック制度は事業場のメンタルヘルス対策の一環として行われている。メンタルヘルス対策は、次の3段階に分けて実施される。

- 一次予防 メンタルヘルス不調の事前予防

労働者のストレスマネジメントの向上、職場環境等の把握と改善

- 二次予防 メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応

上司、産業保健スタッフ等による相談対応、早期発見と適切な対応

- 三次予防 職場復帰支援

職場復帰支援プログラムの策定と実施、主治医との連携

ストレスチェック制度はこの内、一次予防を担い、二次予防につなげるための役割を果たす。ストレスチェックは、労働者が職業性ストレス簡易調査票に回答する形で行われる。その目的は、労働者自身が職業性のストレス状況を把握することであることを押さえたい。

事業者が労働者一人ひとりの職業性のストレス状況を把握するためのものではなく、また、うつ病等の精神疾患のスクリーニングや健康診断の一環として行われるものでもない。

ストレスチェック制度はこのような誤解もあるため、実施に当たっては、労働者に周知することが大切だ。

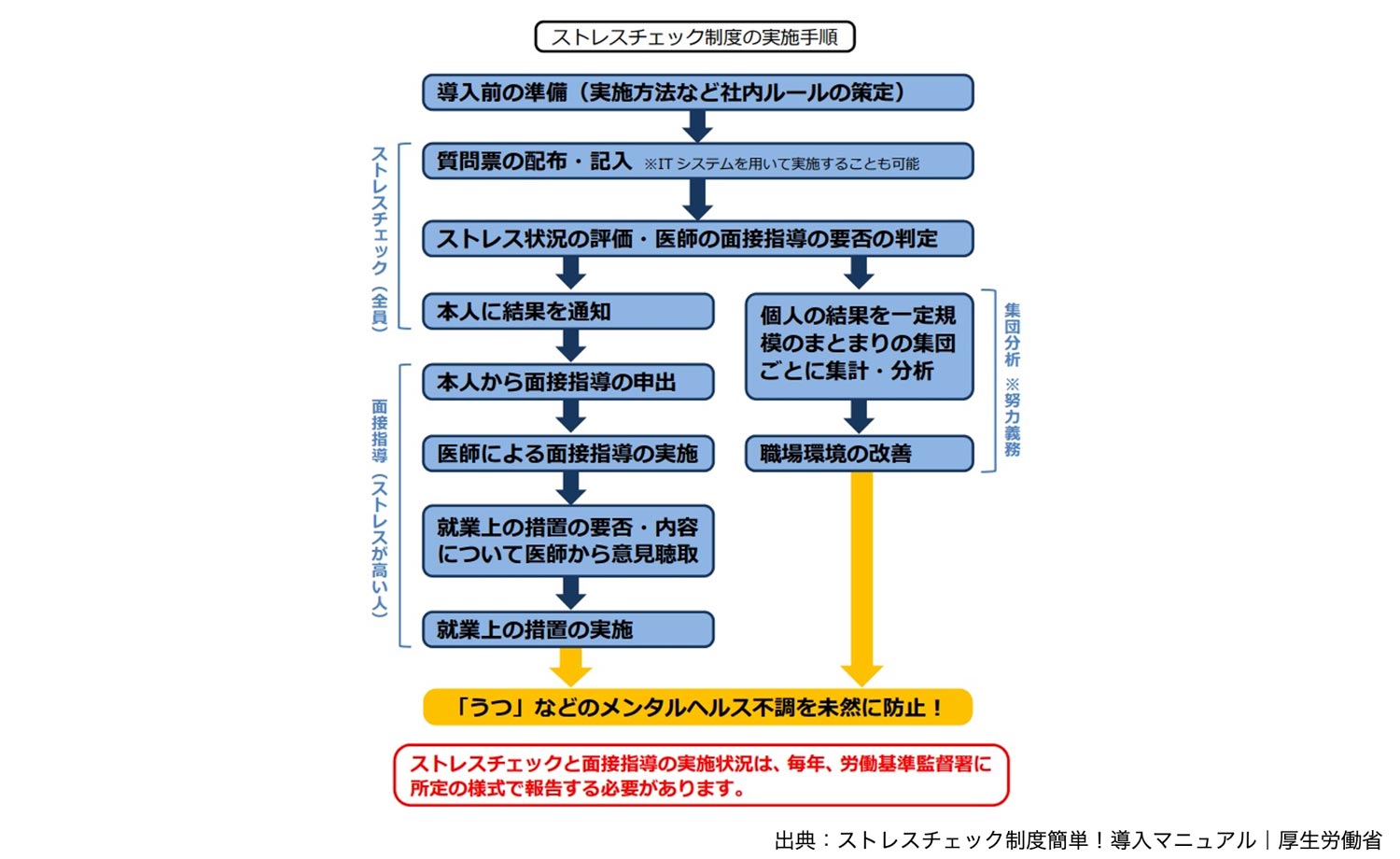

3.ストレスチェック制度実施の流れ

ストレスチェック制度が導入されている職場において、ストレスチェック制度は次のような流れで実施される。

ストレスチェックは、産業医などの医師や保健師が実施する。調査票の配布や実施については、経営陣から呼びかけることもできるが、調査票の回収、結果の通知は、実施者又は実施事務従事者が担当しなければならない。

調査票は個人情報に当たる上、労働者個人の同意がなければ、事業者、経営陣にも見せることはできない書類となる。そのため、社内で実施事務従事者となる者には、守秘義務が課せられており、違反した場合の罰則も設けられている。

ストレスチェックの実施後は、個別の労働者への面接指導と集団分析を行う。

面接指導の対象となるのは、高ストレス者とされた労働者であるが、心身のストレス反応の評価点が高い者だけを対象とするのではなく、自覚症状がなくても仕事の量が非常に多い者や周囲のサポートを受けていない者もメンタルヘルス不調のリスクがあることを考慮し、対象者とする必要がある。

なお、医師による面接指導を受ける際は、労働者から事業者への申し出が必要になる点を押さえたい。

また、集団分析は、労働者個人が特定されないように集計することが重要だ。集計・分析の単位が10人以下の場合は、個人特定につながりやすいため、ストレスチェックの評価点の総計の平均値を用いるなど工夫が必要になる。

4.ストレスチェック制度導入の効果

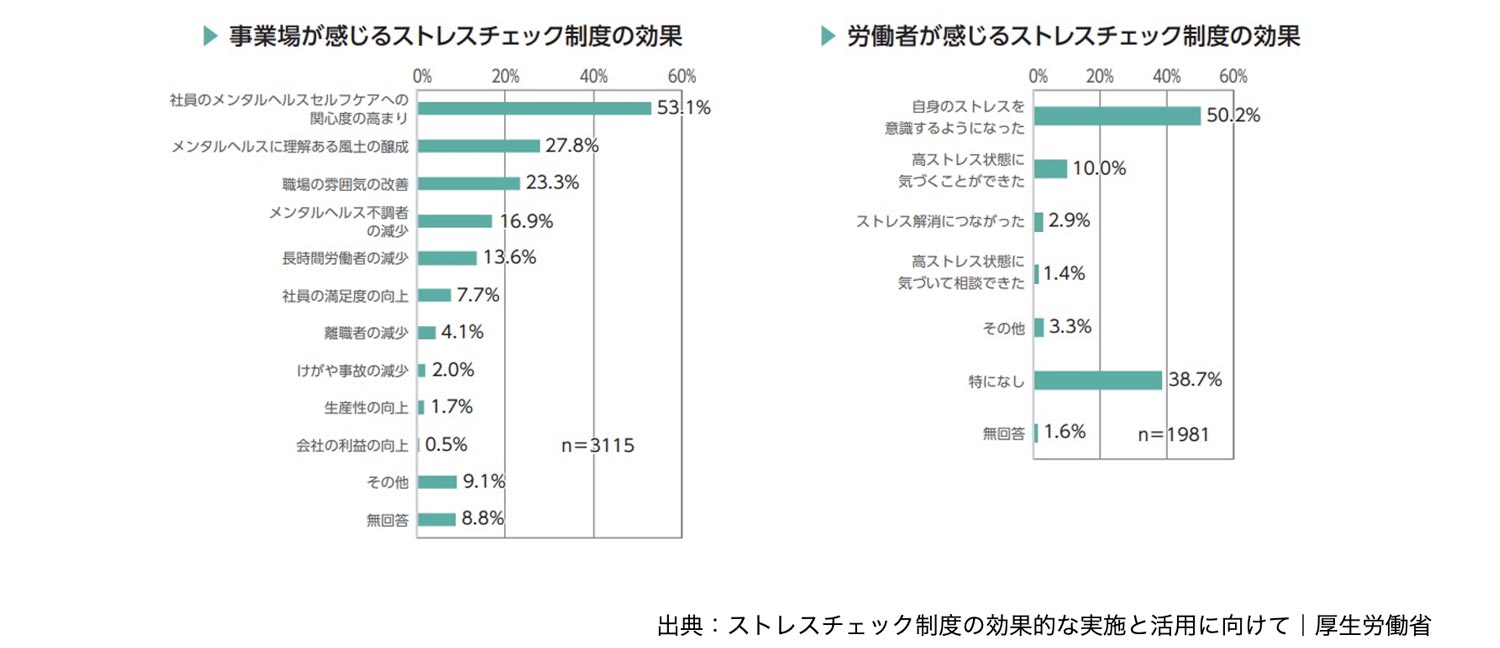

令和3年度に厚生労働省が行ったアンケート調査によると、ストレスチェック制度導入の結果、労働者や事業者において、メンタルヘルスへの関心が高まっていることが分かっている。

労働者が感じていることとしては、「自分のストレスを意識するようになった」点が挙げられる。また、事業者は、「社員のセルフケアへの関心度の高まり」、「メンタルヘルスに理解のある職場風土の醸成」、「職場の雰囲気の改善」と言った効果を感じているとのことだ。

継続的にストレスチェック制度に取り組むことにより、労働者自身が不調に気づきやすくなる上、職場内でも、配慮する動きが広がることから、メンタルヘルス不調者が減少する傾向があると言えよう。その結果、働きやすい職場環境を整えられるので、労働者を採用しやすくなり、人手不足解消や生産性の向上にもつながるのではないだろうか。

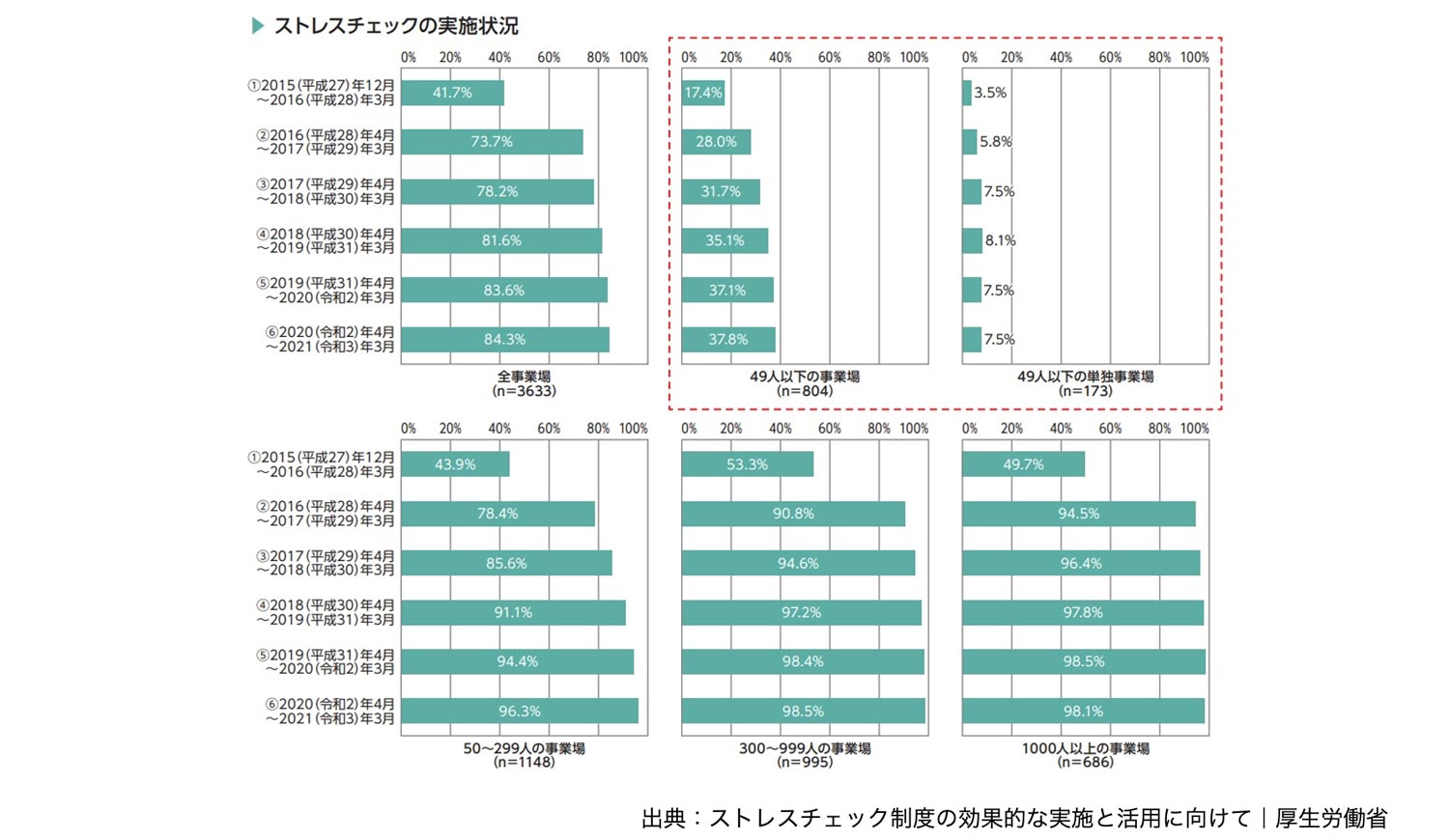

5.ストレスチェック制度の実施状況

令和3年度に厚生労働省が行ったアンケート調査によると、令和2年度の時点で、ストレスチェック制度の実施が義務付けられている労働者数50人以上の事業場における実施率は、96.3%から98.5%となっており、ほとんどの事業場において実施されていることが分かっている。一方、49人以下の単独事業場では7.5%、49人以下の事業場(支店など)では37.8%と実施率が低い。

小規模事業場におけるストレスチェックの実施は任意であるが、先に述べたとおり、ストレスチェック制度の実施によりメンタルヘルス不調者が減少する傾向があるので、中小企業でも積極的に実施すべきだろう。

ただ、実施率が高くても問題点もある。高ストレス者とされた個別の労働者への面接指導が実際には行われていないケースも多いことである。受検者に占める高ストレス者の割合は、大半の事業場で5%〜20%でなっているところ、実際に医師による面接指導を申し出る者の割合は5%未満となっている。

高ストレス者とされた労働者からの面接指導の申出は、「事業者」に対してなされることから、事業者に知られることで様々な不利益を受けてしまうのではないかと懸念して、面接指導の申出をためらう人も多いと考えられている。

そこで、面接指導の申出という正式な手続き以外にも、産業医や保健師等に気軽に相談できる窓口を設けるなどして、高ストレス者が放置されない仕組みを設けることが重要とされている。なお、法律により、面接指導の申出を理由とする労働者への不利益取扱いは禁止されていることを押さえておきたい(労働安全衛生法66条の10)。

6.中小企業がストレスチェック制度を導入するには

労働者や事業者のメンタルヘルスへの関心は高まっているため、労働者数49人以下の中小企業でも、ストレスチェック制度を積極的に導入すべきだろう。導入の際は次の手順を踏もう。

(1) ストレスチェック制度の導入方針の決定

会社がストレスチェック制度を導入する方針を示す。衛生委員会といった部署で話し合う方法もあるし、経営陣が方針を決めて、労働者に告知することも考えられる。

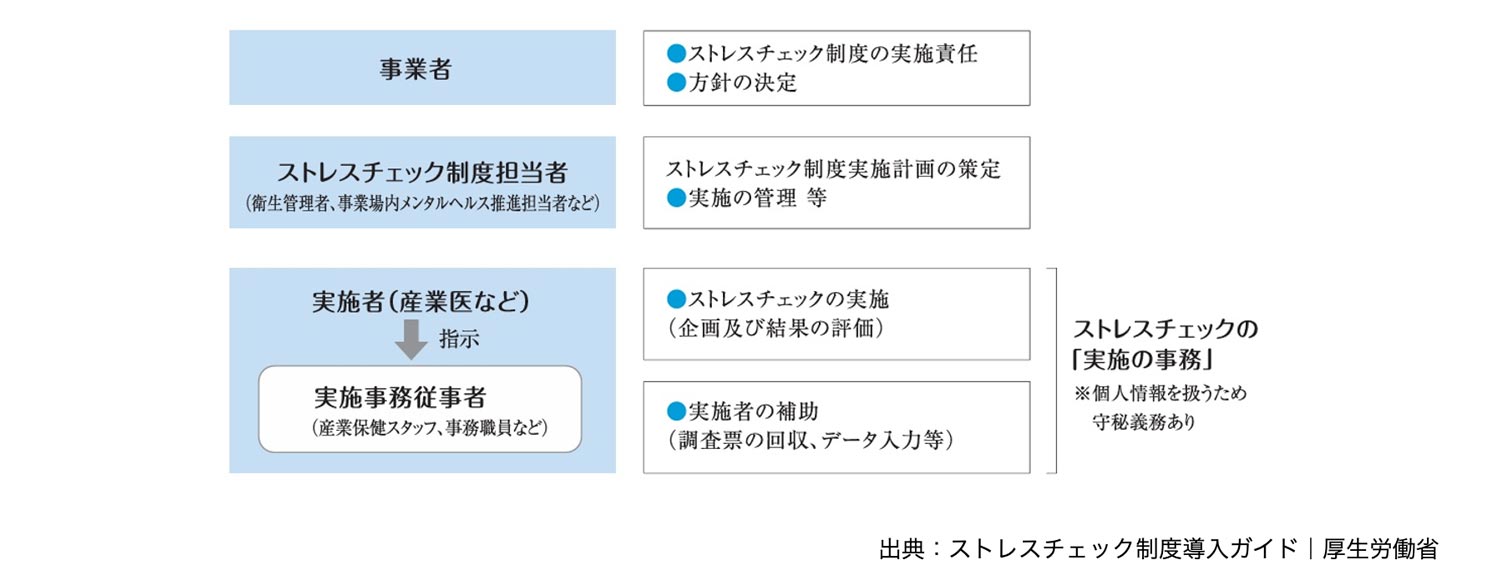

(2) ストレスチェック制度の実施体制を整える

ストレスチェックの実施者は、医師又は保健師などである。産業医や外部の専門家に実施者になって貰う必要がある。また、社内から実施事務従事者を選任する。衛生管理者が選ばれるケースが多いようだ。

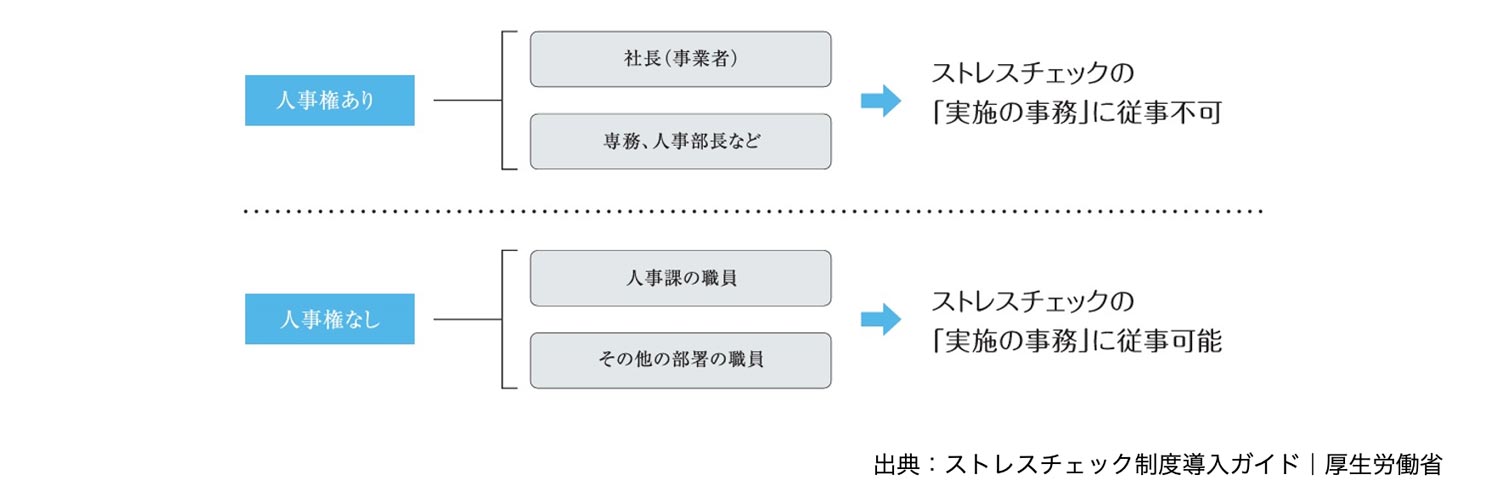

なお、労働者の人事に関して直接の権限を持つ人事部長や経営陣は、実施事務従事者になれないことに留意しよう。

実施事務従事者に選ばれた者は、労働者個人のストレスチェックの内容に関して、守秘義務を負い、労働者本人の同意がない限り、経営陣にも漏らすことができないことを押さえたい。

(3) ストレスチェック調査票を作成する

ストレスチェック調査票は、職場の現況に併せて作成することが望ましいが、難しい場合は、職業性ストレス簡易調査票を利用するのもよい。また、紙文書である必要はなく、ITシステムを利用しオンラインで実施するのもよいだろう。厚生労働省でもストレスチェック実施プログラムを無料配布しているので活用したい。

(4) ストレスチェック制度の実施とPDCA サイクルを回す

毎年1回実施するのが原則である。ストレスチェックの計画を立てて、実施した後は、その結果を職場環境改善につなげなければならない。

ストレスチェック実施の成果だけでなく、各プロセスについてもフォローアップしよう。そして、課題を整理し、次回以降の活動に向けてフィードバックするのだ。

(5) 産業保健総合支援センター(さんぽセンター)の支援も利用する

中小企業では、人員も不足しており、ストレスチェック制度の導入と言っても何から初めて良いのかわからないことも多いだろう。そんな時に頼りになるのが、産業保健総合支援センター(さんぽセンター)だ。

さんぽセンターでは、ストレスチェック制度の導入や職場環境改善の相談・支援の他、小規模事業場に対する産業保健サービス(高ストレス者に対する医師による面接指導等)も提供している。

また、「ストレスチェック助成金」、「職場環境改善計画助成金」、「心の健康づくり計画助成金」、「小規模事業場産業医活動助成金」等、各種助成金事業も行っているので、ストレスチェック制度の導入に際しては必ず、相談すべきだろう。

(6) メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」もチェックしよう

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが目的である。心身を健康に保って働き続けるためには、ストレスチェック実施の時だけでなく、労働者一人ひとりが日頃からセルフケアを心がけることが大切と言えよう。

メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」には、セルフケアのためのヒントや事業者が職場のメンタルヘルス対策としてストレスチェック制度以外に取り組むべきことが紹介されている。ブックマークし、日頃から活用すべきだろう。