人材関連

両立支援等助成金

2025年 8月内容改訂

「優秀な従業員が子育てを理由に辞めてしまった」「親の介護でこれまでどおりに働けない」といったように、家庭の事情でやむなく仕事を辞めなければならない方が増えています。人材難の時代、貴重な人材の離職を防ぐためには、企業側で仕事と家庭を両立できる仕組みを提供することが求められます。

仕事と家庭の両立

少ない人数で日々の仕事をどうにか回している中小企業では、子育てや介護のために休みを取ることが難しいのが現状です。その結果、離職を余儀なくされる方や、ストレスを抱えながら働き続ける方が増えています。このような状況は、企業にとっても従業員にとっても好ましいことではありません。そこで、企業側でも仕事と家庭を両立できる仕組みを作ることが必要になってきています。

働きやすい職場を作ることは、従業員の離職を防止するだけでなく、魅力ある人材の採用にもつながります。ここでは、仕事と家庭を両立するための職場づくりに役立つ「両立支援等助成金」をご紹介します。

両立支援等助成金の概要

両立支援等助成金では、「仕事と家庭の両立に役立つ制度を導入し、それを実施する企業に対して一定の助成を行うこと」とされています。まずは、両立支援等助成金の6つのコースを確認しておきましょう。

コース |

概要 |

|---|---|

(1)出生児両立支援コース |

育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金 |

(2)介護離職防止支援コース |

労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金 |

(3)育児休業等支援コース |

労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金 |

(4)育休中等業務代替支援コース |

育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、または代替要員を新規雇用(または派遣で受入)した場合に受給できる助成金 |

(5)柔軟な働き方選択制度等支援コース |

柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、対象労働者が制度を利用した場合に受給できる助成金 |

(6)不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース |

不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合に受給できる助成金 |

出典:両立支援等助成金のご案内(2025年度)|厚生労働省

ここでは、(1)出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)、(2)介護離職防止支援コース、(3)育児休業等支援コース、(4)育休中等業務代替支援コースの4つを紹介します。なお、ここで挙げているのは代表的な要件のみで、全てではありません。詳細は厚生労働省のホームページに掲載されているパンフレットなどをご参照ください。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の助成を受けるには

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、男性の育休取得促進を目的とした助成金です。

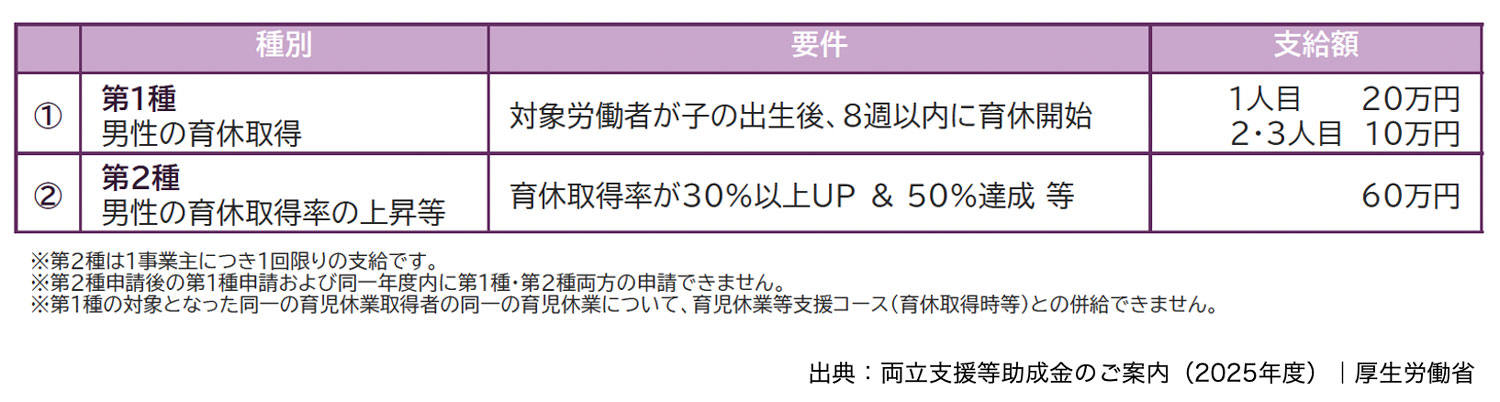

(1)出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の支給額

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の支給額を確認しておきます。第1種は男性労働者の出生時育児休業取得、第2種は男性労働者の育児休業取得率上昇を対象とします。

(2)出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の助成を受けるための主な要件

<第1種>

ア.育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること

イ.育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること

ウ.男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上(1人目:5日以上、2人目:10日以上、3人目:14日以上)の育児休業を取得すること

<第2種>

ア.第1種の要件のうち、アおよびイを実施していること

イ.以下のいずれかを達成していること

A.申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、前々事業年度と比較して30%以上向上かつ育休取得率が50%以上

B.申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満かつ、申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上

なお、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の助成を受けるためには、子どもが生まれる時期に合わせて、必要な手続きや制度導入・実施を進めていかなければなりません。子どもが出産予定日前に生まれる可能性もありますので、できるだけ前倒しで進めるとよいでしょう。

介護離職防止支援コースの助成を受けるには

介護離職防止支援コースは、労働者の円滑な介護休業の取得と職場復帰を目的とした助成金です。

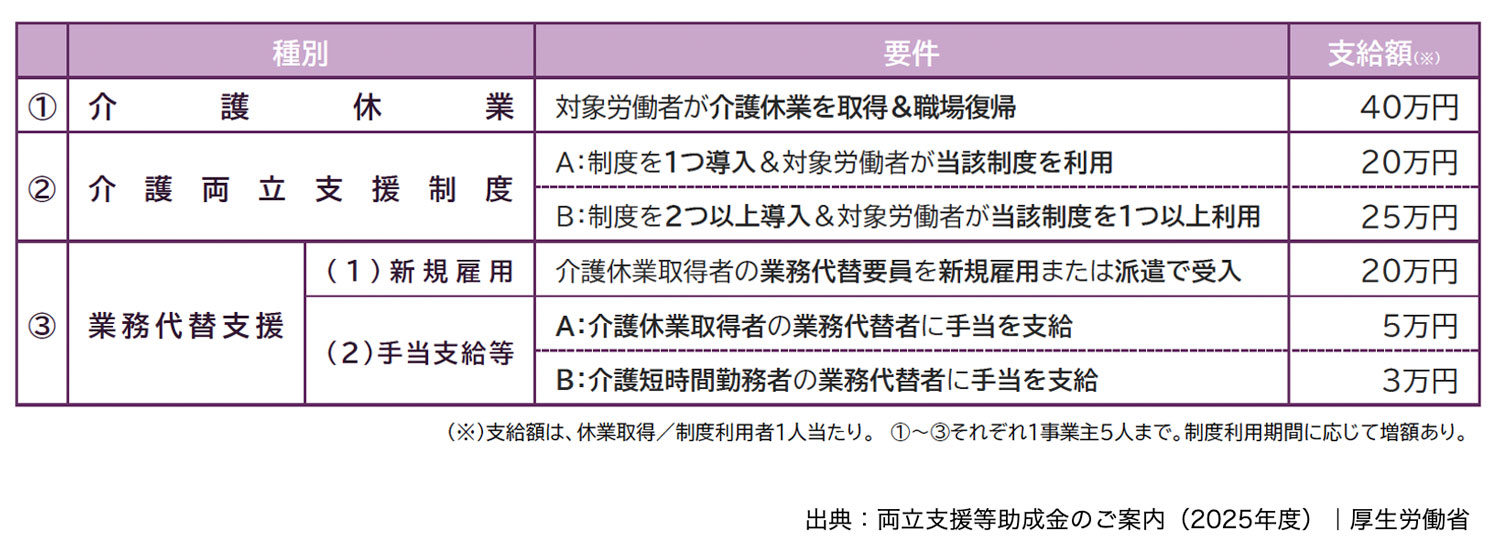

(1)介護離職防止支援コースの支給額

介護離職防止支援コースの支給額を確認しておきましょう。

(2)介護離職防止支援コースの助成を受けるための主な要件

<介護休業>

ア.介護休業の取得、職場復帰支援に関する方針を社内に周知すること

イ.介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望などを確認の上、プランを作成・実施すること

ウ.対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用すること

<介護両立支援制度>

エ.介護休業の要件のうち、アおよびイを実施すること

オ.下記いずれかの介護両立支援制度(*)を対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用すること

(*) 介護両立支援制度…所定外労働の制限制度、時差出勤制度、深夜業の制限制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度、フレックスタイム制度、法を上回る介護休暇制度、介護サービス費用補助制度

<業務代替支援>

1.新規雇用

カ.対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保すること

2.手当支給等

キ.業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定すること

ク.対象労働者が介護休業を連続5日以上取得または、短時間勤務制度を合計15日以上利用し、業務代替者への手当支給等を行うこと

育児休業等支援コースの助成を受けるには

育児休業等支援コースは、育休取得時と職場復帰時に分けて助成金が支給されます。なお、職場復帰時の助成金は、育休取得時と同一の育児休業取得者のみ対象となります。

(1)育児休業等支援コースの支給額

育児休業等支援コースの支給額を確認しておきましょう。

(2)育児休業等支援コースの助成を受けるための主な要件

<育休取得時>

ア.育児休業の取得・職場復帰支援に関する方針を社内に周知すること

イ.育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認し、プランを作成・実施すること

ウ.プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業および育児休業をする場合は、産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること

<職場復帰時> ※育休取得時と同一の育児休業取得者のみ対象

エ.対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること

オ.育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること

カ.対象労働者を原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

育休中等業務代替支援コースの助成を受けるには

育休中等業務代替支援コースは、育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行った労働者に手当を支給した場合、もしくは代替要員を新規雇用(または派遣で受入)した場合に受給できる助成金です。

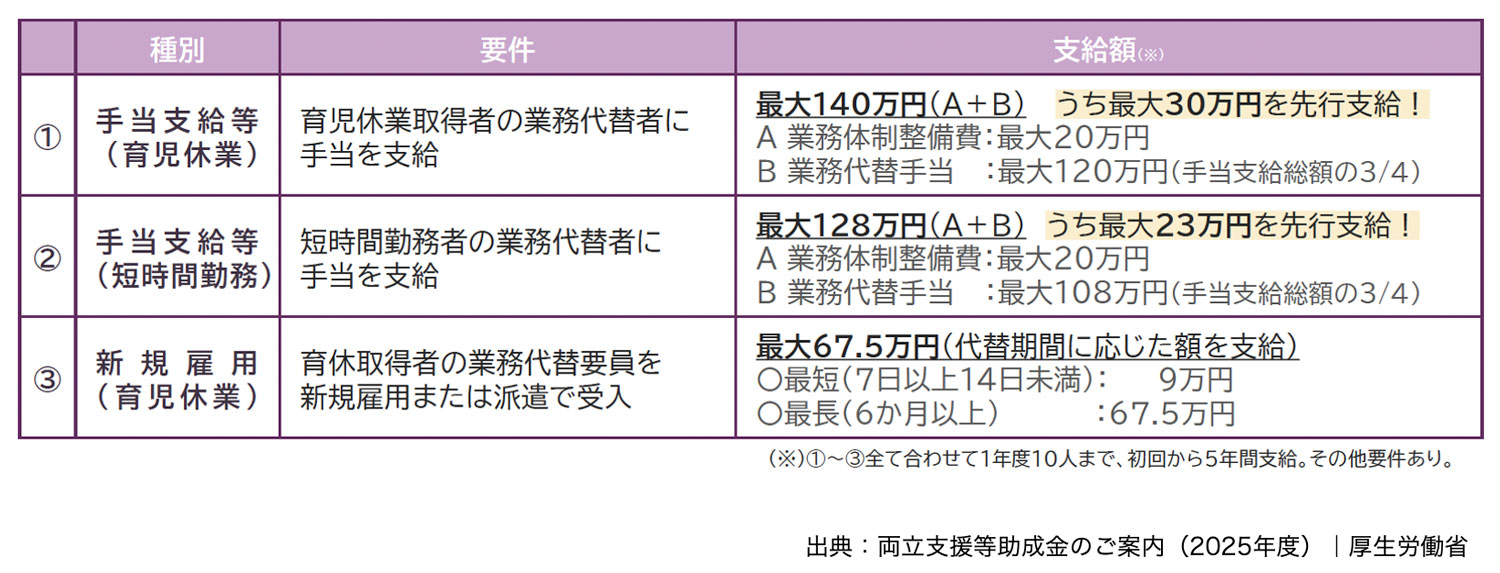

(1)育休中等業務代替支援コースの支給額

育休中等業務代替支援コースの支給額を確認しておきましょう。

(2)育休中等業務代替支援コースの助成を受けるための主な要件

<手当支給等(育児休業)>

ア.代替業務の見直し・効率化の取り組みを実施すること

イ.業務を代替する労働者への手当制度等を、就業規則等に規定すること

ウ.対象労働者が4日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用すること

エ.業務を代替する労働者へ手当等を支給すること(支給した手当額に応じて助成金支給額が変動)

<手当支給等(短時間勤務)>

オ.手当支給等(育児休業)の要件のうち、アおよびイを実施すること

カ.対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用すること

キ.業務を代替する労働者へ手当等を支給すること(支給した手当額に応じて助成金支給額が変動)

<新規雇用(育児休業)>

ク.育児休業を取得する労働者の代替要員を、新規雇用または派遣受入で確保すること

ケ.対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用すること

コ.代替要員が育児休業中に業務を代替すること(業務を代替した期間に応じて助成金支給額が変動)

まとめ

- 仕事と家庭の両立のための職場環境作りをすると、両立支援等助成金を受けられる

- 両立支援等助成金には6コースあり、子育てや介護と仕事を両立する制度導入を支援している

- 出生時両立支援コースは、男性の育児休業や育児目的休暇の取得を推進するための助成である

- 介護離職防止支援コースは、家族の介護による離職を防ぐ制度作りを支援するための助成である

- 育児休業等支援コースおよび育休中等業務代替支援コースは、育児休業の取得の他に、代替要員の確保や復帰後の労働者の支援等についての助成である

- いずれのコースも計画や制度を作成し、実際に制度を利用することが必要である

- 毎年度、内容が変更されるため、注意が必要である