業種別開業ガイド

焼き鳥店

2025年 7月 16日

トレンド

焼き鳥業態は今、従来の「大衆居酒屋」の枠を超えて、オペレーションや提供形態、顧客層、消費スタイルの変化を背景に、大きな転換期を迎えている。ここでは、2025年現在の注目すべきトレンドを5つに絞って紹介する。

1.鶏焼肉・セルフ型焼き鳥の台頭と省人化の加速

従来の焼き鳥店では、串打ちや焼き技術に職人の手間がかかっていたが、最近では鶏肉を焼肉スタイルで提供する「鶏焼肉」業態が広がりを見せている。客自身が焼くスタイルは串打ち不要でオペレーションが簡略化でき、スタッフの熟練度に左右されにくい点が利点だ。さらに、タブレット注文や配膳ロボットとの組み合わせにより、少人数運営が可能な業態設計として注目されている。焼肉業態とのハイブリッド展開や、セカンドブランドとして鶏焼肉を導入する動きも活発化しており、省人化と新たな顧客体験の両立が進んでいる。焼き鳥店のトレンドとしては、主流とは異なる流れかもしれないが、この業界が大きく形を変えつつあるのも事実である。

2.テイクアウト・デリバリーの定着と家庭内需要の増加

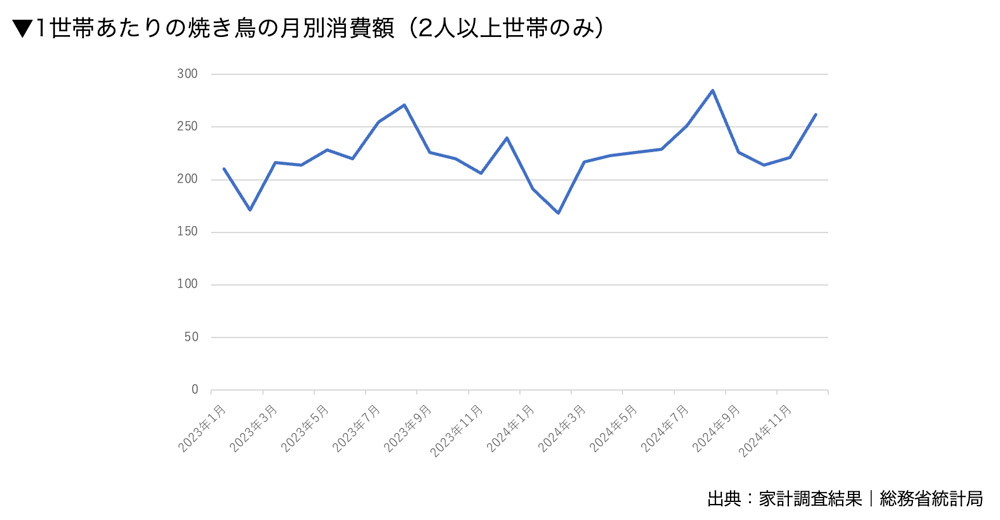

コロナ禍以降の外食スタイルの変化により、焼き鳥もまた内食・中食市場での存在感を増している。総務省の家計調査によると、2025年2月の焼き鳥支出額は前年同月比で14.9%増となり、家庭での消費が堅調に推移していることがうかがえる。焼き鳥は冷めても美味しさを保ちやすく、テイクアウトやデリバリーに向いた商品である点も追い風となっている。持ち帰り専門店やゴーストキッチン(デリバリー専門のシェア型厨房)によるデリバリー専業の焼き鳥ブランドも登場しており、今や店舗外での提供形態は「例外」ではなくなりつつある。

3.高級焼き鳥のコース化と焼き鳥の再定義

一方で、焼き鳥を「高級料理」として再定義する動きも加速している。焼き鳥をコース仕立てで提供する店舗では、希少部位や熟成鶏を用い、焼きのタイミングや提供順にまでこだわる。ワインやクラフトビールとのペアリング提案を行うなど、非日常的な食体験として位置づけられていることが特徴だ。価格帯は1人1万円前後のコースもあり、特別な日のディナーやインバウンド向けの和食体験としても注目を集めている。このような業態は、大衆向けの焼き鳥との二極化を象徴する存在である。

4.外食全体の回復と焼き鳥業態の差別化戦略

コロナ禍以降、外食市場は回復基調にあるものの、居酒屋業態の売上は依然として回復途上にある。その中で、大手チェーン店を中心に「大衆酒場」スタイルへのシフトが進み、焼き鳥業態もその波に乗っている。ただし競争は激化しており、明確なコンセプトやサービス設計による差別化が不可欠となっている。個人店においては、雰囲気や接客、サイドメニューの工夫などが強みとなる一方、チェーンでは標準化された味と価格のバランスが求められる。つまり、同じ「焼き鳥」であっても、店の立ち位置によって全く異なる戦略が必要とされている。

5.海外発のアレンジ焼き鳥とグローバル化の波

焼き鳥は、国内にとどまらず海外でも独自の進化を遂げている。フランスでは寿司を超える人気を誇り、牛肉とチーズを組み合わせた串料理や、レモングラスやココナッツミルクを使ったエスニック風アレンジが好まれている。アメリカでは、シェアできるグリル料理として焼き鳥が定着し、BBQ文化との親和性から焼き鳥バーが都市部で増加中である。こうした海外での焼き鳥の発展は、日本においても新たな業態開発やメニュー構成に活用できる。訪日外国人向けの訴求やインバウンド対応の観点からも、グローバルな視点を取り入れることが競争力アップの鍵となる。

近年の焼き鳥店事情

焼き鳥業態は、日本の外食文化の中で長らく大衆的な位置づけだったが、近年は市場構造そのものが変化しつつある。消費スタイルの多様化、労働環境の変化、コロナ禍を契機とした飲食業全体の見直しが重なり、焼き鳥店にも新たな潮流と課題が生まれている。

まず、業界全体の基盤に影響を与えているのが、人手不足と技術継承の問題である。焼き鳥は、串打ちや焼き加減といった工程において熟練の技術が求められるが、これまで職人の経験に頼ってきた部分が多く、効率化を図ることが難しい業態であった。しかし、近年では、串打ち済みの冷凍焼き鳥や、自動焼き機器の普及により、技術の平準化と現場の省人化が進みつつある。これにより、未経験者でも短期間で戦力化できる環境が整いつつあり、開業のハードルが下がっている点は注目に値する。

また、経済環境の変化も焼き鳥店の経営に大きな影響を与えている。特に鶏肉の価格は、近年の円安や輸送コスト増、原材料費の高騰により上昇傾向が続いている。国産鶏の安定供給が基本ではあるが、加工済みの輸入品に頼るチェーン店などでは価格転嫁が避けられず、メニュー改定やサイズ縮小などの対応が進んでいる。また、光熱費や店舗賃料の上昇も経費構造を圧迫しており、収益性を維持するには、原価率だけでなく客単価や回転率を精緻に設計する必要がある。

一方で、消費者ニーズに目を向けると、焼き鳥の魅力は依然として根強い。総務省の家計調査においても、テイクアウトやデリバリーの需要が拡大している。特に、家庭でのおかずや酒のつまみとしての利用が一般化しており、外食と内食の中間を担うポジションとしての市場が広がっている。これに対応する形で、持ち帰り専門の焼き鳥店やキッチンカーによる販売など、小規模・低資本型の参入が増加している。

また、外食産業全体では、コロナ禍で打撃を受けた居酒屋業態の回復が進む中、焼き鳥業態も「大衆酒場」ブームの波に乗っている。串と酒の組み合わせは分かりやすく、低価格帯から高級志向まで柔軟に対応可能な点が強みだ。特に、繁華街や駅前では回転率重視の立ち飲み型焼き鳥店、住宅地ではテイクアウト主体の専門店、都心部では高単価なカウンターコース型店舗など、立地や客層に応じた細分化が進行中である。

さらに、焼き鳥を「和食」として再定義する高級業態も登場している。これは、コース仕立てで1本ずつ提供する方式で、焼きのタイミングや部位の順序、味の緩急まで計算された構成になっており、寿司や割烹に近い位置づけとして富裕層やインバウンド観光客に人気を集めている。このような業態は従来の焼き鳥店とは全く異なるオペレーションが求められるが、その分単価も高く、収益モデルとしても注目されている。

このように、焼き鳥店は現在、大衆型・テイクアウト型・高級型の三層構造で市場を構成している。いずれも「焼き鳥」という共通の素材を軸としながら、顧客体験、価格帯、提供方法、出店立地において大きく異なる戦略をとっている点が特徴である。これから開業を検討する事業者にとっては、この多様化がむしろチャンスとなるであろう。

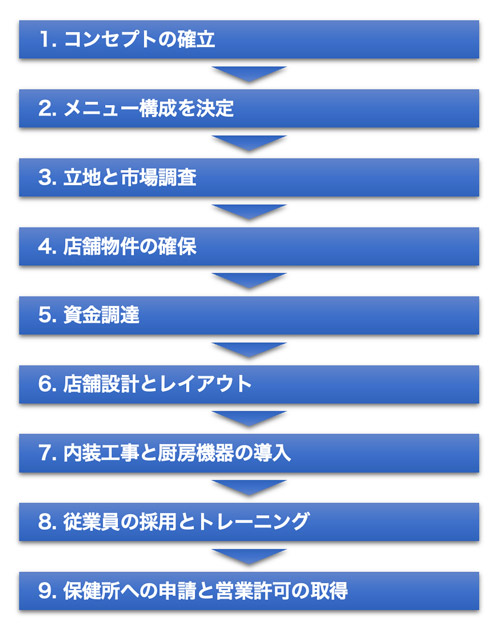

開業のステップ

必要なスキル

焼き鳥店の開業において求められるスキルは、「調理技術」「店舗運営力」「接客対応力」の3つに大別される。焼き鳥はシンプルな料理であるがゆえに、基本ができていないと顧客満足度を大きく損なうため、各スキルの精度が収益に直結する業態である。

まず中心となるのが調理技術である。焼き鳥は焼き加減が全てと言っても過言ではなく、炭火の扱いや部位ごとの焼き分け、串の刺し方、味付けの強弱といった基本技術を習得する必要がある。特に部位によって火の入り方や縮み具合が異なるため、均一に焼き上げる技術には経験が求められる。ただし、近年ではセントラルキッチンで串打ち済みの商品を仕入れる方式や、自動焼き機を導入する選択肢もあり、技術の平準化が可能になっている。このため、未経験者であっても学習意欲と観察力があれば十分に開業できる。

次に重要なのが店舗運営力である。焼き鳥業態では、1人あたりの客単価が比較的低いため、回転率の確保と人件費の圧縮が鍵を握る。注文が集中するピークの時間帯に対応できるよう、厨房の動線やオーダー処理、提供スピードを最適化することが求められる。また、ドリンクの売上比率が高いのも焼き鳥店の特徴であり、酒類の販売構成や原価率を理解したドリンク戦略の構築も利益を左右する。テイクアウトやデリバリーを併用する場合は、注文受付から引き渡しまでのオペレーションも別途設計する必要がある。

さらに、顧客の体験価値に大きく影響するのが接客対応力である。カジュアルな大衆業態であっても、明るくスムーズな接客は顧客満足度を高め、リピートに直結する。注文時のおすすめの伝え方や、待ち時間の説明、満席時の対応など、細やかな気配りが重要となる。カウンター型の店では、焼き場と接客を兼任する場合も多く、調理をしながら目配りできる余裕が求められる。

このように、焼き鳥店の経営には、職人技だけでなく、総合的な店舗運営スキルと顧客視点がバランスよく求められる。外注や機械化によって一部の工程を効率化できる一方で、「自分の店」としての魅力や人間味は、やはり現場のスキルと姿勢に宿るものである。開業を志す際は、事前の研修や視察を通じて、実際の現場感覚を磨くことが望ましい。

必要な資格

焼き鳥店を開業するには、まず「食品衛生責任者」の資格を取得し、店舗ごとに1名配置することが義務付けられている。これは各都道府県の保健所が実施する講習を1日受講すれば取得可能で、調理師免許などの有資格者は免除される場合もある。

また、営業開始前には「飲食店営業許可」を保健所に申請し、厨房設備や衛生基準を満たす必要がある。また、焼き鳥業態と親和性の高い燻製(くんせい)や炭焼技術関連の民間講習などを受講し、知見を広げることも有効であろう。

開業資金と運転資金の例

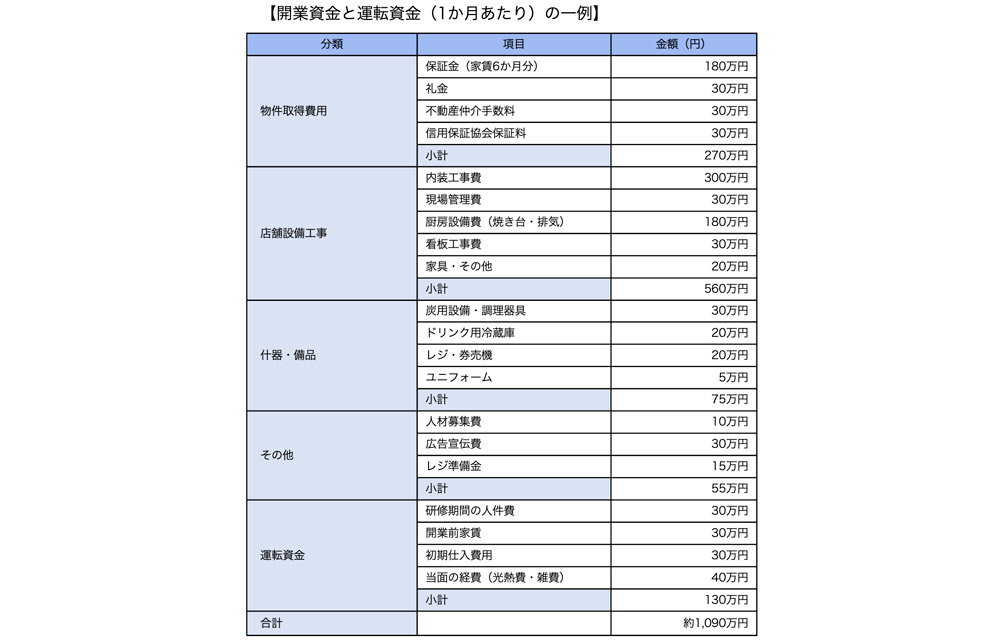

焼き鳥店ならではの注意点は、近隣の方に考慮した排煙対策である。消臭装置など特有の設備投資が必要であることが多いため、中小規模の店でも開業資金はおおよそ1,000万円前後を見込むのが現実的である。

次の表に、駅から徒歩約8分、15坪・23席の中規模店を想定して、開業資金と運転資金の一例を示す。

売上計画と損益イメージ

焼き鳥店は他業態に比べて食材原価が比較的安定しており、ドリンクとの組み合わせによって客単価を高めやすい業態である。日常的な店となるため、顧客の利用しやすさとしてはハードルが低いジャンルとなる。軌道に乗るのは比較的早いが、粗利が低くなりやすい。また営業歴を重ねていくと、1杯だけの顧客や3軒目、4軒目での利用なども期待できるため、客単価は下がるが、来客頻度が高まり、総売上金額の上昇が期待できる。

前項と同じ条件の店舗を運営した場合の、売上計画と損益イメージの一例をまとめた。

補助金・助成金

商店街の特性と親和性が非常に高い焼き鳥店では、各都道府県・市区町村による創業支援補助金や商店街空き店舗活用補助金などをチェックして該当するものを利用することが好ましい。特に東京都内では、商店街の若者の起業をサポートする制度があるため長期的に利用することが可能だ。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)