未来航路

高水温に耐えられるサクラマス生産 温暖化でも持続可能な養殖事業を展開【株式会社Smolt(宮崎県宮崎市)】

2025年 9月 1日

北国の冷たい海で育つサクラマスの養殖が九州や四国などの暖かい海で広がりをみせている。宮崎大学発ベンチャーの株式会社Smolt(スモルト)が、高水温にも耐えられるよう品種改良したサクラマスを養殖するとともに、Smoltが生産した種苗(幼魚)を九州や四国などの温暖な地域の養殖業者に供給している。地球温暖化による海水温の上昇が、日本の水産業に深刻な影響を与えるなか、持続可能な養殖事業を提案する。Smoltが切り拓こうとする「未来航路」を紹介する。

22度の高水温にも耐えられるよう品種改良

「サクラマスは、北は北海道、南は九州まで全国幅広く生息している。ところが、地域によって、そのライフスタイルが大きく変わってくる。北海道ではほとんどの個体が海に行くが、東北ではメスしか海に行かない。南に行けば行くほど、海に行かずに河川に残留するヤマメとして生きていく個体差のバリエーションが大きいところは、生産者にとっては厄介だが、研究者としては非常に面白いと感じた」。こう語るのは、Smolt代表取締役CEOの上野賢氏だ。

サクラマスは海を回遊し、産卵のため川を遡上(そじょう)するサーモン(サケ・マス)の仲間だ。だが、川でふ化した稚魚がみな海に行くわけではない。一部は一生を川で過ごすものもいる。川に残った魚は渓流の女王と呼ばれるヤマメと呼ばれる。実はサクラマスとヤマメは同じ種類の魚だ。川で過ごすか、海で過ごすかで全く異なった魚になる。

宮崎大学がある九州に生息する個体はサクラマスにならず、みなヤマメとして一生を終える。上野氏が所属する研究室では、内水面で養殖したヤマメの中からサクラマスになる素質を持った個体を選び出し、サクラマスに育て上げる循環型養殖システムを開発。さらに、6世代にもわたって選抜と交配を重ね、九州のような高水温の海でも養殖できる個体を作り出した。

通常、サクラマスをはじめとしたサーモンの仲間は、海水温18度以下の冷たい環境に生息する。ところが、高水温でも耐えられるよう品種改良されたサクラマスは、20度以上の海水温でも元気に泳ぎ回る。「今では22度の水温でも大丈夫。われわれも驚いているが、23度でも元気だった。通常のトラウトサーモンやギンザケだったらとても生きていけない温度だ」と上野氏は胸を張る。

現在は、宮崎県延岡市と五ヶ瀬町の漁協や水産業者から借りた養殖施設で採卵からふ化させ、ふ化した種苗を養殖。大分や長崎、香川などの養殖業者がSmoltの種苗を導入してサクラマスの養殖事業を展開している。一部の養殖業者は養殖したサクラマスをブランド化して販売している。2024年には実証育成を含め、種苗を導入する養殖業者は10社まで広がっている。

進まない技術の事業化 「じゃあ、ぼくがやる!」

上野氏は2014年に宮崎大学農学部に入学後、不思議な生態を持つサクラマスに魅力を感じ、サクラマスを研究する大学の研究室の門をたたいた。岩手県釜石市の出身。「一度、暖かいところで生活してみたい」という思いと、宮崎がプロ野球のキャンプ地になっていることから宮崎大学に進学したそうだ。北国で育ち、子供のころからサケの遡上を目にしてきた上野氏。思わぬ形でサクラマスと出会い、惹かれていった。

研究室でのサクラマスの養殖技術は実用レベルまで進化していた。しかし、なかなか技術を活用して事業化に踏み切る養殖業者が現れなかった。「サクラマスの養殖は受精してふ化させて、稚魚を育て、出荷するまでさまざまなプロセスがあり、時間もかかる。事業化するとなると、『どこを誰がやるのか』というところで話が進まなくなってしまう」。そんな状況に歯がゆさを感じた上野氏。「じゃあ、ぼくがやる!」と研究室の教授らに持ち掛けたという。

2017年に大学が学生向けにビジネスコンテストを企画。「起業の勉強をしてみよう」とコンテストに応募。すると、大学長賞を受賞した。「ずっと研究していたものが、事業を通じて社会の役に立ち、働く場所を創出して、収益化する。サクラマスの認知度を広げて、おいしく食べてもらう。受賞して起業に対する視野が広がった」と上野氏は振り返った。

2019年にSmoltを創業。「わからないことがわからないから始まり、わからないことが途中でわかるようになり、今ようやく、ちゃんとわかって事業を進めている」と笑顔を見せた。大学の同期も社員として事業に加わるなど機動力も増してきた。

養殖業の“二毛作”が可能に 生産性向上にも貢献

上野氏によると、Smoltのサクラマスの養殖は、養殖業者の生産性向上にも貢献するのだという。西日本ではブリやカンパチ、タイといった海産魚の養殖が盛んに行われているが、年末商戦に合わせて出荷されることが多く、冬場は生け簀が空になってしまう。一方、Smoltのサクラマスは高水温でも育つ分、成長も早く、12月に生け簀に入れると、4~5月には出荷できる。

主力の養殖魚の出荷が終わった生け簀で育てることで、養殖の“二毛作”を可能にする。「新規に生け簀を設置する設備投資が必要なく、養殖の閑散期に働く場を提供できる」と上野氏は語る。

夏場の養殖は赤潮の発生によって養殖魚に大きな被害が出ることが少なくない。これに対して、水温が低い冬場のサクラマス養殖は赤潮の発生による被害リスクを回避でき、安定的な養殖魚の生産が可能になる。実際に、2年続けて赤潮被害を受けた養殖業者がリスク軽減を目的にSmoltのサクラマス養殖を導入した事例も出ている。

Smoltではサクラマスから採れるイクラの販売も手掛けている。「サクラマスのイクラは採れるまでに2年ほどかかる。品質に関するノウハウや技術も必要なため現在は自社だけで生産している」とのことだ。通常のイクラとは違い、サクラマスのイクラは黄金色に輝く。その希少性からふるさと納税の返礼品にも採用されているほか、国際線ファーストクラスの機内食のメニューにも一時採用されるなど注目を集めている。

上野氏は、「事業を通じてサクラマスの価値を最大化したい。サクラマスを生産者に『サクラマスはもうかる』と実感してもらい、共感して養殖に取り組んでくれる事業者を増やしたい。今後、2年くらいまでは、九州の全域でサクラマスの養殖が行われるような環境をつくりたい。5年以内には西日本の多くの地域で養殖されるようにしたい」と話していた。天然のサクラマスは希少性の高い魚で、サーモンの中でも国内の流通量は1%にも満たないといわれている。Smoltの事業が広がることで、当たり前のように食卓に並ぶ日もそう遠くないかもしれない。

「地球温暖化への適応、人間社会の重要なテーマ」

一方、Smoltは、高温耐性を持ったサクラマスの育種技術をさらに広げ、トラウトサーモンやギンザケなど他のサーモン品種改良にも取り組んでいる。国内のサーモン類の消費量の約8割は、チリやノルウェーなど海外からの輸入に頼っているが、サクラマス同様に20度以上の高水温での養殖が可能になれば、純国産の新鮮なサーモンが食卓に並ぶ機会を飛躍的に増やすことにつながる。さらには漁獲高が減少する天然のサーモン類の保全にもつながる。

Smoltは、中小機構と中小企業庁が大阪・関西万博で10月に開催する展示会「未来航路~20××年を目指す中小企業の挑戦の旅」に出展する。「地球温暖化は簡単には止められない。これからの暮らしを地球温暖化にどう適応させていくかは人間社会にとって重要なテーマ。温暖化の環境でも育てられる魚を作り出すことの意義をアピールしてきたい」と上野氏は話していた。

企業データ

- 企業名

- 株式会社Smolt

- Webサイト

- 設立

- 2019年4月

- 資本金

- 5376万円

- 従業員数

- 3人

- 代表者

- 上野賢 氏

- 所在地

- 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地 研究・産学地域連携推進機構

- 事業内容

- 水産養殖業、水産技術開発、卸売り、小売りなど

関連特集

-

2025年05月12日

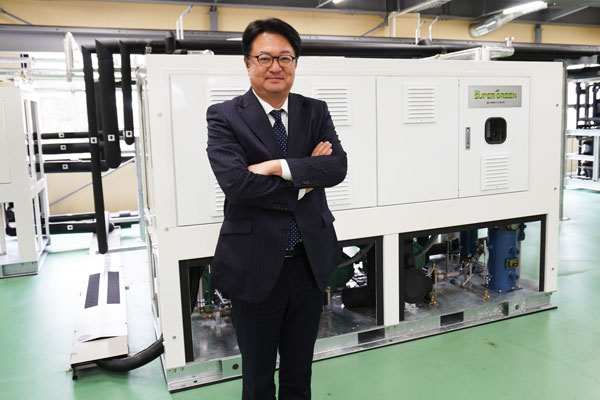

2025年05月12日CO2冷凍機で地球温暖化に挑む【日本熱源システム株式会社(東京都新宿区)】

GXの旗手たち -

2025年01月20日

2025年01月20日精錬・鋳造の技術で「循環型ものづくり」を目指す24代目【株式会社金森合金(石川県金沢市)】

SDGs達成に向けて -

2024年12月23日

2024年12月23日周産期遠隔医療システムでお母さんと赤ちゃんを守る【メロディ・インターナショナル株式会社(香川県高松市)】

あすのユニコーンたち -

2024年11月25日

2024年11月25日“森羅万象をデジタル化”で建造物や万博会場を未来へ残す「クモノスコーポレーション株式会社」

Be a Great Small -

2024年05月23日

2024年05月23日コーヒーの直取引で世界の生産者に安定した利潤を【TYPICA Holdings株式会社(大阪市中央区)】

あすのユニコーンたち -

2023年06月12日

2023年06月12日水推進機で宇宙の環境を守りながら開発を実現「株式会社Pale Blue」

社会課題を解決する -

2023年04月17日

2023年04月17日小型人工衛星を開発・製造 日本の宇宙ビジネスの牽引役「株式会社アクセルスペース」

社会課題を解決する