GXの旗手たち

CO2冷凍機で地球温暖化に挑む【日本熱源システム株式会社(東京都新宿区)】

2025年 5月 12日

ここ数年、日本の夏は最高気温が40度Cを上回る酷暑も異例とは言えないようになってきた。日本だけでなく、世界の都市で高温化が進んでいる。地球温暖化による気候変動の影響が背景にあると言われている。世界中で暑さ対策として空調・冷凍機の普及が加速している。しかし、冷凍機に充填する冷媒(気体)として使われるフロンガスの多くが強烈な温室効果ガスであり、地球温暖化をさらに進める要因となっている。暑さをしのぐための設備が温暖化を加速させているのは何とも皮肉だ。日本熱源システム株式会社は、冷凍機の冷媒に温暖化の影響を大幅に低減させたCO2を冷媒に使う冷凍機を開発、製造・販売する日本で数少ないメーカー。「日本では難しい」と言われていた自然冷媒のCO2を用いた冷凍機を、同社はどうやって実用化させたのか。世界から最良の技術を活用するという柔軟な発想による開発力と、CO2冷媒の価値をユーザーに認知させる営業力が同社を支えている。

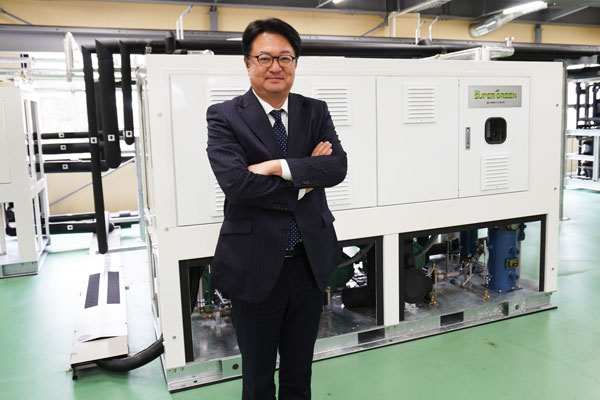

政治部記者から経営者に転身

同社の社長である原田克彦氏の経歴は異色だ。同社は原田社長の父が1987年に創業した。その時原田社長は高校3年生だった。大手冷凍機メーカーのサラリーマンだった父親が突然会社を辞めて空調用ヒートポンプ事業を始めたことに驚きつつも、自分の人生とは別だと思っていた。そして大学を卒業し米国留学を経て就職したのは、NHKだった。記者として地方勤務を経験した後に政治部に配属され、首相官邸や自民党で、首相番や官房長官番、派閥担当として取材に従事していた。中堅記者として仕事の面白さも分かり、やりがいを感じる日々を過ごしていた。当時父の会社には弟が入社していて、後継者として目されていたこともあり、家業を心配することなく、報道機関で人生をまっとうするものと思っていた。ところが、そこで転機が訪れた。ある時、会社の顧問から連絡があり「弟が会社を辞めることになった。このままでは大変なことになる。会社に入ってくれないか」と懇願された。聞けば、会社はドイツのパートナー会社GEA社と社運を賭けた事業提携を行っていた。弟は提携の責任者として、ドイツに2年間駐在した後、日本に戻り営業を担当していた。ところが弟と社長である父親が合わず、結局弟は退職することになった。ドイツ企業との提携が壊れれば、会社の存続も危うい。最初は入社を固辞したものの、家族や30人いた従業員の先々を考え、苦渋の決断として、家業を引き継ぐことにした。2004年のことだった。

予想外の反発

会社に入って驚いたのは、企業として緊急事態に陥っている現実だった。売上高は10億円程度、利益は堅実に出ていた。しかし、幹部社員は会社の将来に見切りを付けようとしていた。当時の事業の主力はビルなどに大型冷凍機を設置して全館空調を行うというもの。東京ビッグサイトや羽田空港に納入するなど、着実に実績を積み重ねていた。しかし、空調業界は部屋やフロアごとに空調設備を設置して、きめ細かい温度管理を行うパッケージエアコンが主流になりつつあった。同社が手掛ける大型の中央熱源の空調方式は提案しても注文がとれなくなってきていた。会社全体には焦りが募りつつあった。同社に入社した原田氏に対しても、古参の社員は「何しに来たのか?」というつれない態度。若手社員の中にも「経営も技術も分からない素人が何をしに来たのか?」と反発する者もいた。「このままでは事業も会社も先細りになるのは目に見えている。何か手を打たなければ」GEA社との折衝を任された原田氏は、GEA社の圧縮機を活用した産業用冷凍機の市場に活路を見出した。幸い若手社員も一緒にやりましょうと協力する姿勢を示してくれた。大型施設の空調用として提案していたものを、産業用分野の冷凍機として売る。シンプルなようだが、これまではゼネコンやサブコン、設計会社が客先だったのが、食品や飲料メーカー、化学メーカーなど直接のユーザー企業に売り込みにいくわけで、初めてのことばかりだった。何度も提案を繰り返しては苦杯をなめながら1年後、ようやく食品メーカーに初めて採用が決まった。

新工場起工式の3日前に東日本大震災が発生

産業用冷凍機事業に活路を見出したころ、大きなプロジェクトが舞い込んだ。原子力発電所の制御室の空調設備をやらないかというものだった。原発施設だけに、特殊仕様が求められたが、もともと特注品の対応は得意としていた。原田氏は2010年に社長に就任、名実ともに同社をけん引する役割を託されていた。原発案件を数件獲得し、同社の将来にも明るさが見えてきた。既存のヒートポンプ空調、産業用冷凍、原発関連の3本柱で事業を進める方針が固まり、社内にも活気がよみがえった。当時大阪にあった工場が手狭で、原発関連のために試験運転ができる設備も必要だったことから、滋賀県大津市のびわこサイエンスパークに新工場の建設を決めた。そして、2011年3月14日に新工場の起工式が執り行われたが、その3日前には東日本大震災が発生していた。起工式は、福島第一原発の3号機が1号機に続いて水素爆発事故を起こした最中のことだった。原田社長は「目の前が真っ暗になった」と振り返る。2012年1月に新工場は完成したものの、期待していた原発プロジェクトはすべて中断となり、工場は半年間閑古鳥が鳴いていた。辞めていく社員も現れた。

CO2冷凍機開発への挑戦

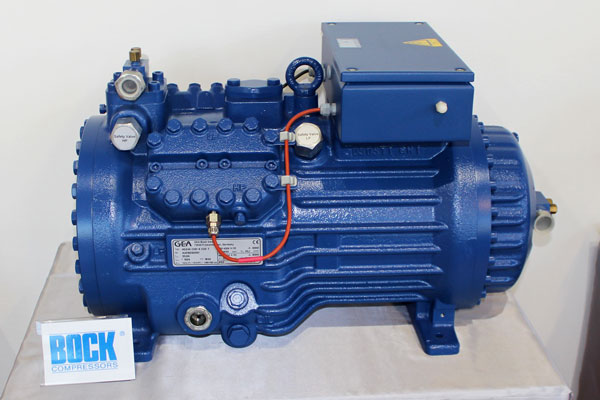

苦境にあった同社に提携関係にあるGEA社から新しい提案が寄せられた。GEA社が買収して傘下に収めたBOCK社のCO2圧縮機を用いて、CO2冷媒による冷凍機ユニットを開発しないか、というものだった。ただその当時、「CO2は圧力が高いため大型のCO2冷凍機は日本では無理」というのが業界の常識だった。原田社長は困難だからこそ取り組む意義があると開発を決断したが、道のりは決して平たんなものではなかった。

冷凍機には必ず冷媒と呼ばれる気体が充填されている。冷媒は、かつてはフロンガスの中でも特定フロンという種類が用いられていた。しかし、特定フロンはオゾン層を破壊することが分かり、世界的に使用を規制する協定ができ、日本も2020年に全廃となった。それに代わるものとして登場したのが、新型のフロンガスの代替フロンだった。代替フロンへの転換でオゾン層破壊への悪影響は無くなったが、地球温暖化への悪影響が極めて大きいという新たな問題が発生した。地球温暖化で注目されているCO2と比べて代替フロンは2000~4000倍もの温室効果がある。このままでは地球温暖化をさらに加速させてしまうとして、国際条約で代替フロンの削減目標が決まり、CO2冷媒やアンモニア冷媒などの自然冷媒へ転換を推進したり、温室効果が小さい新型のフロンガスの開発が進められたりしている。日本においても、国際条約に基づき代替フロンを用いた冷凍機の段階的削減を進める方針が決まっている。

「スーパーグリーン」の誕生

同社がCO2冷凍機の開発に着手したのは、2012年。温室効果が高い代替フロンの規制問題が浮上する初期の段階だった。当時、小型のCO2冷凍機は市場にあったものの、CO2は圧力が高く耐圧性が求められるため、産業用の中型・大型のCO2冷凍機は無かった。また、CO2は気温30度Cを超えると気体と液体が混合して制御が難しいとされ、適用できるのは北欧やスイスなどの夏でも涼しい地域だけという状況だったからだ。猛暑の時期には40度Cを上回ると電気の使用量が上がるなど極端に効率が悪くなり日本ではとても使えないというのが、当時の常識だった。原田社長は社員2名を連れてドイツに渡り、CO2冷媒技術を一から学んだ。そして、試作機を作り、実験を重ねていった。目指したのは「外気温度50度Cでも運転可能で、かつ省エネになる冷凍機」。さまざまな試行錯誤の末に誕生したのが、製品名「スーパーグリーン」だった。

スーパーグリーンは、日本の夏に耐えられる仕様として、圧力の異なる高段と低段の2種類の圧縮機を複数台設置して、圧縮機1台ごとに対になるインバーターで運転制御を行うことで、気象条件や負荷変動に応じたきめ細かい運転を行えるようにした。また、冷えたCO2冷媒液をユニット内のタンクに貯蔵することで、外気温の変化の影響を受けにくくしたり、猛暑時に室外機に作動する散水ノズルを設置したりするなど、さまざまな工夫を凝らした。2016年に最初の冷凍機が完成、2017年にスーパーグリーンの製品名による販売を開始した。オゾン層破壊への影響はゼロ、地球温暖化への影響は1、さらに省エネ性能も既存の特定フロンを用いた冷凍機と比べて20-40%低減という画期的な新製品だった。ここまで来るのに5年の歳月を要した開発だったが、地球温暖化対策が産業界にとっても大きな課題となりつつあり、代替フロンへの世界的な規制が始まるタイミングであったことから、新製品への注目度は高かった。2019年には省エネ大賞の中小企業庁長官賞、2023年には、ものづくり日本大賞の優秀賞を受賞するなど高い評価を獲得した。

スーパーグリーンを採用したユーザー企業は、地球温暖化対策を意識したのはもちろんだが、それだけで同社の製品の採用を決めたわけではない。スーパーグリーンの導入費用は、他社の製品と比べて5割程度高い。環境省の補助金を活用できればほぼイーブンになるが、それでも高額なのは確か。しかし、省エネ性能が高いため、ランニングコストを大幅に低減できることが何よりも強みになっている。最初に導入した企業も半信半疑だったが、実際に稼働するとエネルギーコストを20-40%低減させることができ、すぐに追加の発注を決めたという。こうしたランニングコストの低さが口コミで広まり、これまでに、冷凍冷蔵倉庫や大手食品メーカー、化学メーカーなどに約600台が販売され、北海道から九州、沖縄まで全国に設置されている。

熱のネットワーク化でトータルな省エネを訴求

同社の売上高は現在80億円。原田社長が入社してから8倍に増えた。原田社長は「まずは100億円、さらに200億、300億円も狙っていきたい」とさらなる高みを目指していく。そのために取り組むのが、「熱のネットワーク化」だ。工場には冷却、加熱、排熱などのさまざまな温度の水や気体が存在する。それらをトータルに余すことなく有効活用することで、工場全体で大幅な省エネを図るというものだ。実際、ある冷凍冷蔵倉庫会社で、冷凍機で発生した排熱を荷捌き室の除湿に活用することで、結露が無くなり荷物の積み下ろしの環境が大幅に改善した上、除湿に要する電気代も不要となるなど成果が出つつある。原田社長は「工場全体の省エネを見据えて熱を徹底的に利用する技術と製品を提案していくことで、お客様に大きなメリットが生まれる。単に冷凍機を製造するだけでなく、トータルソリューションとして提案することで、業容の拡大も目指せる」と言う。

同社が納入した装置の稼働状況は滋賀工場にある遠隔監視室で管理しており、稼働状況のデータをみて、不具合が生じる前に対応をするといったIoT技術による予防保全措置が採られている。また、滋賀工場には、CO2冷凍機が実際の冷凍冷蔵庫を冷やす試験プラントを設置しており、1台の冷凍機で+5度C、-15度C、-30度C、-42度Cという4つの温度帯を冷却する様子も見学できる。「実際にデータで示すことで、納得して導入をしてもらえるのも当社の強み」だという。

社員が誇れる事業に

さまざまな苦難を乗り越えて、今日まで来た同社にとって、最も大切なのは共に働く社員の存在だ。CO2冷凍機という、日本では無理だと言われたものに挑戦したいという社長の思いに、「一緒にやりましょう」と付いてきたのも若い技術者たちだった。原田社長は「自分たちが作っている、販売している製品は、地球温暖化を食い止め、持続可能な社会作りに貢献しているものだと胸を張って誇れる会社でありたい。社員にはどんどん挑戦してほしい。だめだったら引き返せばいいだけ」と、挑戦する姿勢の大切さを訴えている。社員は全国各地をはじめヨーロッパやアメリカ、アジア各国に出張し、技術打合せや営業に飛び回っている。また、若手社員にはカリフォルニアへの語学研修の機会が設けられている。賃上げについても、毎年4-5%を実行し、利益が上振れた年は3度目の賞与を出すなど、社員に還元する仕組みを作っている。「これを継続して、いずれは大手に準じる給与体系にしていく」考えだ。また、ミャンマーなど海外からの技能実習生と特定技能者も受け入れている。これは目先の人手不足対策というだけでなく、東南アジア市場への展開を踏まえたものだ。

原田社長は地球温暖化への意識が高く、産業界においても先進的な取り組みが進む欧州を見ているだけに、日本での取り組みがまだまだ不足していると歯がゆい思いを持っている。「特定フロンの製造や輸入は停止になったものの、いまだに使われている現場はまだまだ多い。温室効果の高い代替フロンも世の中では相当数が使われている。このままでは世界から遅れてしまう」と強い危機感を持っている。だからこそ、同社のような企業の存在が貴重だとも言える。日本のカーボンニュートラル実現をけん引する企業として、今後の成長を期待したい。

企業データ

- 企業名

- 日本熱源システム株式会社

- Webサイト

- 設立

- 1987年1月

- 資本金

- 4,500万円

- 従業員数

- 140名

- 代表者

- 原田克彦 氏

- 所在地

- 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー20階

- Tel

- 03-5341-4733

- 事業内容

- 産業用冷凍機、CO2冷凍機、アンモニア冷媒冷凍機、空調用ヒートポンプなどの製造および販売