ビジネスQ&A

自然災害の被害に遭った際に受けられる復興への支援には、どういうものがあるのでしょうか。

2025年 8月 8日

自然災害に遭った場合の復興支援について教えてください。支援情報を得るにはどこをチェックすればよいのでしょうか。また、事前にできる取り組みにはどんなことがあるのでしょうか。

回答

復興への支援策は、大きく分けて資金支援と非資金支援の2つに分類されます。資金支援には、金融支援、税制支援、補助金・助成金などが含まれます。一方、非資金支援には、相談窓口の設置やアドバイザーの派遣などがあります。企業が事前にできる取り組みとしては、災害からの復興に向けて具体的なイメージを持ち、BCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)を策定して災害に備えることが重要とされています。また、自社の復興に必要な支援を受けるため、効率的に情報を入手できるプラットフォームを把握し、主体的に行動することが求められます。

1.復興支援策を効率的に確認するプラットフォーム

効率的に情報を入手するためには、ワンストップで集約されたプラットフォームを使って必要な支援策を確認することが重要です。災害の規模によって異なりますが、自然災害が発生した自治体や行政機関は、住民の生命・安全を最優先に考え、企業の復興支援に関する情報の発信が遅れることもあります。そのため、地元の自治体や行政機関、支援機関だけではなく、広域で中小企業を支援する公的機関のプラットフォームを把握する必要があります。

ここでは、広域で中小企業を支援する公的機関および地域の支援機関の情報プラットフォームに絞って説明します。まずは国の機関です。

(1)中小企業庁

日本経済の骨格である中小企業の育成・発展を支え、経営を向上させる国の政策機関です。大きな自然災害が発生した際には、中小企業者等向け支援策ガイドブックを公表します。「各相談窓口」「補助制度」「金融支援」「雇用・失業」「廃棄物」「税制」など、中小企業の復興支援に必要な情報を横断的かつ網羅的に把握することができます。

(2)中小企業基盤整備機構

国の中小企業政策の中核的な実施機関で、中小企業の成長ステージに合わせた幅広い支援メニューを提供します。経営から自然災害が発生した際の復興支援まで、行政・自治体や各地域の支援機関とのネットワークを活かして、実務的な相談や支援を行います。

続いて、都道府県・市町村の行政や地域の支援機関です。これらの機関が発信する情報は、企業の所在地に適した内容や、地域に密着した細かな内容も含まれます。自然災害が発生する以前から情報を取得しておくことが大切です。特に、対面でのコミュニケーションを通じて情報を得たい方にはお勧めです。

(3)商工会議所・商工会

各都道府県で地域に根差し、地区内の商工業者によって自主的に組織された法人です。商工会議所や商工会は会員制となっており、入会手続きや年会費などが必要な場合がありますので、各地域の商工会議所や商工会に確認してください。

(4)よろず支援拠点

中小企業・小規模事業者のあらゆる(=よろず)経営相談に無料で対応しており、経営改革支援や経営改善支援のワンストップ窓口です。中小企業基盤整備機構がよろず支援拠点の支援を行っています。自然災害の発生時の対応やBCP(事業継続計画)策定の相談をすることもできます。

2.災害発生後の支援制度

復興に向けた支援策は、災害の大きさや被害状況に応じて、適切な支援が行えるように随時更新されます。また、復興の進捗状況や被災地住民の生活、企業の事業活動の状況に応じて、支援策の追加や対象の拡大も行われます。

ここでは、令和7年1月に中小企業庁より発信された「中小企業者等向け支援策ガイドブック第9版」を基に説明します。

(1)事業継続・再開などについての相談

- 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、下請かけこみ寺、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構、経済産業局が特別相談窓口を設置しています。

- 相談内容が具体的な融資の場合は日本政策金融公庫または商工組合中央金庫、保証の場合は信用保証協会にお問い合わせください。

- 復興支援アドバイザー制度(中小企業基盤整備機構)により、さまざまな分野の専門家を無料で派遣し、中小企業者等の事業再建に向けた支援を行います。

(2)施設の復旧や事業再開などに使える補助制度

- 被害を受けた地域を対象に、中小企業が行う施設復旧等の費用・資金繰り支援や、商店街の復旧・仮設施設の整備、小規模事業者の事業活動支援、伝統工芸品製造者等の事業再開支援などを目的とした補助金の支給があります。

- 補助対象、補助上限、補助率、助成要件、公募期間や申請期間は施策ごとに設定されます。

(3)資金繰りや金融機関等への返済について

- 被害を受けた地域を対象に、中小企業・小規模事業者向けの特別貸付や金利優遇、別枠信用保証、小規模企業共済による特別貸付、二重債務問題の解消などが行われます。

- 罹災証明書や災害による影響度合いの市区町村長認定など、施策ごとの要件があります。

- 貸付の限度額や金利、期間、保証限度額などは施策ごとに設定されています。

(4)下請け取引のトラブル等について

- 経済産業大臣名で業界団体の代表者に対し、下請事業者に一方的に負担を押し付けないことや、事業活動を再開させる場合にはできる限り従来の取引関係を継続するよう要請しています。また、中小企業庁長官名で各府省や都道府県知事に対し、適正な納期・工期の設定および迅速な支払い、地域中小企業の適切な評価などに関する特段の配慮と受注機会の増大などを要請しています。

(5)従業員の休業や離職に関する手当について

- 休業した方や一時的に離職を余儀なくされた方への失業手当の支給、労働者の雇用維持を図る事業主に対する休業手当・賃金の一部助成があります。

(6)廃棄物の処理に対する支援について

- 損壊した家屋などの解体・撤去を、市町村が所有者に代わって行う公費解体制度があります。

(7)税金の申告・納付期限の延長等について

- 被災地域に納税地のある方は、国税に関する申告・納付等の期限の延長、所得税および復興特別所得税の全額または一部軽減、納税の猶予を受けられます。

3.自然災害発生後の復興のイメージと備えの重要性

自然災害は、発生して初めて被害の状況や被災による影響度、復旧への問題点や課題などが明らかになります。そのため、国や県、市区町村、支援機関は、被害状況に応じて支援策を拡充し、被災者に寄り添った支援を提供します。その支援を最大限に活かし、より早く復興するためには、自然災害発生後の復興を事前にイメージし、備えておくことが重要です。事前の準備が、復興プロセスにおいて大きな違いを生むのです。

(1)自然災害発生後の復興のイメージ

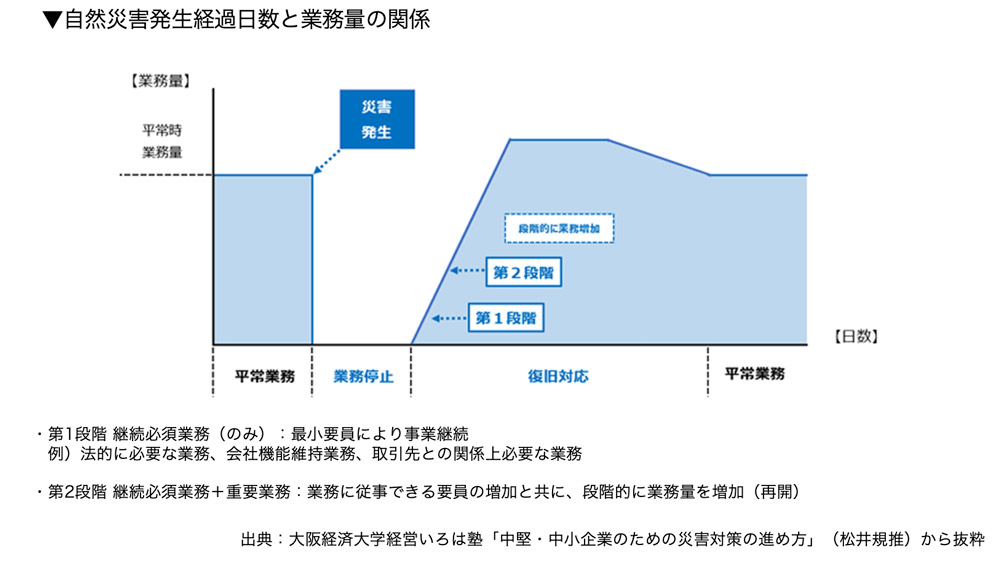

自然災害が発生した際は、いったん業務を完全に停止し、最小限の要員で必要な業務を継続した後、そこから段階的に業務量を増やし、平常時の業務量に戻していくイメージを持ちます。また、復興の目的である1.社員の生活再建、2.事業の継続、3.資産の保護をどのように実践していくかを、企業として事前に検討しておく必要があります。

例えば、以下のような対策を事前に決めておくのも一案です。

- 従業員の給与支給が滞らないように、残業代は一律の時間を事前に決める。給与は勤怠処理などを待たずに全従業員に一律で支払い、後日精算する

- 取引先と事前の話し合いを行い、買掛金の支払いは請求処理を待たずに一定額を支払い、事業継続に必要な原材料などを優先的に確保できる仕組みを作る

このような取り組みを準備しておくと、自然災害が発生した時に必要な資金の想定ができ、自社の資産状況からどの程度の補助を必要とするのかが分かります。

(2)備えの重要性

中小企業の経営者はBCPの策定を推進することが肝要です。BCPとは、企業が災害などの緊急事態に遭遇した場合に、損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を果たすために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続の方法、手段などを取り決めておく計画のことです。詳しくは、本ウェブサイトの以下のページを参照ください。

BCPの策定に関して、他の企業がどのような取り組みをしているかなどの情報は、「備えあれば憂いなし、BCPのススメ」ページをご覧ください。また、中小機構のメールマガジンに登録しておくと定期的に最新情報が配信されますので、活用するのも良いでしょう。

- 回答者

-

中小企業診断士 中原 賢二

同じテーマの記事

- クーリングオフは、店頭で販売した使用済みの商品でも対象になるのでしょうか?

- 環境ISOを取得するには、どのような公的支援が受けられますか?

- ISO22000について教えてください。

- ISO14001について教えてください。

- 自社にとって有利な取引条件に改善するにはどうすればよいですか?

- 顧客からのクレーム対応時に気をつけなければいけないことは何ですか?

- 顧客情報の流出や従業員の不正などのリスクをマネジメントする方法を教えてください。

- リスクマネジメントの一つであるBCPについて教えてください。

- プライバシーマーク取得の効果は何ですか?

- リスク分析、評価をどのように進めればよいでしょうか。

- インフルエンザ・パンデミックやその対策について簡潔に教えてください。

- 社内の震災対応などの防災対策を見直すには、どのようにすればよいですか?

- BCP策定のメリットと留意点は何ですか?

- 防災対応のために会社が持っておくべき情報を教えてください。

- 情報資産の風水害への対応体制はどうすればよいでしょうか。

- 企業の社会的責任(CSR)について教えてください。

- 風水害に備えて、自社に合った対策の立て方を教えてください。

- 企業機密の漏洩を防ぐにはどうしたらよいですか?

- 改正民法における中小企業への影響はありますか?

- どのような情報が「個人情報」にあたりますか?

- 私の会社も「個人情報取扱事業者」に該当しますか?

- 民法改正によって変わる時効の規定を教えてください。

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策について知りたい。

- プラスチック製買物袋有料化について、どのように対応したらよいでしょうか。

- 新型コロナウイルスの感染症の影響による事業継続について何を準備すればよいか教えてほしい。

- 新型コロナウイルス感染症の第2波や自然災害に備えるための計画があると聞きましたが、どういったものなのでしょうか?

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進について、どのように対応していけばいいでしょうか。

- 内部監査をオンラインで実施する際の注意点を教えて下さい

- HACCP対応のための支援制度はありますか?

- JFSM(Japan Food Safety Management Association)とは何のことですか?

- 食品製造業向けの有効なクレーム対応方法はありますか?

- 米国への日本酒輸出のために対応すべき、FSMAについて教えてください。

- 食中毒の原因や種類、予防方法について教えてください

- 飲食店での産業廃棄物処理の留意点について教えてください。

- SQF取得にあたり、そもそもの所から教えてください。

- 食品リサイクル法について教えてください。

- 食品製造業がHACCPへ取り組むにあたって考慮すべき点を教えてください。

- 喫茶店の開業を予定しています。営業にあたり必要となる許認可制度が変更になったと聞きましたが、どうしたら良いでしょうか?

- 総合衛生管理製造過程承認制度の留意点を教えてください。

- 食品工場内の設備に組み込むハンドラーやコンベヤなどの搬送設備についてHACCP対応が要求されています。 RoHS指令およびREACH規則を遵守していることでHACCP対応しているといえるでしょうか。

- 飲食店のHACCP対応は何から始めたら良いですか?

- 健康経営とは何ですか?どのように始めたらよいですか?またどのような効果がありますか?

- 中小企業にもセキュリティ対策は必要なのでしょうか?

- IT化とDXの違いを、中小企業がDXに取り組む際のポイントと併せて教えてください

- どうすれば業務の属人化を防いで、技術・技能承継をスムーズに進めることができるでしょうか。

- なぜ今Pマークの取得が求められているのでしょうか?

- BCPの策定と運用のポイントを教えてください。

- 従業員のメンタルケアの方法や注意点などについて教えてください。

- 物価高騰に対して中小企業がどのように対応していったらよいか教えてください。

- 時代の変化を見通した就業規則の直し方を教えてください。

- サイバーセキュリティ対策を行うためのツールについて教えてください。

- 中小企業として経済安全保障にどのように取り組んでいったらよいのか教えてください。

- 従業員のコンプライアンス違反に対して経営陣が気をつけておくべきことと、効果的なコンプライアンス教育について教えてください。

- 会社や社員の不祥事が発生して自社のウェブサイトやSNSが炎上した場合、どのように対応すればよいでしょうか。

- インターネット上で根拠のない誹謗中傷を受けた際、どのように対応すればよいでしょうか。刑事告訴することは可能ですか。

- 自然災害の被害に遭った際に受けられる復興への支援には、どういうものがあるのでしょうか。

- 退職した従業員によって社内の人材が引き抜かれるなどのリスクに対して、会社はどのように対策しておけばよいでしょうか。

- 従業員はリモートワークの継続を希望しているものの、出社の方が成果を上げやすいという意見もあり、どのように判断すればよいでしょうか。