ビジネスQ&A

中小企業として経済安全保障にどのように取り組んでいったらよいのか教えてください。

2025年 2月 19日

回答

日本経済を取り巻く外的環境の変化により経済安全保障リスクの懸念が高まっています。まずは、重要情報・技術流出の防止、サイバーセキュリティ、サプライチェーンの脆弱性などのリスクを洗い出してみましょう。経営者自身が問題意識を持てば、BCPや内部監査との連携、経営計画や人事政策の再点検、社内研修の実施など、自社の実情に応じた現実的な対策が見えてくるはずです。

1.中小企業と経済安全保障

(1)経済安全保障とは

資源や食料を輸入に依存している日本経済は、国際的なサプライチェーンが途絶すれば大きな影響を受けます。先端技術が外国に盗まれると、日本経済の優位性が失われたり、軍事転用されたりするおそれがあります。通信・交通・エネルギーなどの重要インフラ施設の安定的運用が阻害されると、経済や国民生活に多大な影響をもたらします。

こうしたことから、近年「経済安全保障」という考え方に注目が集まっています。

その背景には米中対立などの世界構造の変化があります。企業経営の観点からいえば、これまでの自由で開かれた国際秩序の下では、国境を越えて資本を自由に移動させ、利潤を最大化することが経営目標とされてきましたが、近年の不透明な国際秩序の下では、地政学リスクを考慮し、長期的な視野から企業の存続と成長を図ることが求められるようになってきたということです。

(2)中小企業への影響

経済安全保障上のリスクは、中小企業にとっても他人事ではありません。

中小企業庁が令和6年(2024年)に公表した「今後の中小企業経営への提言及び中小企業政策の方向性」でも、経済安全保障の観点から中小企業等が有する重要情報・技術流出を防止する対策を強化すべきことが指摘されています。

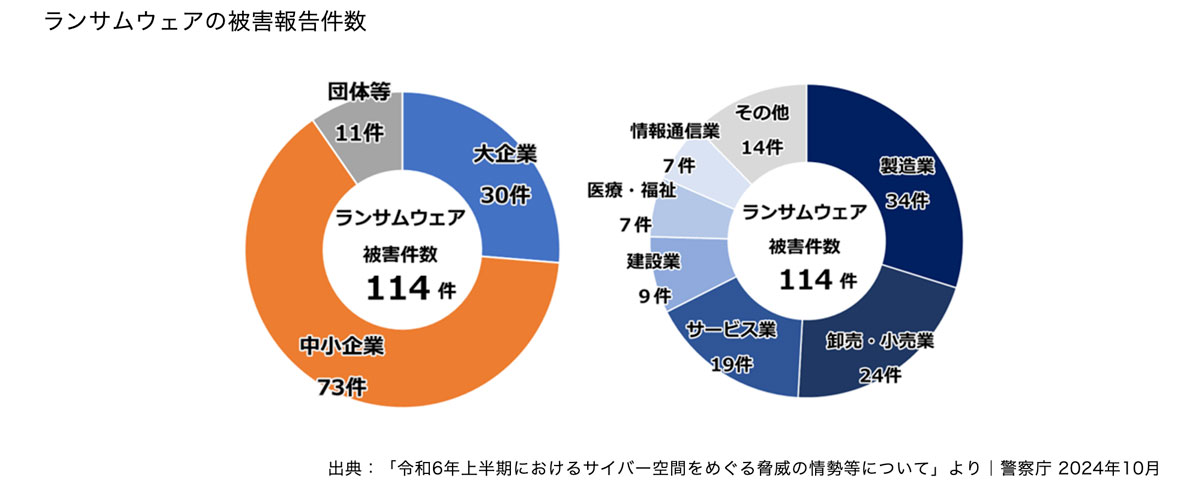

例えば、ランサムウェア(情報システムから情報を盗み出したり勝手に暗号化したりするウイルス。犯行グループから身代金の支払いを要求される。)の被害状況を見ると、その過半は中小企業であり、しかも業種は多岐にわたっています。

2.中小企業が直面するリスク

経済安全保障のリスクを場面別に整理してみましょう。

(1)投資の局面

経営者にとってM&Aや増資による資本強化は大きな経営判断です。このところM&Aに伴うトラブルが増えていますが(中小M&Aガイドラインの第3次改訂を参照 *1)、さらに経済安全保障の観点からは、外国からの投資によって技術情報等が海外に流出するというリスクがあります。外為法に基づく投資規制が行われている業種もあります。

(2)製造販売の局面

サプライチェーンの途絶や軍事転用可能品の輸出などがリスクになります。安全保障の観点による輸出管理は外為法に基づいて行なわれており、大別するとリスト規制とキャッチオール規制があります(*2)。いずれも高度に専門技術的な分野ですが、海外当局の規制を含めて改正されることも多いので、しっかりフォローする必要があります。

自社では海外展開していない企業であっても、例えば取引先企業が海外展開をしている場合には、経済安全保障上の対処不足を理由に既存のサプライチェーンから外されてしまうようなことがあっては大変です。

また近年は、特定の外国が一方的かつ恣意的な経済措置を講じるようなこともあり(経済的威圧、エコノミック・ステイトクラフトなどと呼ばれます)、事業内容によっては心構えが求められます。

(3)研究開発の局面

中小企業にとっても研究開発はイノベーションの源泉ですが、高度な研究体制を有し、あるいは知的財産を活用している中小企業を、国内外のライバルや他国の政府が虎視眈々と狙っていることは周知の通りです。

(4)サイバー空間と営業秘密の保護

情報漏洩のリスクにはさまざまな類型があります。インテリジェンス(*3)の理論によれば、情報収集の手法としてオシント(OSINT:公開情報からの情報収集)、ヒューミント(HUMINT:人間からの情報収集)、シギント(SIGINT:通信からの情報収集)などが区別されますが、このうち企業経営の観点からは、産業スパイ、研究員や退職者からの漏洩(ヒューミント)と、サイバー空間での漏洩(シギント)の被害事例が多いところです。

(*3) インテリジェンス……意思決定に利用できる確度の高い情報を分析して得られる知見、あるいはそれを得るための活動や組織のことをいう。

平時から人事管理や情報セキュリティ対策に万全を期するとともに、いざ実際に情報漏洩が発生したら、所管省庁や捜査当局(警察)と適切な意思疎通を図る必要が出てきます。個人情報の漏洩であれば個人情報保護委員会への報告義務があるなど、自社だけでは見落としがちな規制も多いので注意が必要です。

3.各社の実情に応じた対応

(1)大企業の体制との比較

これらのリスクに対応するため、国際的に展開している大企業では経済安全保障対策の専門部署を設けるなどの対応をしていますが、中小企業に同等の対策を要求することは現実的ではないでしょう。その一方で、経営者が誠実にリスクに向き合うことは会社法上の義務であり、会社の規模を言い訳にして逃げることはできません。

(2)対策の着眼点

一概には言えませんが、例えば、次の点があげられます。

- 経営企画

サプライチェーンの検証。M&A等に対する慎重な検討。社内研修。なお、サプライチェーンの検証につきましては、調達部門にも関与してもらうのがよいでしょう。 - 海外展開

工場立地や販路先の検討。取引先の多様化。輸出入規制の厳守。 - 人事労務

採用、配置等の慎重な検討。なお、近く施行される重要経済安保情報保護活用法(令和6年法27号)に基づくセキュリティクリアランスにも念のため留意してください。(*4) - 研究開発

共同研究の相手方や情報開示先の選別。秘密情報の管理体制の検証。

(3)具体的な取組方法

具体的には、最低限の対応として、BCP(事業継続計画)との連動を考えてみてはどうでしょうか。自然災害などのリスクと並んで、BCPの枠組みの中で経済安全保障のリスクも検討することになります。企業ガバナンスの観点からは、内部監査の対象事項に含めたり、時には取締役会の議題として議論することも考えられます。

(4)外部専門家の利用

外部専門家は業界横断的なノウハウや対処事例の情報を持っています。いまでは経済安全保障に特化した専門チームを擁する法律事務所やコンサルティング会社もあるので、必要に応じて相談してみるのも良いでしょう。

(5)無料情報源の活用

経済産業省をはじめとする関係省庁が無料の情報サイトや公開セミナーなどを提供しています。これらの施策も活用してください。

- 回答者

-

中小企業診断士・弁護士 大塚 尚

同じテーマの記事

- クーリングオフは、店頭で販売した使用済みの商品でも対象になるのでしょうか?

- 環境ISOを取得するには、どのような公的支援が受けられますか?

- ISO22000について教えてください。

- ISO14001について教えてください。

- 自社にとって有利な取引条件に改善するにはどうすればよいですか?

- 顧客からのクレーム対応時に気をつけなければいけないことは何ですか?

- 顧客情報の流出や従業員の不正などのリスクをマネジメントする方法を教えてください。

- リスクマネジメントの一つであるBCPについて教えてください。

- プライバシーマーク取得の効果は何ですか?

- リスク分析、評価をどのように進めればよいでしょうか。

- インフルエンザ・パンデミックやその対策について簡潔に教えてください。

- 社内の震災対応などの防災対策を見直すには、どのようにすればよいですか?

- BCP策定のメリットと留意点は何ですか?

- 防災対応のために会社が持っておくべき情報を教えてください。

- 情報資産の風水害への対応体制はどうすればよいでしょうか。

- 企業の社会的責任(CSR)について教えてください。

- 風水害に備えて、自社に合った対策の立て方を教えてください。

- 企業機密の漏洩を防ぐにはどうしたらよいですか?

- 改正民法における中小企業への影響はありますか?

- どのような情報が「個人情報」にあたりますか?

- 私の会社も「個人情報取扱事業者」に該当しますか?

- 民法改正によって変わる時効の規定を教えてください。

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策について知りたい。

- プラスチック製買物袋有料化について、どのように対応したらよいでしょうか。

- 新型コロナウイルスの感染症の影響による事業継続について何を準備すればよいか教えてほしい。

- 新型コロナウイルス感染症の第2波や自然災害に備えるための計画があると聞きましたが、どういったものなのでしょうか?

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進について、どのように対応していけばいいでしょうか。

- 内部監査をオンラインで実施する際の注意点を教えて下さい

- HACCP対応のための支援制度はありますか?

- JFSM(Japan Food Safety Management Association)とは何のことですか?

- 食品製造業向けの有効なクレーム対応方法はありますか?

- 米国への日本酒輸出のために対応すべき、FSMAについて教えてください。

- 食中毒の原因や種類、予防方法について教えてください

- 飲食店での産業廃棄物処理の留意点について教えてください。

- SQF取得にあたり、そもそもの所から教えてください。

- 食品リサイクル法について教えてください。

- 食品製造業がHACCPへ取り組むにあたって考慮すべき点を教えてください。

- 喫茶店の開業を予定しています。営業にあたり必要となる許認可制度が変更になったと聞きましたが、どうしたら良いでしょうか?

- 総合衛生管理製造過程承認制度の留意点を教えてください。

- 食品工場内の設備に組み込むハンドラーやコンベヤなどの搬送設備についてHACCP対応が要求されています。 RoHS指令およびREACH規則を遵守していることでHACCP対応しているといえるでしょうか。

- 飲食店のHACCP対応は何から始めたら良いですか?

- 健康経営とは何ですか?どのように始めたらよいですか?またどのような効果がありますか?

- 中小企業にもセキュリティ対策は必要なのでしょうか?

- IT化とDXの違いを、中小企業がDXに取り組む際のポイントと併せて教えてください

- どうすれば業務の属人化を防いで、技術・技能承継をスムーズに進めることができるでしょうか。

- なぜ今Pマークの取得が求められているのでしょうか?

- BCPの策定と運用のポイントを教えてください。

- 従業員のメンタルケアの方法や注意点などについて教えてください。

- 物価高騰に対して中小企業がどのように対応していったらよいか教えてください。

- 時代の変化を見通した就業規則の直し方を教えてください。

- サイバーセキュリティ対策を行うためのツールについて教えてください。

- 中小企業として経済安全保障にどのように取り組んでいったらよいのか教えてください。

- 従業員のコンプライアンス違反に対して経営陣が気をつけておくべきことと、効果的なコンプライアンス教育について教えてください。

- 会社や社員の不祥事が発生して自社のウェブサイトやSNSが炎上した場合、どのように対応すればよいでしょうか。

- インターネット上で根拠のない誹謗中傷を受けた際、どのように対応すればよいでしょうか。刑事告訴することは可能ですか。

- 自然災害の被害に遭った際に受けられる復興への支援には、どういうものがあるのでしょうか。

- 退職した従業員によって社内の人材が引き抜かれるなどのリスクに対して、会社はどのように対策しておけばよいでしょうか。

- 従業員はリモートワークの継続を希望しているものの、出社の方が成果を上げやすいという意見もあり、どのように判断すればよいでしょうか。