業種別開業ガイド

持ち帰り弁当店

2023年 7月 5日

トレンド

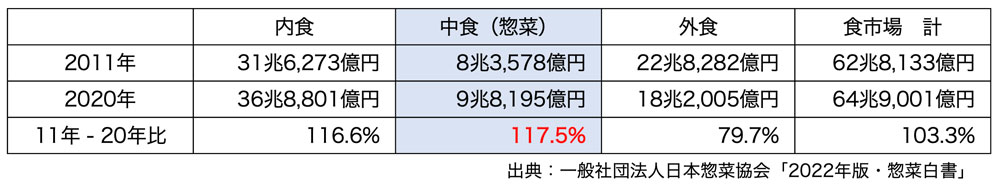

外食(がいしょく)と家庭内で調理して食べる内食(ないしょく)の中間に位置する中食(なかしょく)は、調理された惣菜や弁当などを持ち帰ったり宅配サービスを使って利用する形態を指す。中食には、街中やデパ地下などで展開する「惣菜・持ち帰り弁当店」のほかに、ビジネス向けや高齢者向けのニーズが根強い「宅配弁当サービス」、ピザや寿司・釜飯などのメニューに特化して提供する「宅配フードチェーン」がわれわれの日常生活に定着しており、さらに今回のコロナ禍で「宅配代行サービス」が急拡大した。

コロナ禍の影響が和らいだ2023年現在、外出自粛や営業制限といった緊急時の対応から、コロナ禍以前の生活習慣に戻る場面、在宅時間の増加や時短ニーズの拡大など、新しい生活様式が定着しつつある場面、そうした変化と共に中食業界も再編成されようとしている。

これから中小規模の「持ち帰り弁当店」を開業しようとする場合には、こうした社会情勢や業界内の棲み分けをしっかり意識して、展開エリアやターゲットごとに特長を打ち出していく必要がある。

人気を呼ぶメニューのポイント

(1)季節感のあるメニュー

年間通して消費者の生活に寄り添って食を提供する仕事だからこそ、四季折々の旬の材料を使ったメニューはリピート客を増やす方法としても有効だ。また季節ごとに、冷涼感を与えたり、体を暖めたりする調理方法も売れ行きを左右する。

(2)産地や栽培方法にこだわったメニュー

全国展開・多店舗展開ではなく、地域密着型で特長を打ち出すなら、地産地消の食材にこだわりたい。中でもブランド力のある地名を冠した和牛や地鶏、海産物はメニュー名としても宣伝効果がある。

(3)ヘルシー志向のメニュー

利用者層の拡大と共に、野菜たっぷりメニューや減塩メニューを求める声が増えている。カロリーや栄養成分を前面に打ち出したメニューや、栄養士が監修したメニューも人気がある。

(4)フレキシブルなメニュー

小分けした副菜を組み合わせて自分流のメニューを作るスタイルが人気だ。その日の空腹の程度や体調に合わせて、御飯の量を減らしたり、青物野菜を増やしたり、根菜を組み合わせたりと、食べたいものだけ購入することができる。

(5)お酒と相性のよいメニュー

コロナ禍の「家飲み」スタイルの流行と共に、ワインや日本酒と一緒に「持ち帰り弁当」を買って帰る消費者が増えている。一口サイズの惣菜や洋風おにぎりを詰め合わせた弁当が人気で、これまでの「一人で黙食する」弁当のスタイルから、イメージも変わりつつある。

近年の持ち帰り弁当店事情

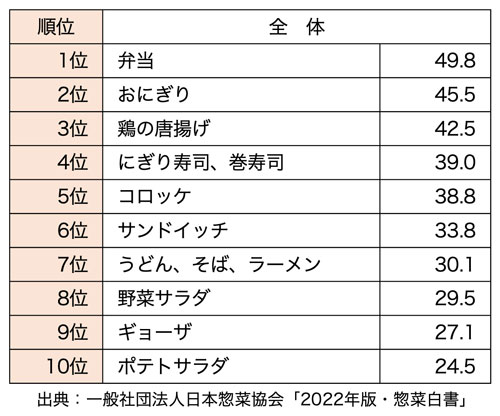

コロナ禍の影響で外食市場が落ち込む中、中食市場は成長傾向にあり、専門店、百貨店や食料品スーパーへの出店など業態にかかわらず売上を伸ばしている。中でも手軽に空腹を満たせる「弁当」や「おにぎり」は安定した人気を得ており、開業にあたってはそうした定番商品をベースに、その時々の人気惣菜(近年では鶏の唐揚げなど)を組み合わせて利用客のニーズに応えるべきだろう。

惣菜市場動向「食市場・推移(2011年-2020年)」

消費者動向「最近半年間での購入頻度・上位品目(各品目を半年間で3回以上購入した人の割合)」

百貨店・スーパーへの出店は強力な集客が期待できるものの、売れ行きに応じて安定した商品供給が必要となるため、相応の生産体制が必要となる。一方で、街中の店舗やキッチンカーなどを活用した小規模な開業であれば、商圏や営業時間を限定して「必要とする人に必要な食だけを届ける」業態で、固定客を獲得することができる。

例えば、地域社会に限らず都市部でも、高齢化や単身世帯の増加、既存商店街の衰退などにより、いわゆる「買い物難民」と呼ばれる層の増加が社会問題となっている。自ら買い物に出たり調理することが不自由な高齢者向けに、地域に根ざして食を支えるといった利便性を提供する開業は待ち望まれている。こうした生活者の課題をしっかり捉えて営業形態やメニュー開発に取り組むことが重要だ。

「持ち帰り弁当店」開業の人気理由と課題

人気理由

1. 社会状況の変化に応じた市場拡大が期待できる

- 共働き世帯の増加で時間短縮ニーズが増大

- 商店街の衰退や都市の過疎化で食品アクセス問題が課題に

2. 省スペースで開業できる

- 客席は不要で、売上も回転数に左右されない

- 家賃や光熱費、設備投資を抑えることができる

3. メニュー開発のオリジナリティでヒットを狙える

- 食材や調理方法のアイデア次第でファンを獲得できる

- 海外グルメを紹介するなど独自性を発揮できる

課題

- 百貨店やスーパーへの出店には安定供給のための体制が必要

- 利用客や商圏の特性をしっかり把握して持続的なメニュー開発が必要

- 食品衛生管理や接客面でのリスク管理に対して細心の留意が必要

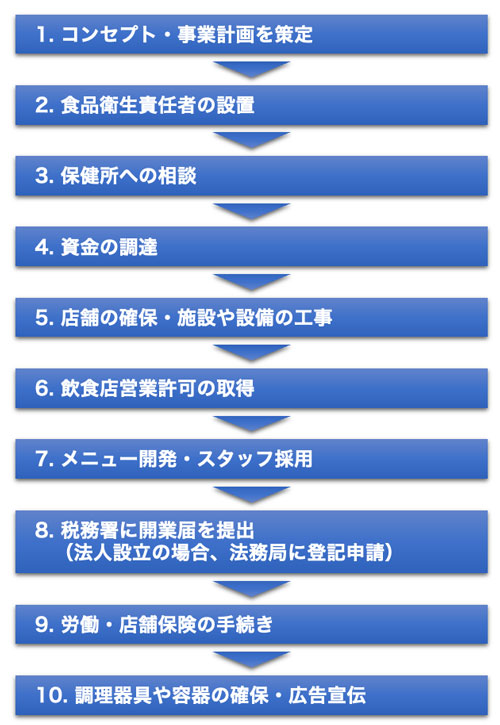

持ち帰り弁当店開業の10ステップ

「持ち帰り弁当店」の開業に必要な資格

まず、国家資格である「食品衛生責任者」を施設に1名以上配置しなければならない。「食品衛生責任者」は、安全な食品を提供するために衛生管理を行う担当者で、施設・設備の衛生管理、食品の取り扱いについての管理などを担う。食中毒による営業停止を避けるためにも、重要な資格となる。取得には、養成講習会に参加する必要があるが、現在ではeラーニングが用意されている都道府県もある。ただし、栄養士や調理師などは講習が免除され、保健所などへの申請のみでこれを取得できる。

また「飲食店営業許可」も必要だ。これも衛生管理のために知事が定めた製造施設・設備の基準に適合しなければならず、施設所在地を管轄する保健所で、基準を確認。その後、申請すると検査が行われ、営業許可書が発行される。ちなみに、惣菜などを他の施設に出荷・卸売する場合には「そうざい製造業」の許可、スイーツやデザートも扱う場合には「菓子製造業」の許可、キッチンカーを道路で営業するなら「道路使用許可」がそれぞれ必要となるので、業態に応じて対応が必要だ。

「持ち帰り弁当店」を開業するのに必須ではないが、惣菜などの食品の開発・製造・加工・流通・企画・販売に関して幅広い知識を得るために、一般社団法人日本惣菜協会が実施する「惣菜管理士」という資格試験がある。3級から1級まで各6科目の講習内容があり、所定の通信教育を受講した上で資格試験を受験し合格すると取得できる。

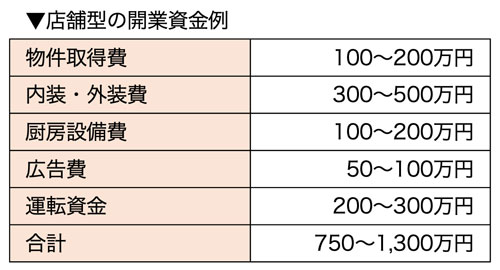

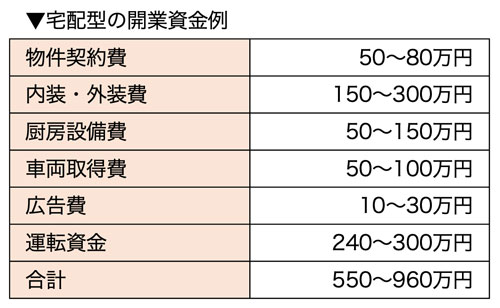

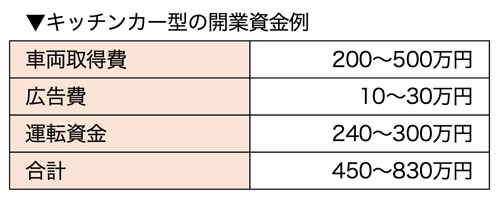

「持ち帰り弁当店」の開業資金例

「持ち帰り弁当店」の開業資金を、3つの業態ごとに例示してみよう。

1. 店舗型の場合

店頭で弁当を詰めて販売する業態で、チェーン店などに多くみられる。店舗の立地がその後の営業に大きな影響が与えることになるので、人通りや交通量などについてはぜひ開業前に調べておきたい。いわゆる「居抜き物件」を探したり、中古の業務用厨房機器を専門に扱うショップもあるので、うまく活用して開業資金を節約したい。個人経営の店舗であれば、内装・外装の一部をDIYで済ませることで個性を打ち出すなどアイデア次第だ。

2. 宅配型の場合

「宅配型」は、店舗を持たず、注文ごとに弁当をつくって配達するという業態だ。店舗を持たない分、費用を安く抑えることができる。その地域の顧客ニーズにマッチすれば、1回限りの注文ではなく、長期的に利用してもらえる可能性がある。

3. キッチンカー型

移動販売車でオフィス街の広場やイベント会場に赴き、その場で弁当をつくって販売するという業態。宅配型よりさらに初期費用を抑えられるが、顧客ニーズとマッチした販売スペースを確保できるかどうかが課題となる。

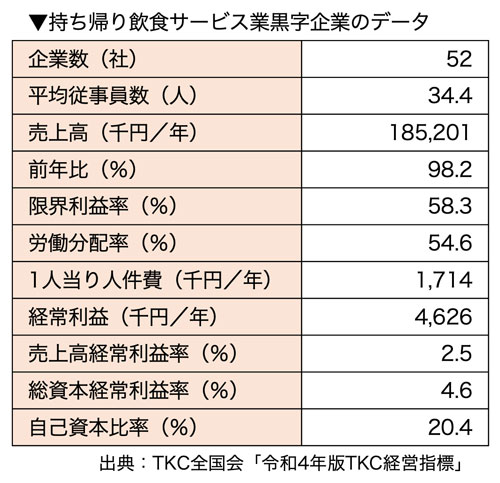

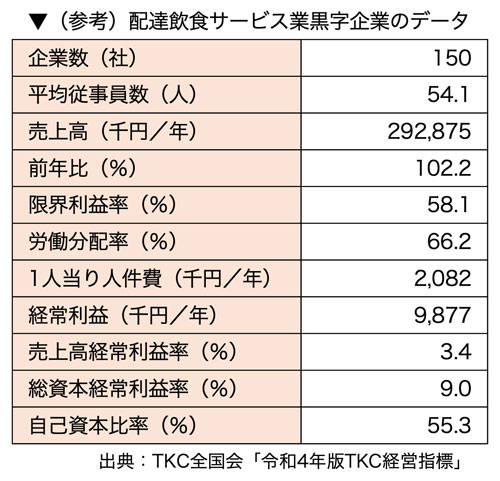

以下に持ち帰り飲食サービス業と配達飲食サービス業の黒字企業の営業データを参考として示す。複数店舗展開をしている事業者も多く、その全体の合計数値となっている。

開業資金の数値は、出店状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討する際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)