未来航路

伝統の越前和紙の技術が作り出す サステナブルな社会【山伝製紙株式会社(福井県越前市)】

2025年 9月 29日

福井県の伝統産業である越前和紙は1500年の歴史を持つ。山伝製紙株式会社は明治初期から越前市で和紙製造を手掛けてきた。手すきの手法を機械化した「機械すき」で越前和紙を製造し、「ひっかけ」と呼ばれる伝統技法を得意とする。機械すきでその技を守り続ける産地唯一の会社だ。伝統を守りながら時代の流れに合わせ、新たな技術を積極的に活用し、廃棄木材や食品残さを活用したサステナブルな和紙づくりにも取り組んでいる。

機械すきで伝統の美術小間紙を製造

「紙というのは捨てられるものでもあるが、人によっては大切なもので価値のあるものになる。当社は価値を求めている人たちに向けて紙を作っている会社。価値を分かってもらえる人をいかに増やすか。少しでも増やしていければいいと思っている」。山伝製紙社長の山口真史氏はこう語った。

山伝製紙が手掛けるのは、越前和紙を代表する「美術小間紙」と呼ばれる美しい装飾を凝らした和紙だ。ひっかけやすき合わせ、すき込みといった越前和紙の伝統技法を用いて和紙に模様を施す。戦前は手すきで製造していたが、高度成長期の1963年(昭和38年)に現在の事業の柱となる「機械すき」に移行した。紙そのものの製造だけでなく、表面加工の設備なども備えており、製品の企画から製品化まで自社で一貫対応できるところが強みとなっている。

機械すきの和紙は、越前和紙ならではの高級な質感は変わらず、そのうえで製品の品質の均一化・量産化ができる。このため、製造した和紙は、和菓子などの包装紙や日本酒・焼酎などの酒類のラベルに使われている。また、著名な神社のおみくじやお守りにも採用されているほか、高級ホテルなどからは「壁紙に使いたい」という注文も受けるそうだ。

山口氏は2024年に父から経営を引き継いだ。海外志向が強く、学生時代、貿易関係の会社の内定を受けていたそうだ。当時は家を継ぐ考えはなかったそうだが、父の説得を受け、家業に入る決心をした。家業に入る前に1年間、アメリカに留学。学校に通いながら、現地の取引先との橋渡し役を担った。家業に入ったのは2012年。「学校の合間に取引先に顔を出して、壁紙のデザインの勉強をさせてもらった。継ぎたくさせるような父の戦略にうまく乗っかってしまったかもしれない」と笑顔をみせた。

3Dプリンターで新たな金型の製作に挑戦

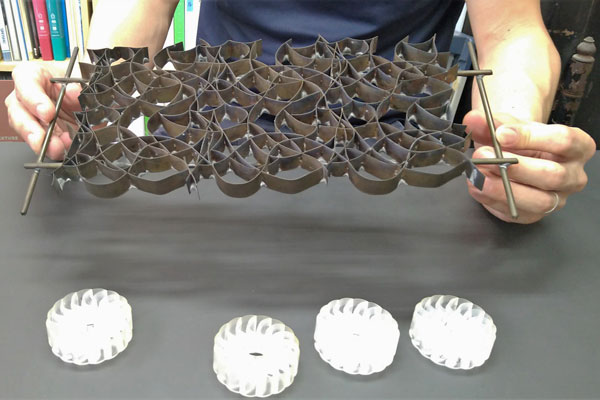

山伝製紙が得意とする「ひっかけ」という技法は、デザインされた真ちゅう製の金型に紙の繊維をひっかけたものを地紙とすき合わせて模様を施す。戦後編み出された越前和紙固有の技法だ。だが、山口氏が家業に入ったころには金型を製作する職人がいなくなっていた。産地では、機械すきを手掛ける製紙会社のほとんどが「ひっかけ」から撤退。山伝製紙だけがその技法を残している。

「『ひっかけ』に特化した機械をずっと使い続けている。そのおかげで取引が続いているお客様もいる。お客様がいる限りは作り続けたい」。これまで使ってきた金型を自分たちで修復しながら伝統の技を守り続けている。

「新しいデザインの和紙を作ってほしいというニーズがあるのだが、それに対応できないところが困りどころ」と山口氏。「伝統工芸と人気キャラクターとのコラボというのが流行した時期があり、『ひっかけ技法でデザインしたい』といった提案も受けたこともあった。しかし、新しい金型が作れず、断らざるを得なかった」と残念そうに語った。

新たな金型の製作は、山伝製紙の大きなテーマだ。その中で、大きな期待をかけているのが3Dプリンターの活用だ。協力を申し出る事業者が現れ、実用化に向けた試作を進めている。

3Dプリンターでは、真ちゅうの金型をプラスチック素材で再現する。試作を重ねているが、できあがる型に厚みがあり、真ちゅうのような繊細さが出せないのだという。「紙の繊維は3ミリほど。金型の厚みが3ミリ以下でないと繊維がすべってしまい、うまく乗らない。ただ、3Dプリンターの技術も進歩している。いつか技術が追い付いてくれる」と、実用化に向けたチャレンジを続けている。

環境にやさしい和紙づくりに取り組む

一方、山口氏は新たな越前和紙の可能性の探究にも精力を注いでいる。

中小機構が運営するビジネスマッチングサイト「J-GoodTech(ジェグテック)」を通じて、大手食品メーカーから受注したビジネスでは、メーカーの工場から出る食品残さを使った和紙づくりに挑戦した。

これまで茶がらなどを利用した和紙をすいたことはあったが、依頼された素材はウコンの搾りかす。初めての素材だった。素材が持つ特有の色素の色も生かそうと何度も試行錯誤を重ね、1年半かけて特製の和紙を完成させた。製造した和紙は、食品メーカーが名刺や封筒に利用して、SDGsの活動に役立てている。

2023年には、環境にやさしい、サステナブルな和紙づくりをさらに進化させる。廃棄木材や建築材、間伐材などを再利用した「オフカットパルプ」を使用した和紙の製造に取り組んでいる。

廃棄される木材を専門の業者に依頼してパルプ化し、そのパルプを使って和紙をつくる事業だ。その第一号となったのは愛知県設楽町にオープンした古民家を利用したカフェ・バーでの取り組みで、古民家を改修する際に排出された、柱などの木材を活用したオフカットパルプから和紙を製造した。

「木材の中にくぎなどが入っていると、パルプにするのが大変。金属探知機を使って異物が入っていないかを調べたうえで、パルプ業者に引き渡した。時間も費用もかかるが、そこに意味があると思ってやっている」と山口氏。カフェ・バーでは、古民家から生まれた紙を店のメニューなどに利用しているそうだ。

山口氏によると、和紙は洋紙と違い、リサイクルが難しい素材なのだそうだ。和紙によっては装飾に金や銀、糸などの紙以外の素材を混ぜることがあり、リサイクルには適さない。「『本当に循環できる紙とは何か』と考え、廃棄木材に行き着いた」という。

食品残さなどの未利用素材を活用した場合でも、強度や形を維持するため「紙」の素材が必要で、廃棄素材の含有率は10%ほどが一般的。最大でも含有率は25%が限界だという。一方で、紙の原料であるパルプを廃棄木材に置き換えれば、含有率を80%まで高めることができる。地球環境にやさしい、“究極”ともいえるサステナブルな和紙だ。山口氏の取り組みに賛同する動きは少しずつ広がっており、環境意識の高いある飲食店や神社などからも依頼や相談が来ているそうだ。

「大屋根リングを和紙に」 新たなレガシーの残し方提案

「SDGsの取り組みは別に新しい技術を使っているわけではなく、昔から伝わってきたものを現在の時代の流れの中で使っているだけ」と山口氏はさらりと語る。和紙の装飾では紙の中に昔から金箔などを混ぜていた。こうした技術を、食品残さなどの未利用品を混ぜたサステナブルな紙づくりに役立てている。また、機械すきの和紙には一般的に使われるパルプを利用している。越前和紙の技や精神を守りながら、時代のニーズに対応するチャレンジ精神が事業の原点になっている。

10月3日から中小機構が大阪・関西万博で開催する体験型展示「未来航路-20××年を目指す中小企業の挑戦の旅-」に出展する山伝製紙。山口氏は「紙に対する価値観が多様化する中、展示を通じて、和紙の伝統や進化、紙の価値を再認識してもらえるような取り組みをしたい」と語る。

未来航路への出展に加えて、山口氏は万博へのもう一つの思いを打ち明けた。

「万博が終わったら、あの大屋根リングを和紙にしたい。釘が使われていないのでとても作りやすい」

紙はいろいろな形に姿を変える。名刺や封筒などのふだん使いだけでなく、障子や壁紙などは何十年も残せるものもある。実現するかどうかは現時点では分からないが、大阪・関西万博のレガシーの残し方としては非常に斬新で面白く、興味深い提案だ。

企業データ

- 企業名

- 山伝製紙株式会社

- Webサイト

- 設立

- 1964年9月

- 資本金

- 1000万円

- 従業員数

- 18人

- 代表者

- 山口真史 氏

- 所在地

- 福井県越前市南小山町13-23

- 事業内容

- 機械すき和紙、機能紙の企画・製造

関連特集

-

2025年05月12日

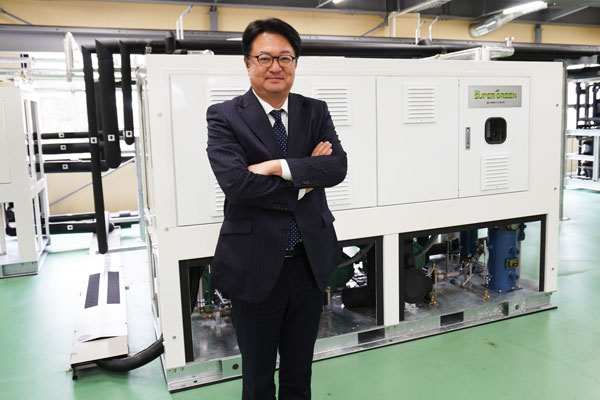

2025年05月12日CO2冷凍機で地球温暖化に挑む【日本熱源システム株式会社(東京都新宿区)】

GXの旗手たち -

2025年01月20日

2025年01月20日精錬・鋳造の技術で「循環型ものづくり」を目指す24代目【株式会社金森合金(石川県金沢市)】

SDGs達成に向けて -

2024年12月23日

2024年12月23日周産期遠隔医療システムでお母さんと赤ちゃんを守る【メロディ・インターナショナル株式会社(香川県高松市)】

あすのユニコーンたち -

2024年11月25日

2024年11月25日“森羅万象をデジタル化”で建造物や万博会場を未来へ残す「クモノスコーポレーション株式会社」

Be a Great Small -

2024年05月23日

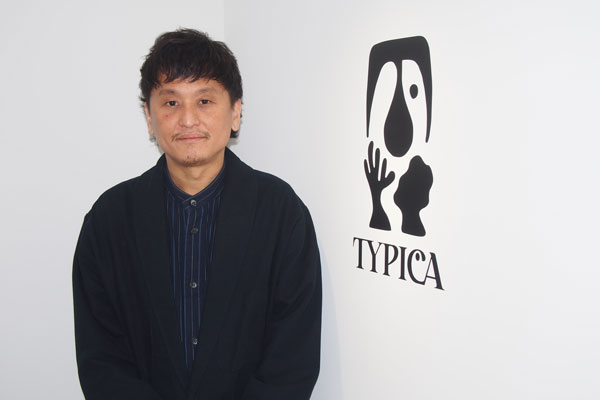

2024年05月23日コーヒーの直取引で世界の生産者に安定した利潤を【TYPICA Holdings株式会社(大阪市中央区)】

あすのユニコーンたち -

2023年06月12日

2023年06月12日水推進機で宇宙の環境を守りながら開発を実現「株式会社Pale Blue」

社会課題を解決する -

2023年04月17日

2023年04月17日小型人工衛星を開発・製造 日本の宇宙ビジネスの牽引役「株式会社アクセルスペース」

社会課題を解決する