未来航路

砂漠でも育つトマト栽培技術「アイメック」で世界の食料問題に挑む【メビオール株式会社(神奈川県平塚市)】

2025年 9月 8日

世界の人口は2060年に100億人(現在は約82億人)に達すると予測されている。食料供給の拡大が急務だが、気候変動が引き起こす気温の上昇や異常気象は、世界の農業生産に深刻な影響を及ぼしている。水不足、高温障害、土壌劣化など、既存の農業技術では追いつかない危機が押し寄せる。メビオール株式会社が開発したハイドロゲルフィルムを用いた新農法「アイメック」は、水と肥料の使用量を大幅に減らしながら、甘くておいしいトマトを栽培することができる。既に国内だけでなく、中東やアフリカ、インドなど多くの国で栽培が始まっている。同社の吉岡浩社長は、「大阪・関西万博で国内外の多くの人たちにこの技術を知ってもらい、世界の食料問題にも意識を向けてもらいたい」と意気込んでいる。

土を使わない農法「アイメック」

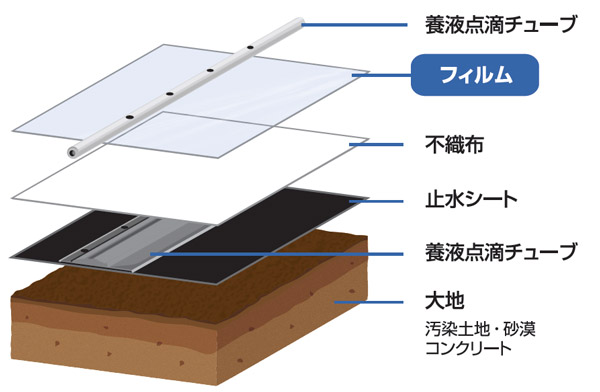

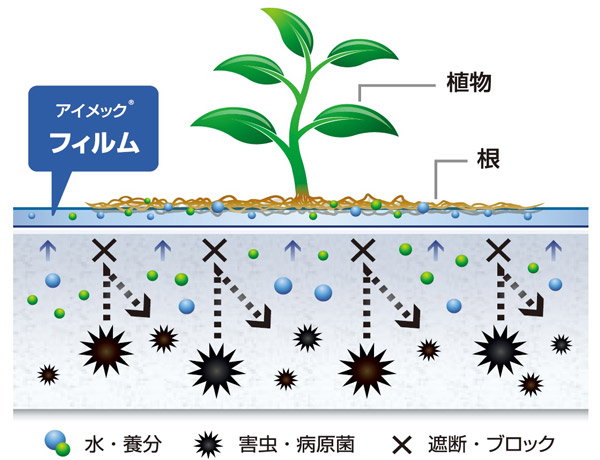

同社が開発したトマト栽培の新農法である「アイメック」は、給液装置とフィルムや不織布、止水シート、潅水(かんすい)チューブで構成する栽培ベッドを使って行う。この一式があれば、砂漠やコンクリートのような通常なら農業に適さないような過酷な環境でも栽培が可能だ。技術の肝は、フィルムにある。高分子材料のハイドロゲルが使われている。ハイドロゲルは紙おむつやコンタクトレンズの材料などにも採用されているもので、保水力が高く水分を含んだ状態でハイドロゲルをしぼっても簡単には水分は外に出ない。しかも、アイメックに使われているハイドロゲルは生分解性であるため、環境にもやさしいという特性もある。

同社はこのハイドロゲルに水と肥料を含ませてフィルム状にしている。植物をこのフィルムの上で栽培すると、植物は水分や肥料を吸収しようと根をはわせるように伸ばす。ただ、ハイドロゲル中にある水分や肥料は簡単には吸い出すことができない。そこで植物は、体内に糖やアミノ酸を作ってその濃度を高め、浸透圧によって吸収しようとする。これが甘さやおいしさを生み出すことになる。吉岡社長は「植物をあえて厳しい状況に置いて、自らの力で糖やアミノ酸を生み出して、水が吸えるようにするというスパルタ式の栽培法」と説明する。

トマト栽培でアイメックと通常の水耕栽培を比較すると、糖は1.8倍、グルタミン酸は2倍、アミノ酸の一種であるGABAは5倍という有意な差を示す結果となった。食べてみると甘さが際立つため、この農法で栽培したトマトは、フルーツトマトとして果物売り場で販売するスーパーもあるそうだ。価格も水耕栽培トマトより高く設定でき、栽培農家にとって収益をあげやすいという。

医療から始まったハイドロゲルを農業に転用

このハイドロゲルの開発は、当初、医療用途から始まった。アイメックで使うハイドロゲルを開発し同社を創業した森有一氏(現名誉会長)は、大手化学繊維メーカーで長年高分子化学の研究に従事していた。ハイドロゲルを人工臓器などの医療分野に応用することを目指していた。ところが、森氏が開発したハイドロゲルによる人工血管を実用化する段階になって、会社から待ったがかかった。万が一の医療事故を恐れたのだ。

森氏は「それなら別のところで実現させよう」と退職し、大手医療機器メーカーに転職した。何度か転職をした後に、森氏は自ら起業することを決意し、現在の社長である吉岡浩氏ら創業メンバー3人でメビオールの前身であるベンチャー企業を立ち上げた。国家プロジェクトに選定され、出資者も現れるなど滑り出しはよかったものの、医療用途の展開はスムーズには進まなかった。調達した資金も底をつきかけていた。そこで、農業用途への転換に舵を切った。この選択が同社を救うことになる。

新規就農者が採用

同社が提供するアイメック農法は、フィルムや給液システムがあれば、どんな環境でも栽培ができ、水不足や病原菌の心配もいらない。今までの農業の常識を覆す技術は大きな注目を集めた。特にトマト栽培に適していることが分かると、新規就農者がアイメック農法を相次いで採用した。吉岡社長は「当社のシステムは根も深くないし、与える水の量も少ない。しかも密植栽培ができる。これらはずっとトマト栽培をしていた農家の方には理解されなかった。一方、新たに農業に挑戦したいと考える人たちからは、『こんなに手軽に作れるのか』と歓迎された」と振り返る。

トマト栽培は連作障害が起こりやすいなど、高糖度トマトの栽培には10年以上の経験が必要と言われていたが、アイメック農法は、土づくりや水やりの難しい技術を習得する必要がなく、子育てをしているような若い世代でも栽培に挑戦できる。また、東日本大震災の津波被害を受けた陸前高田市においてもアイメック農法が導入された。塩害被害を受けた農地でも、アイメック農法ならトマト栽培が可能なことが立証されたからだ。

国内でアイメック農法を導入する農場は北海道から沖縄まで累計で約160拠点、生産量は4000トンとなっている。民間団体が主催するミニトマトのおいしさを競う選手権において、2022年は入賞した22品目中の10品目、2025年は24品目中の13品目がアイメック農法によるミニトマトだったという。おいしさが評価され、小売市場での売値も高くすることができている。

120か国で特許出願 海外に普及

同社はファブレス企業で、ハイドロゲルによるフィルムやシステム全体は、外部に製造を委託している。事業収入の大半は特許をベースとしたロイヤリティー収入が占める。それだけに、フィルムの特許、システムとしての特許、栽培方法としての特許など、幅広い分野で特許を網羅することで、模倣する者の参入を防いでいる。収益モデルは、アイメック農法を導入した際のイニシャル収入と、1年ごとに交換するフィルム提供から得られるロイヤリティー収入となる。

特許は127か国に出願し、120か国で成立している。アイメック農法は海外の過酷な環境でこそ求められる技術であり、それを踏まえて特許戦略もグローバルに対応している。実際、中国でアイメック農法の類似品が現れたことがあったが、ジェトロや特許庁の模倣品対策支援を得て、取り締まりを現地で働きかけ、差し止めるといったことも行ったことがあるという。グローバル展開を実行する段階で、特許がいかに重要になるかを示している例だ。

アイメックは、国連の開発途上国への海外投資や環境技術を中心として技術移転を支援する、国際連合工業開発機関(UNIDO)のサステナブル技術普及プラットフォーム「STePP」に登録され、世界の食料問題に資する技術として認知されつつある。これまでに、アラブ首長国連邦(UAE)の砂漠地帯での農業実証を行い、水資源が限られる中でトマト栽培に成功したことや、 中国・上海近郊で土壌汚染対策として導入され、都市化による土壌・水質汚染の懸念がある地域で、安全な農業技術として採用されたことなど、世界の農業生産に課題を抱える地域で高い評価を得ている。

これらの取り組みから、2019年には、イタリアで開催された国際的な技術コンテスト「EXCO2019」において、「革新的なアイデアと技術」として最高賞を受賞した。インドでも、UNIDOが作成した職業訓練プログラムを活用して、地元の大学にアイメック農法の技術移転を行い、トマト栽培を行う取り組みも始まっている。

ウクライナの復興に協力

同社はロシアによる侵攻で国土に大きな被害を受けたウクライナの復興にも協力している。日本政府のウクライナ支援のための拠出金を活用し、UNIDO経由でウクライナの農業省と連携協定を締結した。現地の農業法人と組んでキーウでアイメック農法によるトマト栽培に取り組んでいる。ウクライナは農業大国だが、ロシアによる攻撃でダムが破壊され、爆発物で土壌汚染も進んでいる。吉岡社長は「ウクライナでもトマト栽培は行われていたが、南部の農業地帯は大きな被害を受けてしまった。アイメック農法で小規模な農家でも、もうかる農業ができるようになる。復興に協力していきたい」と言い、これまで3回ウクライナを訪問し、指導している。今後はより栽培規模を拡大させる計画だという。

万博で世界にアピール

第9回アフリカ開発会議(TICAD9)の関連イベントとして8月20日から横浜で開催された、日本とアフリカをビジネス・投資・イノベーションでつなぐ展示会「TICAD Business Expo & Conference」(主催:日本貿易振興機構(ジェトロ))に同社は出展した。会場にはアフリカ諸国の政府関係者が多数訪れている。砂漠でも栽培が可能な同社のアイメック農法への関心は高く、吉岡社長の説明に興味深く聴き入る姿が見られた。

同社は中小機構が大阪・関西万博で開催する体験型展示「未来航路」に参加する。トマト栽培の模型やフィルムの実物展示などを行う予定だ。吉岡社長は「アイメック農法について多くの人に知ってもらうとともに、世界で食料問題が深刻になっていることも知ってもらいたい」と期待している。砂漠や紛争地帯など、より過酷な場所で食料を育て、そこで暮らす人々の命を支える。同社の挑戦はこれからも続く。

企業データ

- 企業名

- メビオール株式会社

- Webサイト

- 設立

- 1995年9月

- 資本金

- 94,000,000円

- 従業員数

- 10人

- 代表者

- 吉岡浩 氏

- 所在地

- 神奈川県平塚市中原1-25-8

- 事業内容

- フィルム農法アイメックシステムの提供、可逆性ハイドロゲルメビオールジェルの提供

関連特集

-

2025年05月12日

2025年05月12日CO2冷凍機で地球温暖化に挑む【日本熱源システム株式会社(東京都新宿区)】

GXの旗手たち -

2025年01月20日

2025年01月20日精錬・鋳造の技術で「循環型ものづくり」を目指す24代目【株式会社金森合金(石川県金沢市)】

SDGs達成に向けて -

2024年12月23日

2024年12月23日周産期遠隔医療システムでお母さんと赤ちゃんを守る【メロディ・インターナショナル株式会社(香川県高松市)】

あすのユニコーンたち -

2024年11月25日

2024年11月25日“森羅万象をデジタル化”で建造物や万博会場を未来へ残す「クモノスコーポレーション株式会社」

Be a Great Small -

2024年05月23日

2024年05月23日コーヒーの直取引で世界の生産者に安定した利潤を【TYPICA Holdings株式会社(大阪市中央区)】

あすのユニコーンたち -

2023年06月12日

2023年06月12日水推進機で宇宙の環境を守りながら開発を実現「株式会社Pale Blue」

社会課題を解決する -

2023年04月17日

2023年04月17日小型人工衛星を開発・製造 日本の宇宙ビジネスの牽引役「株式会社アクセルスペース」

社会課題を解決する