よくわかる容器包装リサイクル法の基本

第2回 再商品化の義務がある容器包装

わが国は、食品の大量生産・大量消費によって大きく発展してきましたが、その一方で廃棄物が増え続け、それによる環境への影響は大きな社会問題となっています。実に私たちは1人・1日・1kg程度のごみを家庭から排出しており、その約6割(容積比)が容器包装系の廃棄物です。

この容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するため、平成7年に「容器包装リサイクル法」が制定され、平成9年4月に一部施行、平成12年4月から完全施行されました。また、事業者、自治体、消費者相互の連携を図り、より一層の3R(リサイクル、リユース、リデュース)を推進させるため、平成18年6月に一部改正されました。

そこで「よくわかる 容器包装リサイクル法の基本」では、廃棄される容器包装について事業者がすべき再商品化の基本について4回にわたりわかりやすく説明します。

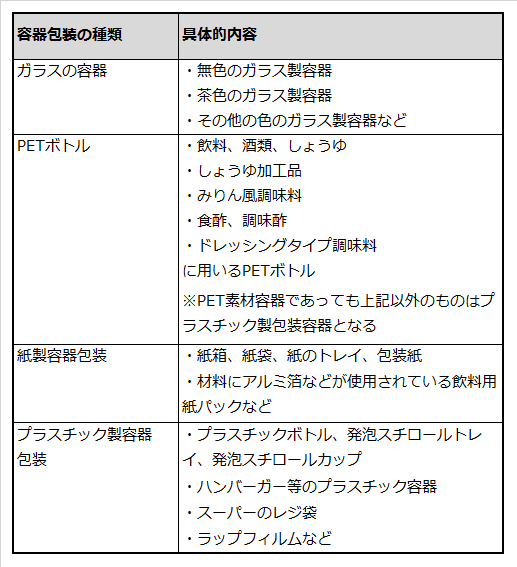

再商品化義務のある容器包装は大きく以下の4つに分類されます。

<再商品化義務のある容器包装>

- ※防湿設計を行うためには対象とする食品を温度・湿度を特定の条件下で経時変化を調査することが基本となりますが、多くの時間を要するため、専門性のある包材業者に相談して最適な材質の包材を求めることも効率的かと思われます。

- ※業務用に販売され、事業所等から排出されるものは法律の対象外となります

再商品化義務のない容器包装

スチール缶、アルミ缶、牛乳等の紙パック、段ボールは、回収業者に引き取られ再商品化されるルートがすでに確立されているので事業の再商品化義務はありません。市場価値が高いものは法律で義務付けなくともリサイクルされます。

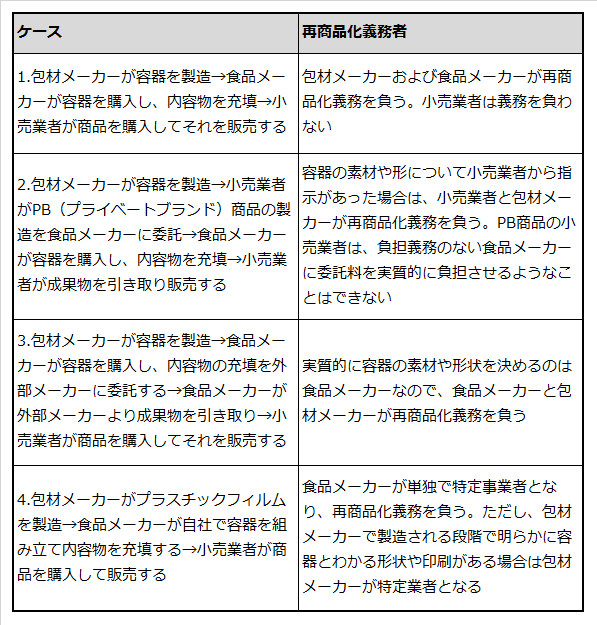

再商品化義務は誰が負うか?

容器・包材メーカーが容器を製造し、食品メーカー等が内容物を充填し、小売業者が商品を販売するという流れが一般的ですが、そのような中でもさまざまなケースが考えられます。それぞれのケースで誰が再商品化義務を負うのかを考えてみます。

- ※「容器を製造する会社」と「利用する容器の素材や形を決めて指示する会社」に再商品化義務が発生することとなります。このポイントを押さえましょう

(高橋順一 コンサルティング・オフィス高橋 代表/中小企業診断士)