業種別開業ガイド

旅館

2025年 4月 16日

トレンド

旅館業とは、ホテルや旅館、簡易宿所など、宿泊を主なサービスとして提供する事業を指し、日本では「旅館業法」という法律によって規制されている。ここでは、旅館業のうち「日本の伝統的な和式構造や設備を持つ宿泊施設」を旅館と称し、その開業に向けたガイドをお届けする。

一般的に、旅館が提供する主なサービスには次のようなものがある。

- 宿泊サービス:和室を基本とした客室の提供。畳敷き、布団、座卓、障子など日本らしい設備を整えたもの。特別室や露天風呂付き客室など、高級志向の客室もある。

- 食事サービス:夕食と朝食が付く「1泊2食」のプランが主流。地元の食材を使用した日本料理が中心。提供方法は、部屋食、個室の食事処、大広間など。

- 入浴サービス:温泉や大浴場、家族やカップル向けの貸し切り風呂など。アメニティの提供も行う。

- 館内サービス:ロビーでのウェルカムサービス、エステやマッサージなどのリラクゼーションサービス、娯楽施設など。

- 接客・おもてなし:客室や食事を準備する仲居サービスなど。

- 地域体験の提供:観光案内、地域文化体験の案内など。

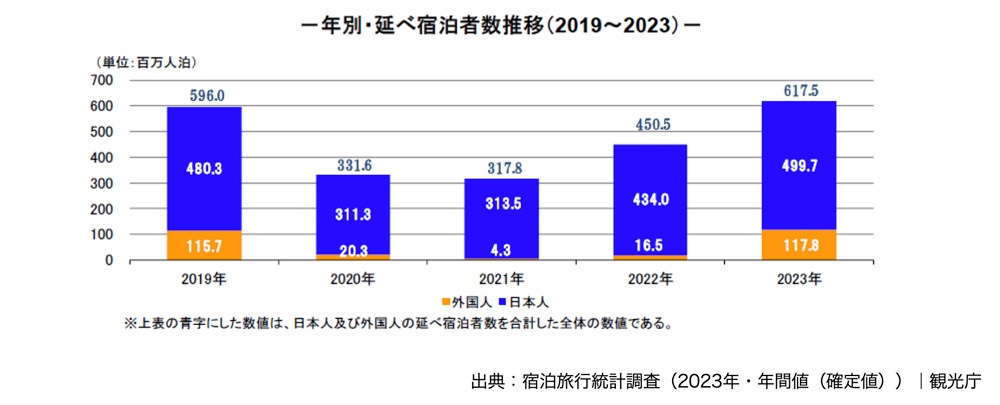

近年の旅館業の動向を、観光庁が実施している宿泊旅行統計調査から見てみる。まず、2023年の全宿泊施設における延べ宿泊者数は6億1,747万人泊だった。前年比+37.1%と大きく伸び、新型コロナ禍に突入する前の2019年の水準を上回った。うち日本人延べ宿泊者数は4億9,972万人泊(前年比+15.2%)、外国人延べ宿泊者数は1億1,775万人泊(同+713.9%)となり、外国人の増加が大きく寄与していることが分かる。

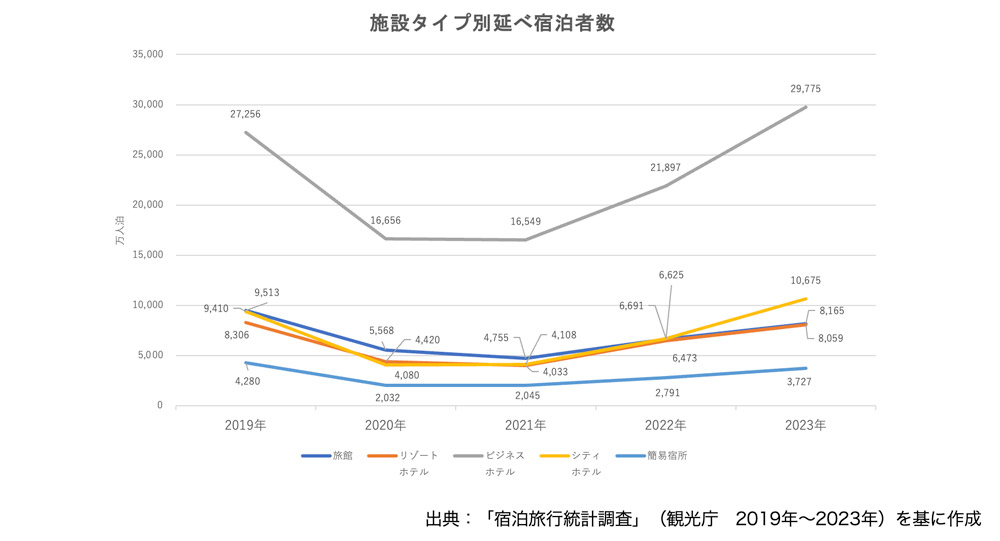

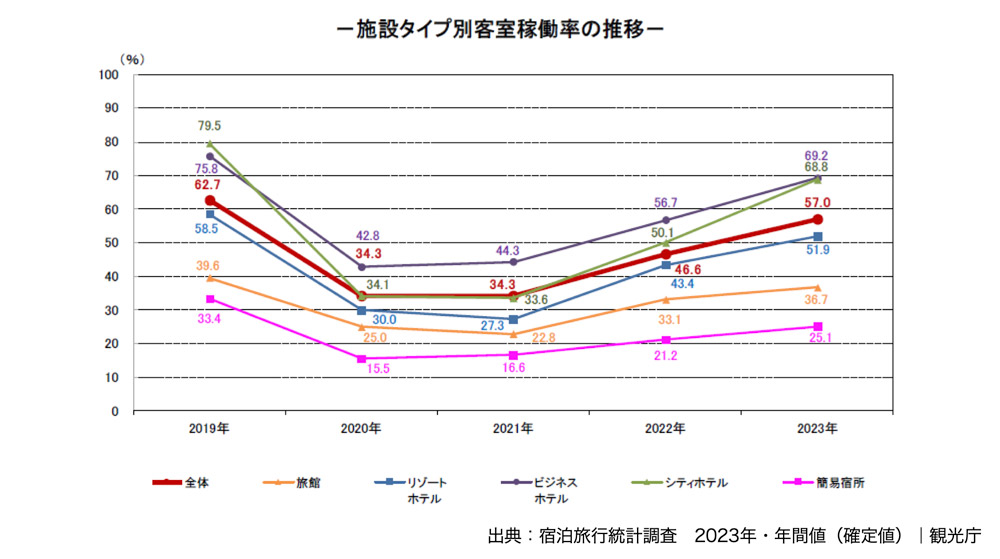

では、近年の宿泊者はどの施設を多く利用しているのだろうか。延べ宿泊者数を施設タイプ別に見ると、ビジネスホテルがコロナ禍の低迷から回復して伸長し、それにシティホテルが続く。一方で、旅館はそれほど顕著な回復が見られていない。この傾向は客室稼働率にも表れており、ビジネスホテルやシティホテルが70%近い稼働率であるのに対して、旅館は36.7%にとどまっている。延べ宿泊者数が増加傾向にあるのは確かだが、その増加分の多くはホテルへと流れているようである。

近年の旅館業事情

近年の旅館は、国内外の観光市場の変化や消費者ニーズの多様化に対応し、伝統的な和の魅力を維持しつつ、現代的な要素を取り入れることで進化している。以下に主な潮流を挙げる。

(1)インバウンド需要の拡大と対応

訪日外国人の増加に伴い、多言語対応、ベジタリアンやハラール対応の食事提供、キャッシュレス決済といった旅館の国際化が進んでいる。また、和服の着付け体験、茶道、書道、和菓子作りなど、日本文化を楽しめるプログラムを取り入れる旅館が増えている。

(2)宿泊体験の多様化

ラグジュアリー志向の旅館が注目され、特別室や露天風呂付き客室、高級食材を使用した料理の提供などが拡大。その半面、素泊まりプランやセルフサービス型の旅館が登場し、若年層やバックパッカー向けにコストを抑えた運営形態を採用する施設も見られる。

(3)地域との連携強化

地域特産の食材や伝統工芸品を活用したサービスの提供、地元の祭りやイベントに合わせた特別プランの展開など、地域文化の発信に注力する旅館が見られる。地域の観光協会や自治体と連携し、地域全体の観光振興に寄与する動きや、地元農家や漁業との協力により地産食材を積極的に利用する旅館もある。

(4)デジタル化とテクノロジー活用

リアルタイムで空室確認・予約が可能なオンライン予約システムの導入、セルフチェックイン・チェックアウトの導入、AIを活用したチャットボットによる問い合わせ対応などが進む。顧客データを活用した特別プランの提案や、カスタマイズサービスの提供を行う旅館もある。

(5)コロナ禍以降の変化

消毒、換気、非接触型サービスなど、感染症対策を徹底する。館内の衛生状態を公開し、安心感を提供。また、仕事と観光を両立できるワーケーション環境を整える旅館も増えている。

(6)ユニークなコンセプト旅館の登場

特定のテーマを持った旅館(例:忍者体験旅館、アニメモチーフ旅館)や、リトリート型施設(心身を癒すことを目的とした滞在型施設)が一部の利用者から注目を集めている。

旅館業の仕事

旅館の仕事は多岐にわたり、宿泊者に快適で特別な体験を提供するために多くの職種が連携して運営されている。以下に主な仕事の種類とその内容を記す。

(1)接客・フロント業務

フロントスタッフ:宿泊客のチェックイン・チェックアウト対応。予約管理(電話やオンライン予約の確認、調整)。観光案内や周辺情報の提供。クレームや要望の対応。

コンシェルジュ:特別なリクエストやイベント手配、ツアー案内を担当。高級旅館では専属の担当者が付く場合もある。

(2)客室係(仲居)

客室準備:客室の清掃、布団の敷き直し、アメニティの補充。季節やイベントに応じた装飾やおもてなしの準備。

食事の提供:部屋食の場合、料理の配膳や説明を担当。食事中の要望や対応、食器の片付け。

(3)清掃業務

客室清掃:使用後の客室を清掃し、次の宿泊者のために整える。畳や障子、和室特有の設備に適した清掃方法を使用。

共用スペース清掃:ロビー、廊下、大浴場、トイレなどの共用スペースの清掃。

(4)食事関連業務

調理スタッフ:旅館の食事を準備し、地元の食材を活用した料理を提供。懐石料理や会席料理など、和食が中心。

配膳スタッフ:食事処での料理の配膳、食事中のサービス。宴会場や個室での食事提供を担当。

(5)入浴施設の管理

温泉や大浴場の清掃:浴槽、洗い場、脱衣所の清掃。温泉の温度や成分の管理。

貸し切り風呂の対応:予約管理や利用後の清掃。

(6)営業・広報業務

マーケティングスタッフ:プランの企画、価格設定。ホームページやSNSを活用した集客活動。

予約管理:各種予約サイトや電話予約の対応。宿泊者データの管理。

(7)管理・裏方業務

施設管理:建物や設備の保守点検(空調、照明、給湯設備など)。温泉の源泉管理や水質検査。

購買・在庫管理:食材やアメニティ、消耗品の仕入れ。仕入れコストの管理や在庫の適正化。

(8)エンターテインメント関連

アクティビティスタッフ:和服着付け、茶道、書道など文化体験プログラムの運営。地域の観光案内やアクティビティのサポート。

イベント企画:季節ごとの祭りや催し物の企画と実施。

(9)事務業務

経理スタッフ:売上や費用の管理、帳簿の記帳。給与計算や支払い手続き。

総務・人事:スタッフの採用、教育、シフト管理。旅館内の法令遵守や規定整備。

旅館業の人気理由と課題

旅館業は日本文化への愛着や観光産業の成長、接客を通じた自己成長、地域社会への貢献といった魅力的な要素が多い。一方で、日本の多くの業界が直面している人手不足や収益性の低下といった課題もある。

人気理由

- 日本の「おもてなし」を実践できる

- 地域社会と深く関われる

- スキルが活かせる

- 観光業の成長に伴う将来性

- 働きながら得られる学びや成長

課題

- 人材の高齢化と人手不足

- 外国人観光客の多様なニーズへの対応

- 競争激化による収益性の低下

- 技術導入とデジタル化

- 宿泊施設の老朽化と維持管理

- 自然災害と感染症

開業のステップ

旅館を新しく開業するには、多くの準備と計画が必要になる。以下に、開業までの主なステップをまとめた。規模や地域、コンセプトによっては追加で作業が必要になることもある。計画的に、適切に進めることが望ましい。

- 旅館のテーマや特徴を決める(例: 和風、モダン、温泉付き、地域特化など)。同時に、主な顧客層(国内観光客、海外観光客、家族連れ、カップルなど)を特定する。

- 観光地や競合旅館の状況を調査し、需要と供給のバランスを確認する。立地に関してはアクセスの良さ、景観、地域の魅力などを考慮して最適な場所を選ぶ。

- 開業資金や収支計画、運営方針、マーケティング戦略を詳細に記載。資金調達の方法としては、自己資金や銀行ローン、補助金・助成金を検討する。

- 物件は、新築または既存物件の改修を検討。建築士やデザイナーと連携して旅館の設計を行った後、許可を取得し、建築や改修工事を進める。

- 旅館を開業する際に必要になる主な許認可は以下の通り。その他、地域特有の許認可も確認する。法律や規制は地域によって異なるため、専門家(行政書士や税理士など)に相談するとスムーズに進められる。

- 旅館業営業許可:地域の保健所に申請し、基準を満たす必要がある。

- 消防法の適合確認:消防設備の設置と検査が必要。

- 食品衛生法関連:食品提供を行う場合、食品営業許可が必要。

- フロント、清掃、調理、接客などスタッフの採用を行う。サービス品質を高めるための教育やマニュアルを整備する。

- ホームページ、SNS、旅行予約サイト(OTA(オンライン旅行代理店))などを活用してプロモーションを行う。そのほか、地域観光協会やイベントとの協力、オープン記念特典や季節限定プランなども検討する。

- 客室や共用エリアの最終確認と備品の整備を行う。スタッフによるシミュレーション運営を行い、不具合を洗い出す。

- 一部顧客や関係者を招待し、運営状況をテスト。フィードバックをもとに改善を行う。

- 宣伝を強化し、本格的な営業を開始。定期的に運営状況を見直し、顧客満足度向上を図る。

旅館業に役立つ資格

旅館業の開業・運営にあたっては、法律や条例で定められた必須の資格と、必須ではないものの持っていると役立つ資格がある。

(1)必須の資格

地域によって求められる内容が異なる場合があるため、事前に自治体や保健所、消防署に相談することが重要。スムーズに進めたければ、地域の専門家(行政書士など)にサポートを依頼するのも良い。

防火管理者資格

旅館やホテルなど宿泊施設では、消防法に基づき「防火管理者」の選任が必須。各地の消防署が開催する講習を受講すると取得できる。

食品衛生責任者資格

旅館で飲食物を提供する場合には、食品衛生法に基づき「食品衛生責任者」を配置することが義務付けられている。各都道府県が開催する講習を受講すると取得できる。料理提供に際しては、別途「食品営業許可」も必要。

旅館業経営管理者資格(一部自治体で必要)

特定の地域では、旅館業法に基づき旅館業経営管理者の選任が求められる場合がある。大抵は、地域の講習や試験を受講することで取得できる。

(2)役立つ資格

スタッフの業務内容によっては、必須ではないものの取得することでスキルの幅が広がり、旅館運営の効率化やサービス向上につながる資格や検定がある。旅館の業務は多岐にわたるため一部を紹介する。

接客・サービスに関する資格

ホテル・マネジメント検定、ホスピタリティ検定、接遇マナー検定、TOEIC・英語検定など。

食品提供に関する資格

調理師免許、ソムリエ資格、利酒師資格など。

観光・地域活性化に関する資格

旅行業務取扱管理者、観光プランナー、通訳案内士、地域活性プランナーなど。

経営に関する資格

簿記検定、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士など。

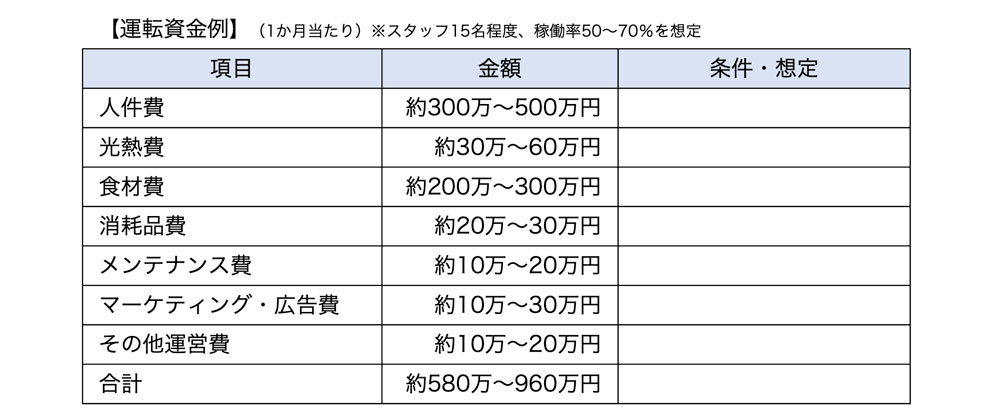

開業資金と運転資金の例

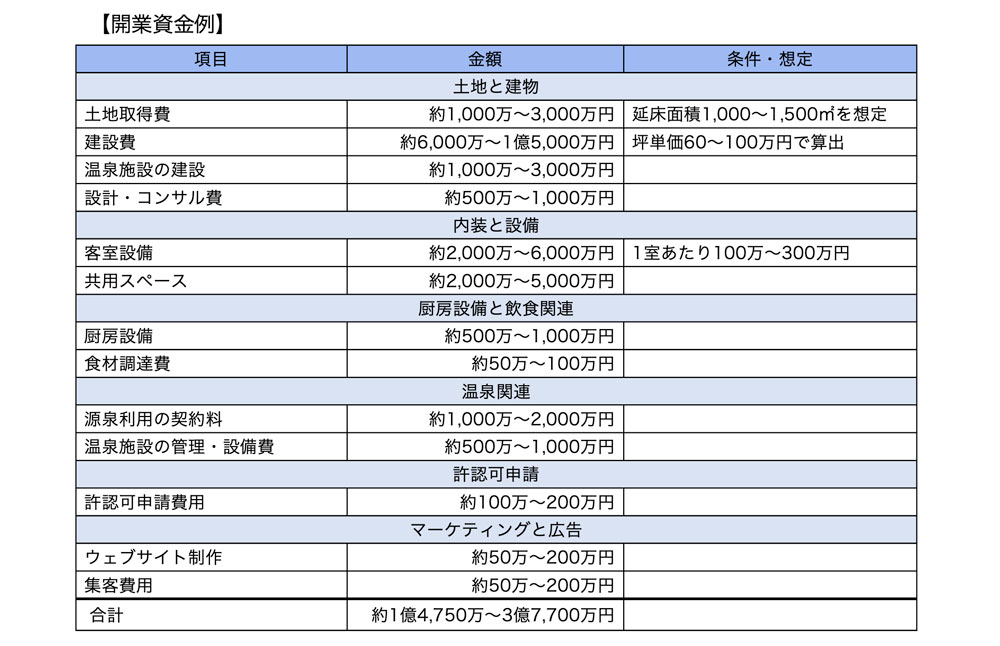

旅館の開業資金や運転資金は、旅館の立地、規模、施設、設備、コンセプト、グレードなどの条件によって大きく変動する。ここでは一例として、以下の条件の旅館を開業する場合の開業資金と運転資金の目安を見積もる。

〈地方中都市、土地・建物は新規取得、中級グレード、温泉付き(既存の源泉を利用)、客室は20室、朝夕食を提供、その他特別な施設はなし〉

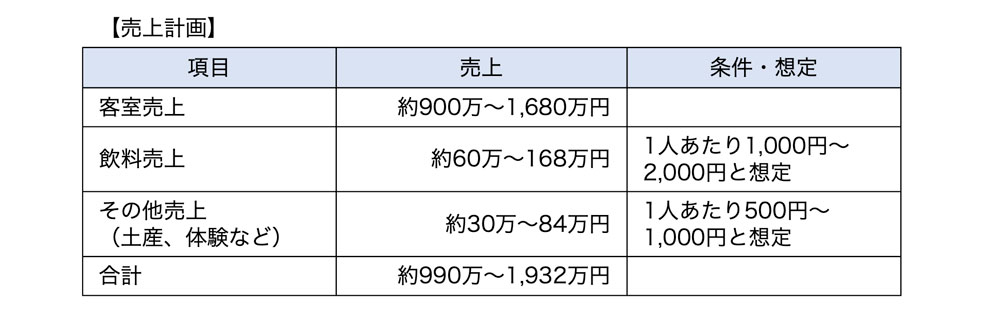

売上計画と損益イメージ

「開業資金と運転資金の例」で取り上げた旅館の、1か月あたりの売上計画と損益のイメージの一例を挙げる。追加する想定条件は以下の通り。

料金:1人当たり1泊2食付き1万5,000円〜2万円。1室2人利用の場合3万〜4万円

稼働率:繁忙期と閑散期の平均値として、50%〜70%の稼働率を想定。1日10室〜14室が稼働。

1か月の稼働日数:30日間(フル営業を想定)。

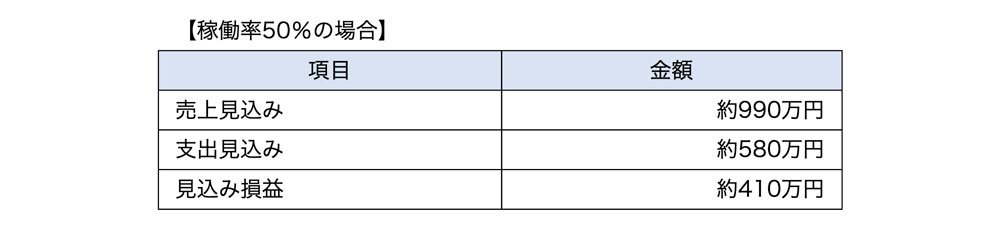

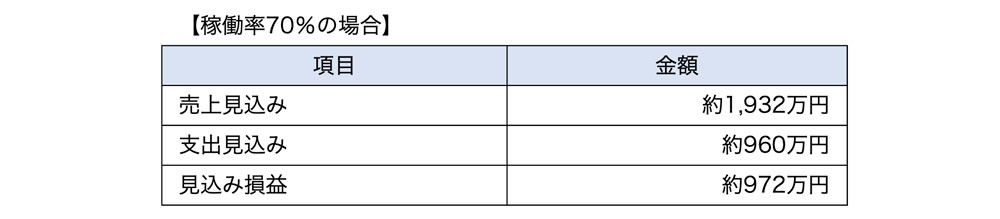

年間の収入から支出(上記運転資金例)を引いた損益は下記のようになる。

旅館の開業に向けて、まず何よりも重要なのが事業計画である。開業を検討している地域にはどのような歴史や風土があり、どんな観光資源があるのか。ゲストは何を求めてこの地を訪れるのか。カップルが多いのかファミリーなのか、高齢者なのか若年層なのか。徹底的な調査やマーケティングを行ったうえでコンセプトを策定し、ゲストが欲している施設やサービスをプランすることが、旅館経営を成功させる第一歩となるだろう。

そしてもう一つ、着眼したいのが旅館の稼働率の低さである。冒頭で見たように、コロナ禍が明け旅行者は確実に増えているはずなのに、彼らの多くはホテルを利用し、旅館はその恩恵に預かれていないのが現状である。最後の損益イメージからも分かるように、旅館業で利益を高めるには稼働率をいかに上げるかが鍵になる。

そのためには、ホテルにはない旅館ならではの魅力を今一度確認し、少しずつリピーターを獲得していくような取り組みが必要だろう。子連れやペット連れなどの利用者が快適に過ごせるようなサービスやプランを練る、あるいは訪日外国人の間で話題になるような体験を提供する、といったことも有用である。ただしどんな施策であってもすぐに売上に直結するとは考えにくい。長期的な視点で地道に取り組むことが欠かせないことも付け加えておきたい。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)