業種別開業ガイド

器店

2025年 10月 8日

トレンド

器は陶磁器をはじめ、木、ガラス、金属などさまざまな素材で作られている。その材質や製法、模様、形状を考慮すると品種は膨大であり、製造事業者も日本全国に広がっている。しかし、主力となる産地は限られており、著名な工房や作家も特定地域に集中しているのが実情だ。

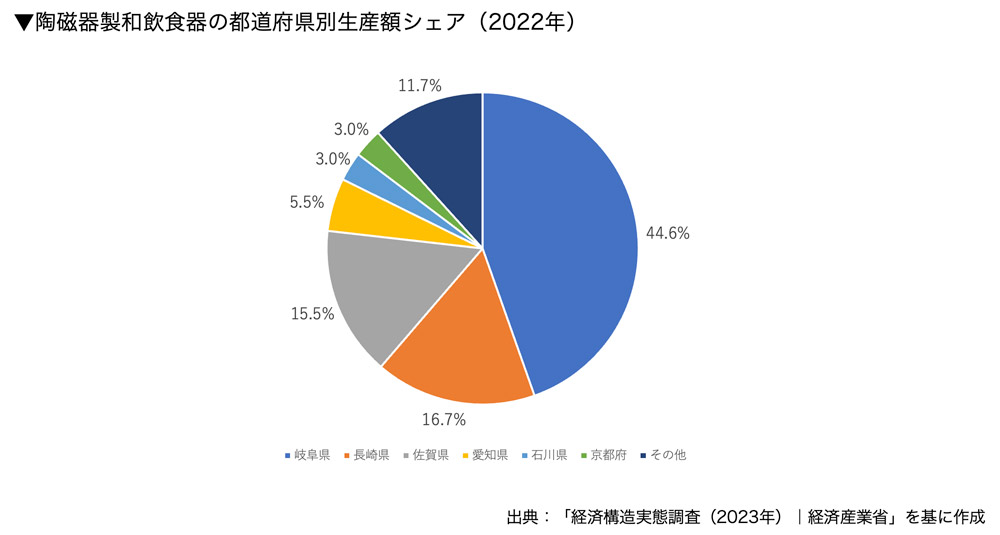

岐阜県で生産されている器は主に美濃焼で、全国の生産額の44.6%を占めている。伝統的工芸品に指定されているものだけでも15種類に及び、特に有名なものに、「織部」「志野」「黄瀬戸」「瀬戸黒」などがある。続く長崎県では「波佐見焼」と「三川内焼」が、佐賀県では「有田焼」「伊万里焼」「唐津焼」「鍋島焼」が、愛知県では「常滑焼」と「せともの」の由来になった「瀬戸焼」が生産されている。ここに石川県の「九谷焼」や京都府の「清水焼」を含めると、上位6府県だけでおよそ9割の生産額を占めているのが現状だ。

さらに、和食器を例に取って掘り下げてみよう。日本の生活に根付いてきた和食器だが、その生産量は近年まで減少し続けてきた。1991年には1,295億5,500万円あった和食器の国内総生産額は、2017年にその4分の1を下回る306億9,900万円にまで減少している。

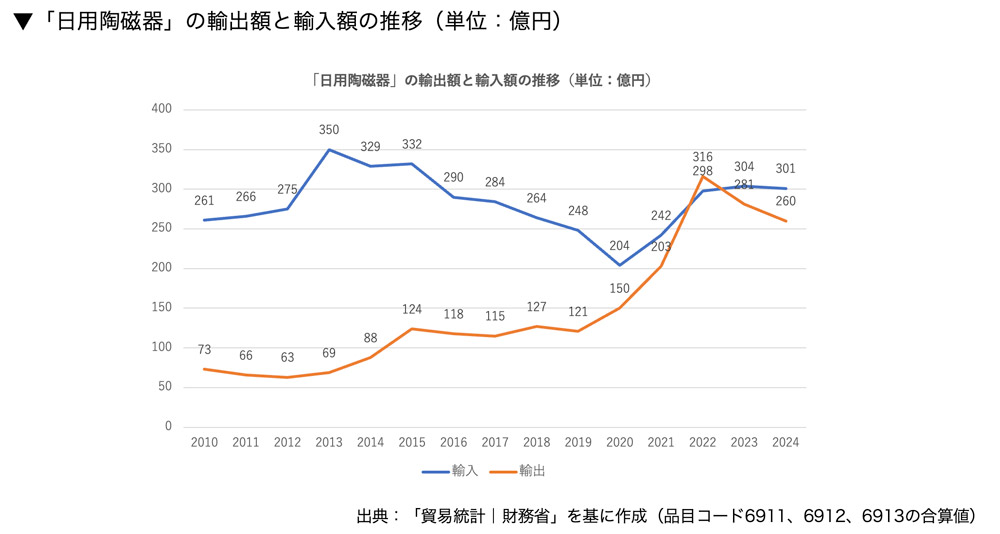

この結果、昭和中期までは日本の代表的な輸出品だった日用陶磁器は、平成の中期から後期にかけて輸入額が輸出額を大きく上回る輸入超過となった。理由は、日用陶磁器の全輸入量の9割を占める安価な中国製品の流入である。100円均一ショップなどの格安店には、コストパフォーマンスに優れた食器が多く並んだ。ただ、この傾向は2020年頃を境に状況が変わり始めた。2022年には単年ながら輸出額が輸入額を上回るなど、日本製品が回復傾向を見せている。

その理由を求めると、ひとつは伝統産業の復活の兆しである。各産地が品質向上や輸出強化に取り組むとともに、国内外の本物志向の消費者に支えられたことで、日本製の日用陶磁器は少しずつ存在感を取り戻している。

この動きのきっかけになったのが、2013年に「和食:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことである。評価されたポイントは、(1)多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、(2)健康的な食生活を支える栄養バランス、(3)自然の美しさや季節の移ろいの表現、(4)正月などの年中行事との密接な関わりの4つ。そのうち(3)と(4)で、和食を彩る食器の重要性が認められた形だ。

さらに、コロナ禍を契機とした在宅時間の増加も、食卓への意識を大きく変化させた。特に、インテリアや雑貨の需要を押し上げたことは記憶に新しく、その流れは現在も継続していると見ていい。一例を挙げると、2025年上半期だけでも、Instagramで『#器のある暮らし』というハッシュタグが10万件以上使用されている。これらの投稿を見て分かるのは、料理の良さに加えて、器と盛り付けにも配慮して写真を撮影していることである。器は暮らしを豊かに演出するひとつのファクターと捉える顧客層が、着実に増えていると見ていいだろう。

このように、器は食文化や地域文化を受け継ぎながらも、現代のライフスタイルの中で存在感を増している。

近年の器店事情

昭和から平成にかけての器店は、低価格帯から中価格帯の商品を取り扱う店舗か、もしくは高級店に大きく分かれていた。その理由は、あらゆるグレードの国産品と輸入高級品で市場が構成されていたからだ。しかし、近年は様相が大きく変化した。顧客の趣向は「和」と「洋」だけで語れるものではなくなり、製造や卸の経路も複雑化している。例えば、雑貨の卸売企業が国内でデザインを起こし、国内外でOEM生産した食器は多い。品質も価格も手頃な商品が増えた今、何が良い商品なのかを顧客自身が決める時代になっている。

ライフスタイルを訴求する店舗

近年、最も増加しているのが顧客の生活スタイルをターゲットにした店舗である。「和モダン」や「シンプル&ミニマル」などテーマが明確な店舗は、ライフスタイルが一致する顧客から支持を得やすい。内装デザインや商品レイアウトにもコンセプトを反映でき、統一感のある世界観をつくりやすいことが特徴だ。「和モダン」の店舗では古民家や蔵を改修したケースが見られ、「シンプル&ミニマル」の店舗では自然素材と淡色系の内装でまとめた空間がよく見られる。ただ、この形態は資本力がある大手企業が参入しやすいことには注意が必要だろう。

作家や工房のストーリーを持つ店舗

特定の作家や工房と提携する店舗は、作家自身の思想や制作背景を掘り下げ、人物の歩みに焦点を当てることで作品の魅力を訴求できる。少量生産の手作り品であることが多いため、他店と差別化しやすいことが大きな特徴だ。作家とのイベントやコラボレーションなどが企画でき、顧客に「作り手の思い」を直接届ける機会にも恵まれやすい。

産地のストーリーを持つ店舗

特定の産地に特化する器店は、その地域の取り組みや挑戦を伝える専門店として認識される。産地内で開業する場合は地域活性化の一環として支持され、異なるエリアで開業する場合には商圏内で産地を代表する立場となる。産地の情報を発信し、ファンを獲得するためにワークショップなどを企画する店舗もある。

手作りの良さを訴求する店舗

「人の手が生み出した器」をコンセプトに、手作りの温かさや職人の技術を訴求して顧客の支持を集める店舗も増えている。少量生産にはなるが、「ひとつとして同じ製品はない」ことなど、その特徴を愛するファンは多い。ライフスタイル型の店舗の一部とも考えられる。

器以外の雑貨も販売する複合店

器店の中には、食器と他のテーブルウェアや生活雑貨を組み合わせて販売する店舗もある。キッチンや食卓全体をテーマにした商品展開が可能で、幅広い顧客層の獲得につながる可能性が高い。ただし、店舗面積の拡大や従業員の増加を伴うため、器店のみの場合と比較して資本力が必要になる傾向がある。

インバウンド顧客向けの店舗

観光地や都市部に位置し、訪日外国人観光客を対象にした店舗も増加している。扱う商品は高級品や日本らしさが際立つ品々であることがほとんどだ。多言語対応が必要となるため、人材確保にも配慮が必要になる。小ぶりでかさばらない茶器や酒器の人気が高まっている。

ECサイトの運営

器店においても、実店舗とオンラインショップの連携が加速している。器の背景にあるストーリーや、作家の思いをSNSで発信する店舗が成功を収める事例も増加。全国の顧客にアプローチできる可能性が広がっている。

法人向けコンサルティング業務

一部の器店では、飲食店や宿泊施設向けに器を監修する業務を行うことがある。料理人やデザイナーと協業しながら、プロジェクトコンセプトに合った器を提案する。

器店の仕事

器店の仕事といえば、販売のことを思い浮かべるのではないだろうか。どのような店舗で、どのように顧客対応をしていくのか。もちろん、それらはとても大切なことだが、その手前に仕入れという大きなハードルが存在する。よほど作者に近い存在でない限りは、作家や工房の作品を直接仕入れることはほぼ不可能だ。ましてや手作りの作品は生産数に限りがあるため、後発の者が争奪戦に参加できる可能性は低い。そこで、産地の卸業者から仕入れることになるが、最小仕入れロットなどの条件をクリアできるか否かが課題になる。また、販売に際しても、陶磁器やガラスは割れやすいため、ディスプレイの仕方や梱包方法などの知識が必要になる。

作家や工房、卸業者との契約

産地の特性などを十分に吟味し、自らが思い描く店舗に合う作家、工房、卸業者を見つけて卸契約を締結する。産地への訪問や展示会に行くことで、器の関係者と出会うことができる。

商品の仕入れ

在庫状況に応じて仕入れを行う。器にはシーズンものもあるため、在庫管理と発注管理は利益を出すために最も重要な作業になる。人気商品の安定供給や新商品の導入なども意識した、バランスの良い仕入れを行う。

店舗のレイアウト

暮らしに彩りをもたらす器は、購入者に「使う時のストーリー」を思い描いてもらうことが大切。また、顧客の動線や目線を意識したレイアウトに加えて、器の魅力を引き立てる照明やポップなども用意する。

顧客対応と商品解説

顧客が興味を持った商品について解説することは、器店にとって必須の仕事。作家や作品について知りたい人もいれば、暮らしの提案を受けたい人もいる。事前に十分な知識を身に付け、顧客特性に合わせた提案を行う。

売上管理と販売戦略の立案

日々の売上を記録し、作家ごと、季節ごとなど、売れ筋の分析から仕入れを効率化し、利益率を向上させる。また、季節に合わせた器を販売するなど、計画的な販売から売上を伸ばす。

SNSの活用

店舗や商品の価値を向上させる手段のひとつとして、現在ではSNSの運用が欠かせないものになっている。特にInstagramを使ったビジュアル面での訴求は、ブランディング、新商品紹介、セール情報などと親和性が高い。

イベント企画

展示会やワークショップの開催、セールなどの企画で顧客の関心を引きつける。特に作家が来店するコラボイベントは顧客からのニーズも高く、作家側との連動告知などもできるため、認知度を高めるために有効な手段になる。

ECサイトの運営(任意)

器の愛好家の多くは、店舗を訪問し、実物を見てから購入することが多い。しかし、「店舗や作家を信頼しているのでECサイトからでも購入したい」「欲しくなったものをすぐに買いたい」などのニーズもあり、ECサイトでの販売は利益率を高めるために有効な方法のひとつとなっている。ただ、バーチャルとはいえもう1店舗を出すことになるため、いくつかの課題が生じる。代表的なものが、実店舗とECサイトを合わせた在庫管理の難しさだろう。人件費や維持管理費が必要になる。ただ、売上はほぼ2店舗分になり流動性が高まるため、最小仕入れロットなどの課題には対応しやすくなる。

器店の人気理由と課題

器は、他の暮らしの質を向上させるものと比較しても、手に届きやすい価格帯という特徴を持つ。手頃な資金で持ち主の個性を色濃く反映できる趣味性の高さは、器の魅力といえる。一方で店舗側の個性が出しやすいということは、好き嫌いがはっきりと分かれることでもある。また、リピート顧客を獲得しても、ひと通り好みのものをそろえてしまうと、足が遠のくこともある。

人気理由

- 独自性と個性の提供

- ライフスタイルの提案

- リピート顧客が付きやすい

- サステナビリティの実現

- デジタルツールの利用拡大

- 商品の劣化がほぼない

- 流行に左右されにくい

課題

- 参入のしにくさ

- 在庫リスク

- 安定した売上の確保

- 成長性の限界

- 将来にわたる仕入れの安定性

- 顧客単価の設定が難しい

開業のステップ

器店を新しく開業するためには、仕入れ先の確保と入念な事業計画が必要だ。また、開業時だけではなく、どうすれば持続可能な事業になるのかを可視化しなければならない。

STEP 1:コンセプトの設計

店舗のテーマやターゲット層を決定する。例えば、地域の伝統工芸に特化するのか、モダンなデザインを扱うのかなど。屋号やロゴなどのブランディング要素もここで検討する。

STEP 2:仕入れ先の確保

設計したコンセプトを満たす条件の産地や作家を探し、仕入れ先と契約をする。特別なつながりがない限りは作家との直接契約ではなく、卸先との契約になることが多い。作家、工房、卸商のいずれか、または複数の仕入れ先と契約を締結する。

STEP 3:市場調査と販売計画の立案

競合店舗の分析や消費者の動向をリサーチする。仕入れた商品をどのように販売するのかをシミュレーションし、販売の方向性や将来性を計画する。

STEP 4:資金計画

立案した販売計画に基づいて初期投資と運営資金の見積もりを立てる。自己資金に加え、補助金や融資を活用する計画もここで立案する。

STEP 5:立地など開業場所の選定

器店の場合は「どのような顧客層が買いに来るか」を想定して立地を決定することが大切になる。一般的に器は、購入後に長く持ち運びたくない商品ということにも留意する。

STEP 6:店舗デザインとレイアウト

思い描いた世界観を店舗のデザインやレイアウトに落とし込む。その上で、商品を魅力的に見せるための照明や什器を選び、器の質感や色みを引き立たせる。

STEP 7:法的手続き

開業届や青色申告承認申請書など、必要な書類を用意して提出。必要な資格や許可がある場合は事前に取得する。

STEP 8:プロモーション計画

タウン誌や地域のウェブサイトなどに開店を告知する。また、SNSやオンライン広告を活用した集客を自らも実施。開店から事業を軌道に乗せるペースで計画を組む。

STEP 9:オープン準備

在庫の確認やスタッフのトレーニングを実施し、開業までの最終チェックを行う。取り扱う器の特徴や作家のプロフィールなどを、スムーズに解説できるように訓練する。

STEP 10:開業

店舗をオープンする。顧客に器の解説をすることはもちろん、必要であれば暮らしの提案を行いながら器を販売し、店舗のファンを増やしていく。

これらのステップは順序が入れ替わることや、複数のステップが同時に進行することもある。自身のケースに応じて柔軟に対応したい。

器店に役立つ資格

器店を起業するために必須の資格はない。ただ、古物の販売を事業計画に入れている場合は、古物商免許が必要になる。また、暮らしや文化、顧客対応、器の生産地などの知識は豊富なほど良い。

古物を扱う場合、必須になる資格

古物商許可

古い器やリユース品を扱う場合、また買い取りをする場合に必須の資格。古物営業法に基づき、管轄の警察署で申請を行う。試験などはなく、申請時に手数料を支払うだけで取得できるが、その際に古物をどこでどのように販売する予定なのかという詳細が必要になる。また、古物を仕入れた時や売れた時は、台帳に情報を記録しなければならない。

役立つ検定

うつわ検定

産地、材料、使い方、選び方など、器に関するさまざまな知識を証明できる検定。器に専門特化した検定だけに、合格するための勉強だけでも、器の販売に必要な知識を学ぶことができる。空間コーディネーターなどの専門家も関わっている検定で、実践的な内容が魅力。

やきものマイスター

やきものの種類、製造工程、絵柄や技法の種類、産地の特徴などについての設問が出題される検定。3級から1級まであり、3級は基礎知識、2級は従事者向け、1級はエキスパート向けと段階が分かれている。

器の産地に関する検定

器はその産出地域の文化や自然環境に大きく影響を受けて現在の姿になっている。主要な産業や文化風習など、産地に詳しくなることで顧客と話す内容に厚みが増すため、余力があればぜひ取得しておきたい。

カラーコーディネーター検定

色の基礎理論、配色技法、心理効果、業界別の活用事例などの知識を証明できる検定。単体でも美しい器だが、カラーコーディネートの知識があれば、商品の陳列が変わり、顧客への提案にも深みが増す。

フードコーディネーター

食器と料理の調和は、最も顧客が望むもの。また、カフェの併設などを考えている人にとっては、食器の魅力を最大限に引き出すために有効な資格になる。

開業資金と運転資金の例

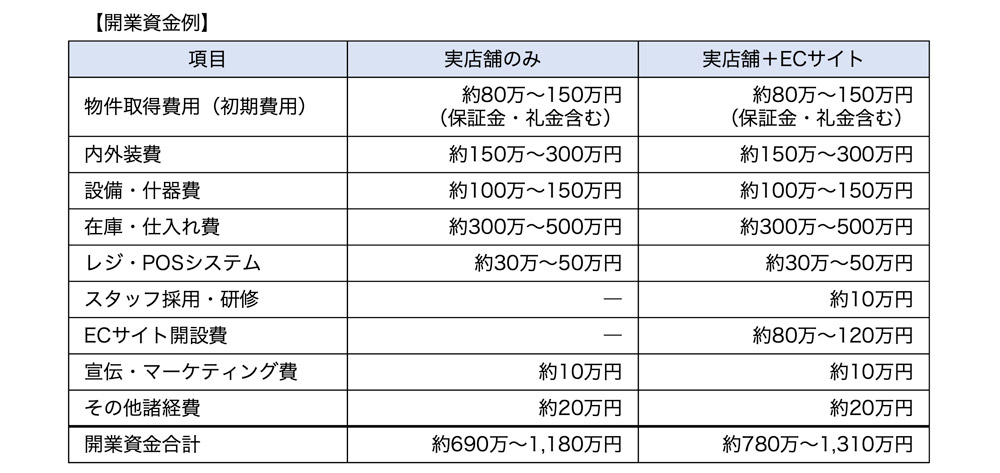

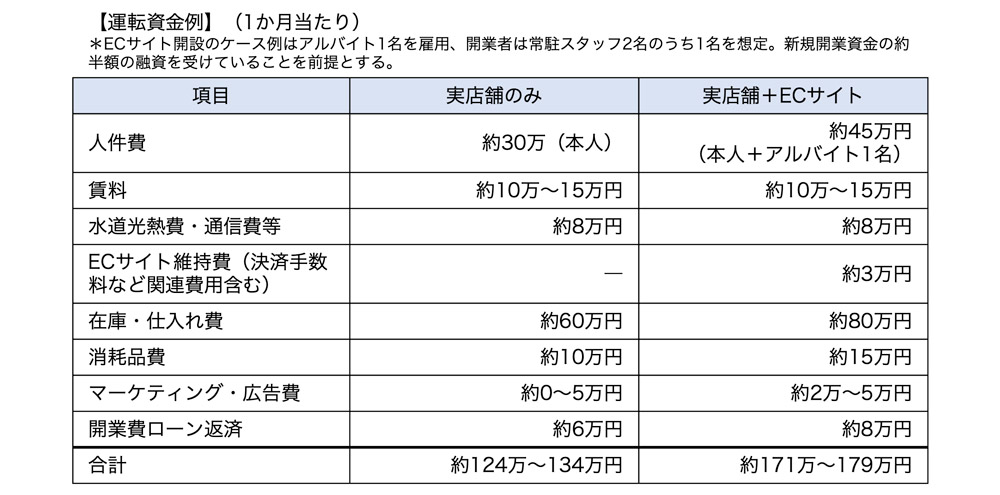

器店の開業資金や運転資金は、立地、規模、コンセプト、グレード、ECサイトの有無などの条件によって大きく変動するが、最も予算が必要になるのは改装費用だろう。美しい器を引き立たせる内装や設備が必要になる。これはECサイトを開設する場合も同様で、文言や写真、デザイン、ユーザビリティが上質であることが求められる。ここでは一例として、地方中規模都市の賃貸物件を想定し、ECサイトの有無で分けて資金例を算出した。

(想定ケース)中級から高級グレード製品がメインのセレクトショップ。30〜50平米の賃貸物件、それに伴う内装とディスプレイ。販売および事務を担当する常駐スタッフ1名(開業者自身)。ECサイト開設の場合はアルバイト1名を追加で雇用する想定。

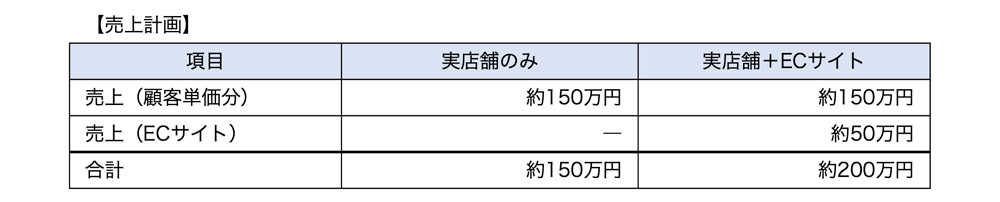

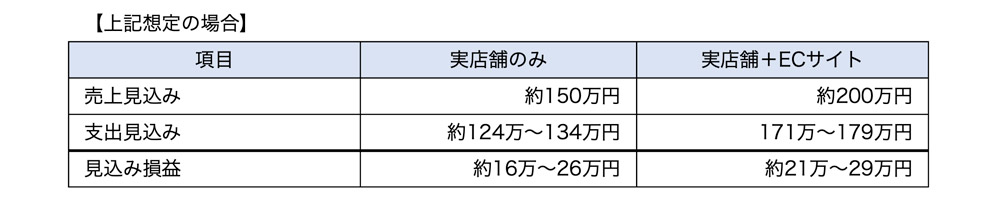

売上計画と損益イメージ

開業資金と運転資金の例で取り上げた器店の、1か月あたりの売上計画と損益イメージの一例を挙げる。追加する想定条件は以下の通り。

(共通する条件)

仕入率:40%

(実店舗)

顧客単価:1万円

1か月の顧客数:150名(1日平均6名に販売)

1か月の稼働日数:25日間(週休1日を想定)

(ECサイト)

顧客単価:1万円

1か月の販売件数:50件

年間の収入から支出(上記運転資金例)を引いた損益は下記のようになる。

器店の経営で成功している人を分析すると、何かしらアドバンテージを持ち、早期に安定した経営を実現しているケースが多い。例えば、作家とひょんなことから知り合いになった、取り壊す予定だった蔵と巡り合って店舗にした、ECサイト構築やプロモーション能力に長けた知り合いが身近にいた、産地との縁が強かった、単なる愛好家を超えたレベルで器に接しているなどが挙げられる。

また、地方での開業を考えている人は「地方創生交付金」の情報がないか、自治体のウェブサイトを一度チェックしてみると良い。「移住及び定住の促進に資する事業」「地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業」「観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業」などが、主な交付対象になっている。加えて、創業支援や小規模事業者持続化補助金などもチェックしておくべき制度だろう。

器を購入する理由は人それぞれだが、そのお気に入りの器を長く使うことで「愛着」が生まれてくることは、ほとんどの人に共通することである。器は人生を一緒に歩むものであり、作り手、売り手、使い手のすべての「心」が宿るからこそ、特別な感情で接する人が多いのだろう。器店は、単に物を売るだけではなく、暮らしや文化を支える素晴らしい仕事である。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)