中小タスクが行く!

第21回:BCP(事業継続計画)編

2019年 11月 25日

BCP(事業継続計画)策定は

自然災害頻発時代を生き残るための重要課題!

頻発する自然災害に備えていますか?

近年、わが国では、地震や台風などの自然災害が頻発しています。未然に被害を食い止めるべく、国や自治体が中心となって積極的に対策を施していますが、自然の力は人知を超えており、毎年のように甚大な被害をもたらしています。

2000年(平成12年) |

有珠山噴火(3月)/三宅島噴火(6月)/台風14号〈東海豪雨〉(9月)/鳥取県西部地震(10月) |

|---|---|

2001年(平成13年) |

芸予地震(3月) |

2003年(平成15年) |

宮城県北部地震(7月)/十勝沖地震(9月) |

2004年(平成16年) |

台風16号(8月)/台風18号(9月)/台風23号(10月)/新潟県中越地震(10月) |

2005年(平成17年) |

福岡県西方沖地震(3月)/台風14号〈東海豪雨〉(9月) |

2006年(平成18年) |

豪雪(11月~翌2月) |

2007年(平成19年) |

能登半島地震(3月)/茨城県沖地震(7月) |

2008年(平成20年) |

茨城県沖地震(5月)/岩手・宮城内陸地震(6月)/岩手県沿岸北部地震(7月) |

2009年(平成21年) |

駿河湾地震(8月) |

2011年(平成23年) |

新燃岳噴火(1月)/東日本大震災(3月)/長野県北部地震(栄村大震災)(3月)/福島県浜通り地震(4月)/台風12号(9月) |

2013年(平成25年) |

猛暑(8月)/台風26号(10月) |

2014年(平成26年) |

豪雪(2月)/豪雨による広島市の土砂災害(8月)/熊本地震(4月)/大分県中部地震(4月)/御嶽山噴火(9月) |

2016年(平成28年) |

台風7号、11号、9号、10号(8月) |

2017年(平成29年) |

九州北部豪雨(7月) |

2018年(平成30年) |

豪雨(7月)/大阪北部地震(6月)/猛暑/北海道胆振東部地震(9月) |

2019年(令和元年) |

九州北部豪雨(8月)/台風15号(9月)/台風19号(10月) |

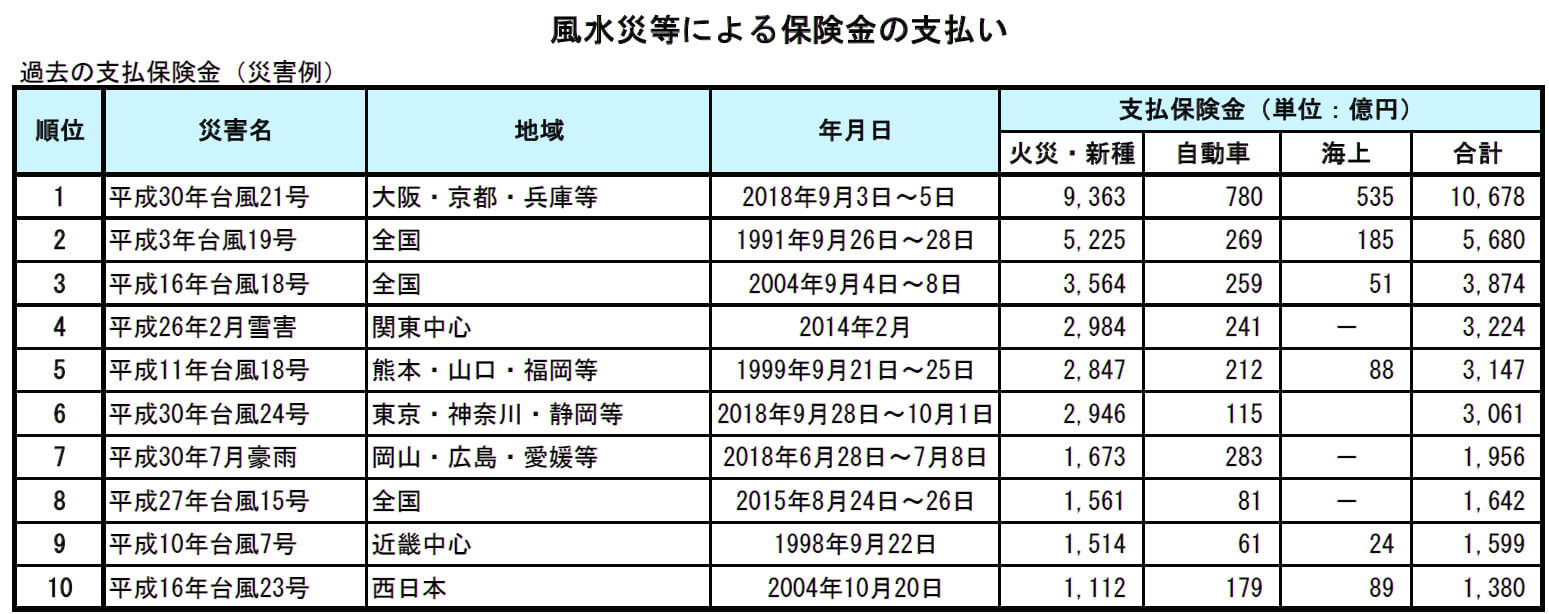

また、例えば、台風・豪雨による風水被害だけ見ても、保険金の支払い額から、全国各地で多大な損害が出ていることがわかります。

http://www.sonpo.or.jp/news/statistics/disaster/pdf/index/c_fusuigai.pdf

残念ながら、襲いかかる自然災害を避けることはできません。しかし、いざ災害が発生すると、その備えをしている企業としていない企業では、復旧に要する期間と復旧後の業績に大きな差が生じます。その備えが、今回のテーマである「BCP」です。

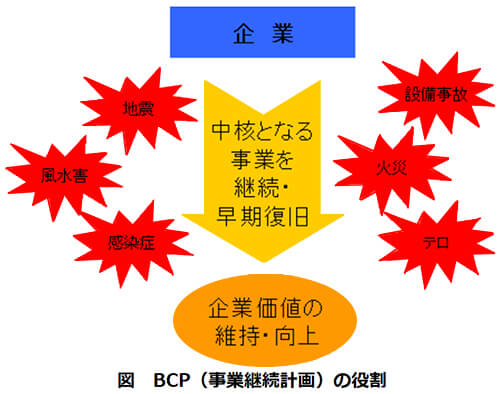

災害時の備え、BCP(事業継続計画)とは?

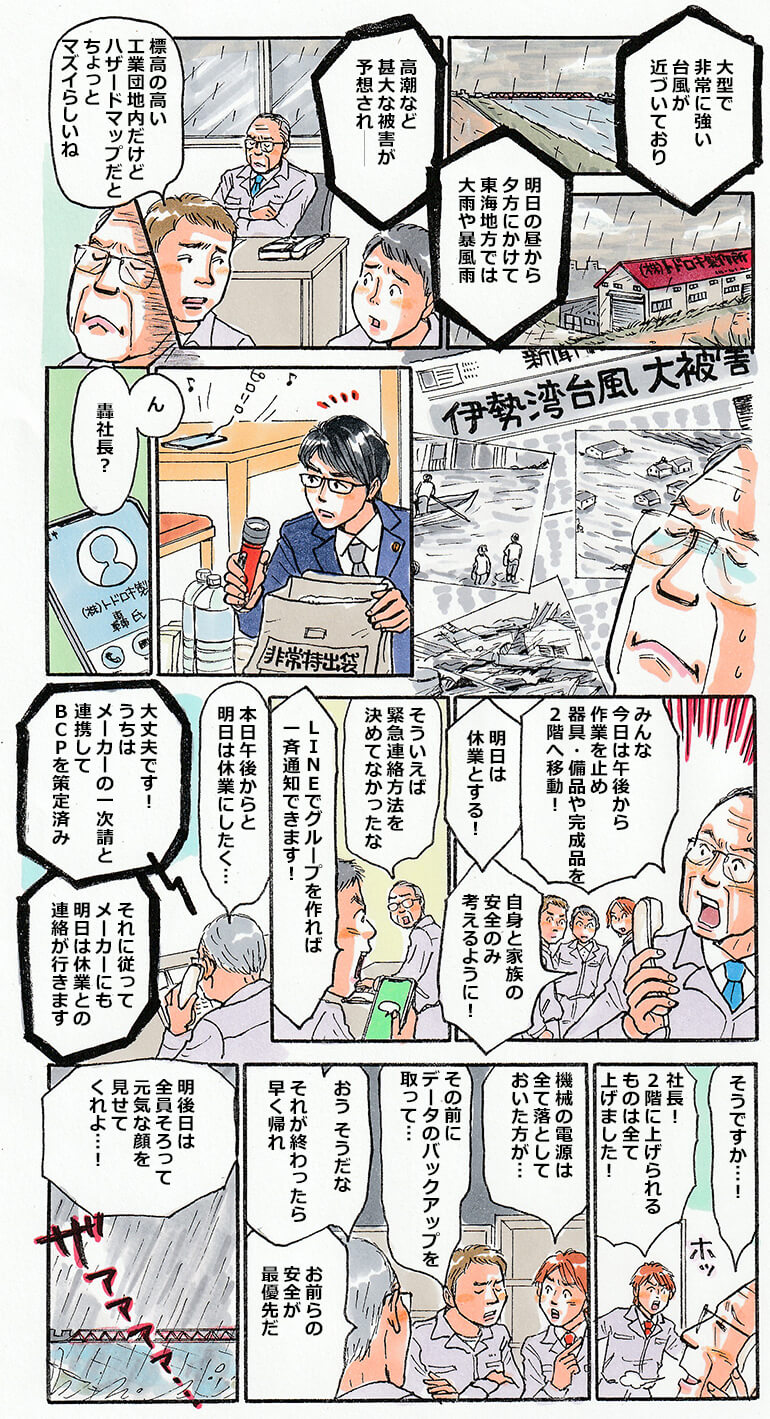

企業にとって災害の備えとなるのが、「BCP(Business Continuity Plan/事業継続計画)」です。BCPとは、「企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと」(出典:中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」)です。

*1 中核事業…会社の存続に関わる最も重要性の高い事業のこと

緊急事態は突然発生します。経営基盤がぜい弱な中小企業は、直ちに有効な手を打つことができなければ、事業縮小や廃業に追い込まれるおそれがあります。そうした事態を避けるには、平常時からBCPを周到に準備しておくことが重要です。

BCPにより、緊急事態後に中核事業の継続や速やかな復旧ができれば、顧客の信用を維持しつつ、市場関係者からも高い評価を得られる可能性もあります。日ごろの備えが、企業価値の維持・向上につながるのです。

一方で、BCPを策定していない企業は、緊急事態後にどんなことになるのでしょうか? マンガの続きを見てみましょう。

BCP導入なしだと、事業縮小・廃業の危機に

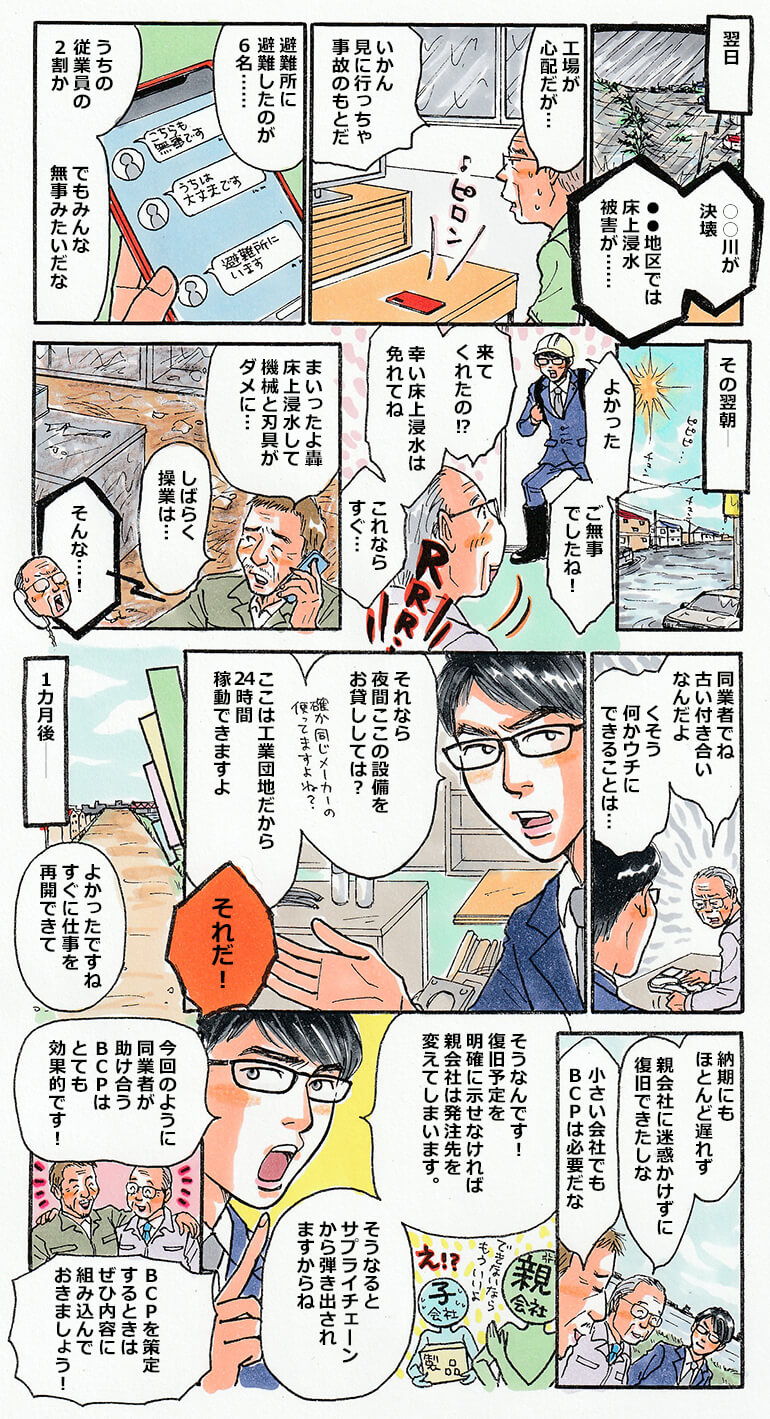

マンガでは、事前に災害に備えて設備を守ったことや、同業者同士で助け合うことで、中核事業を継続・復旧することができました。しかし、緊急事態の備えが不十分あるいはBCPを策定していない企業では、継続や復旧に時間がかかり、それが事業縮小や廃業をもたらすこともあるのです。

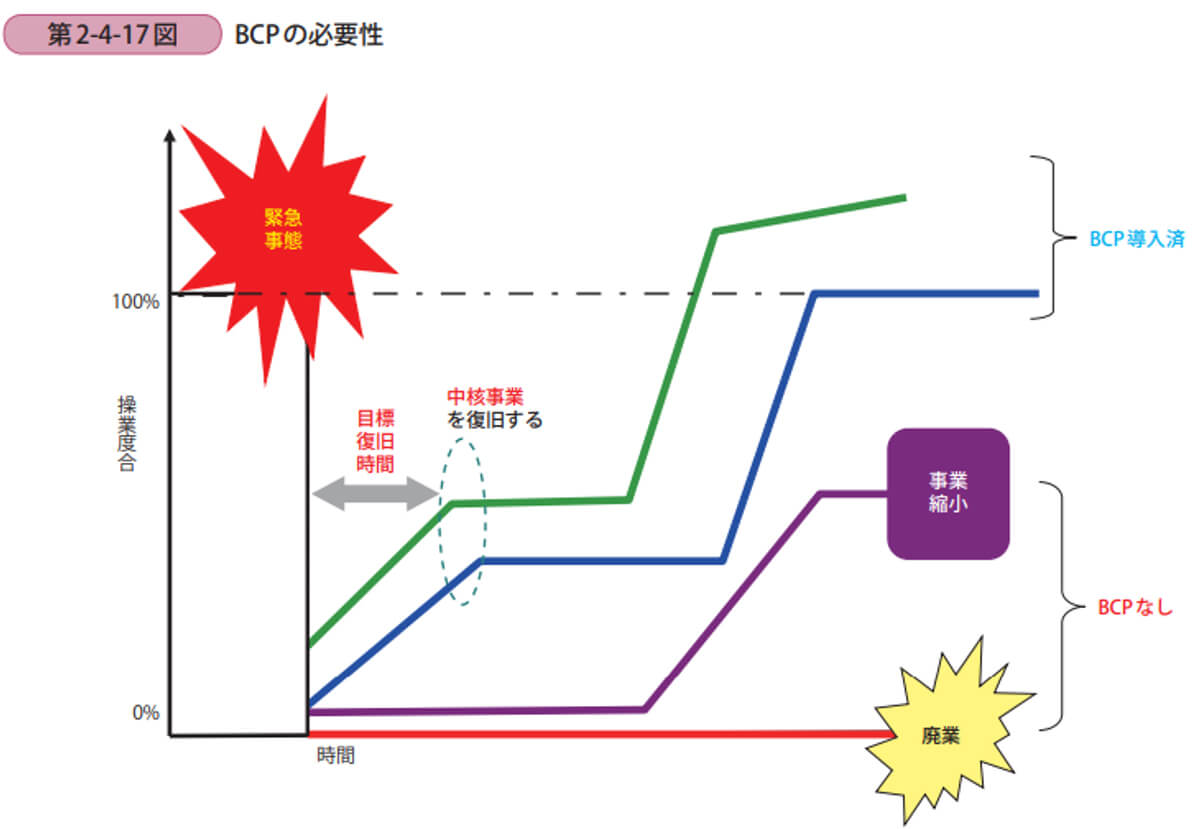

下図は、BCPを策定している企業と策定していない企業が、緊急事態発生後にどのような結果となるかを表したものです。青線・緑線がBCPを策定している企業。紫線・赤線がBCPを策定していない企業を示しています。

BCPを策定している企業(緑と青)は、まず中核事業※を復旧します。それにより、会社の評判や世間のイメージ失墜を防ぎます。その後、緊急事態発生前の操業度へ復旧します。(緑線)。

一方、BCPを策定していない企業では、いざというときの復旧計画がないため、中核事業の復旧に時間がかかり、その間に会社の評判や世間のイメージが失墜してしまいます。そのため、のちに復旧できても、以前の操業度に届かず事業縮小となったり(紫線)、場合によっては廃業を選択せざるを得ない状況となります(赤線)。

サプライチェーンから弾き出される可能性も

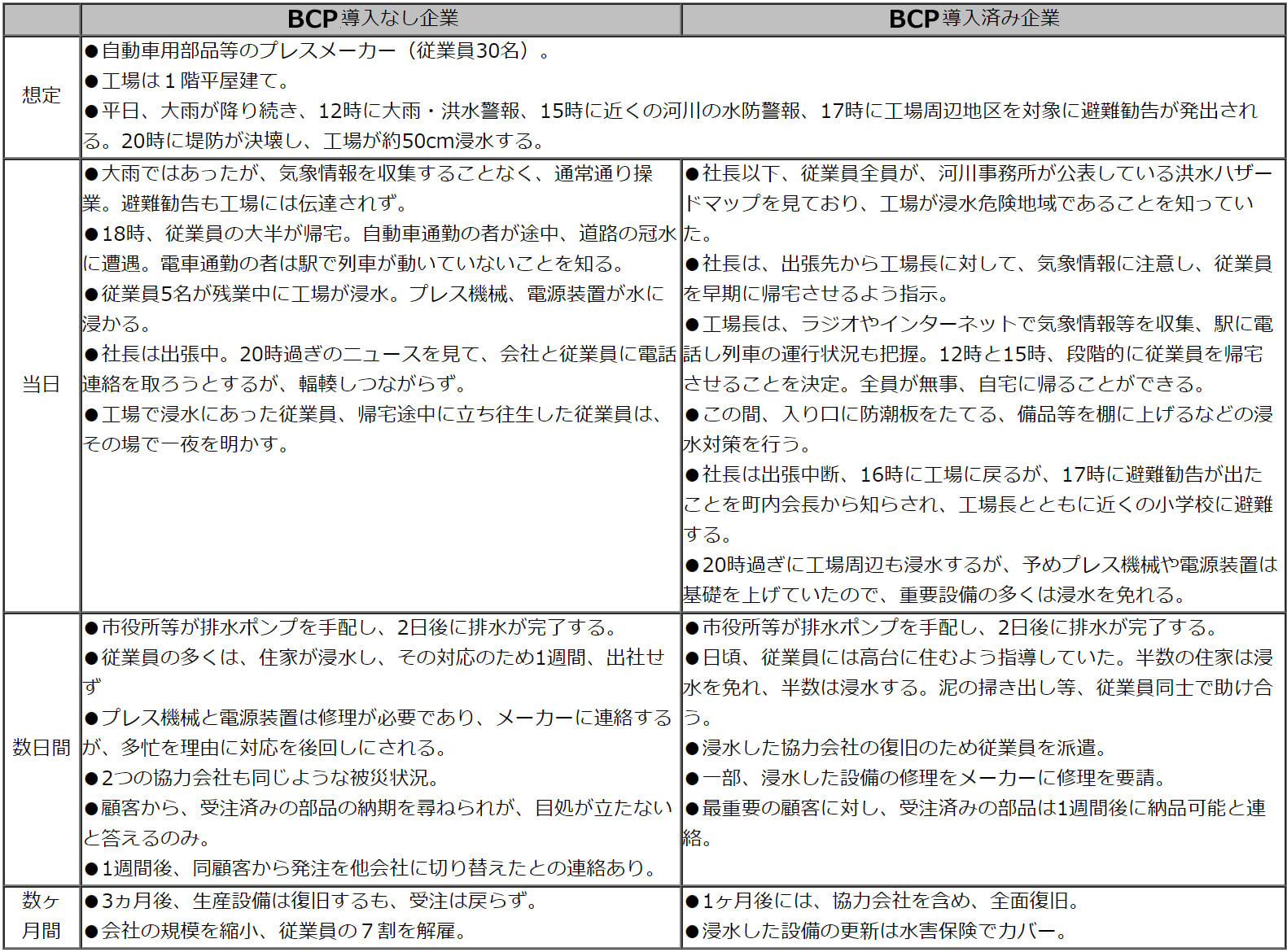

BCP導入の有無により、なぜこのような差が生まれるのか、水害のケースで具体的に説明します。マンガに登場した、製造業の場合を見てみましょう。

このように、BCPを策定しないでいると、人的・設備的被害に備えられないため、中核事業の早期の復旧ができません。そのため、災害復旧後にサプライチェーンから弾き出されることになりかねません。BCP策定は、自然災害頻発時代を生き残るための重要課題なのです!

「事業継続力強化計画」認定制度で、優遇措置が受けられる!

中小企業のBCP策定率はまだ低く、全体としては16%程度*2にとどまっています。しかし、自然災害頻発時代を生き残るためには、中小企業であってもBCP策定を後回しにすべきではありません。

内閣府でも、中小企業におけるBCP策定率の低さを改善すべく、2018年には「国土強靭化基本計画」において、中小企業におけるBCP構築促進を目標に追加しました。

それにより、2019年度から始まったのが、「事業継続力強化計画」認定制度です。「事業継続力強化計画」は、簡易版のBCPと言えます。この認定制度は、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定するもの。認定を受けた中小企業は、以下に挙げる税制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。

*2 出典:中小企業庁委託「中小企業のリスクマネジメントへの取組に関する調査」(2015年12月、みずほ総合研究所(株))

税制優遇

〇中小企業防災・減災投資促進税制

事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者の設備投資に対する特別償却(20%)

【対象設備】*3

- 機械装置(100万円以上)

- 自家発電機、排水ポンプ 等

- 器具備品(30万円以上)

- 制震・免震ラック、衛星電話 等

- 建物附属設備(60万円以上)

- 止水板、防火シャッター、排煙設備 等

*3 対象設備について、詳しくは「事業継続力強化計画」策定の手引きの66ページを参照してください。

金融支援

○信用保証

事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者の信用保険の保証枠を別枠追加。

○日本政策金融公庫・BCP融資の拡充

津波、水害及び土砂災害に係る要対策地域に所在する者の土地に係る設備資金について、貸付金利を引き下げ。

加えて、事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者の防災に係る設備資金の貸付金利を基準金利から引き下げ。

予算支援

計画認定を受けた事業者は、ものづくり補助金等の一部の補助金において審査の際に、加点されます。

さらに、事業継続力強化計画の認定を受けると、認定ロゴマークの使用が認められると共に、認定事業者一覧が中小企業庁のホームページで公表されます。認定ロゴマークは防災・減災の事前計画をしっかり立てているというPRにもなりますので、ぜひ取得してみてはいかがでしょうか?

策定の手引きを活用しよう!

「事業継続力強化計画」については、策定の手引きが提供されています(以下の1.)。まだ策定が済んでいなければ、これを機に手引きを利用して、策定してみてはいかがでしょうか。

複数事業者で協力し合う場合は「連携事業継続力強化計画」策定の手引き(以下の2.)を活用してください。

策定に関しては、専門家のハンズオン支援を受けることも可能(ただし申込み可能期間・定員あり)なので、積極的に活用するとよいでしょう。

備えあれば、憂いなし。BCP策定で災害に備えよう!

自然災害は、いつ・どこで発生するか、予測できません。しかし、予めBCPを策定し、いざという時に備えることは可能です。中小企業・小規模事業者の経営者は、事業継続力強化計画をきっかけとしてBCP策定に取り組み、いざという時でもサプライチェーンから弾き出されないように、しっかり準備しておきましょう!