よくわかる食品づくりにおける購買管理の基本

第3回 発注手続きと発注後の管理

企業が競合他社に勝つためには、品質がよい製品を少しでも安くつくらなければなりません。また、利益を確保する必要もありますが、そのためには売上原価を下げる必要があります。

一般的に売上原価に占める原材料の割合は、多くの企業で50%を超えていますが、もし、この原材料費を下げられれば当然利益を上げられます。そのため材料を調達・購買する購買管理は利益管理においてますます重要になっています。原材料費の原価を下げることは企業の利益に直結します。

そこで「よくわかる 食品づくりにおける購買管理の基本」では、購買管理を効率的に行うための基本を紹介します。

発注手続き

購買部門が要求元から購入依頼書を受けて、サプライヤーに注文書を発行し、サプライヤーから注文請書を受理するまでの一連の手続きを発注手続きと呼びます。

購買担当者は必要とする購入品の性格に応じて相見積もりや指定品などに分類して発注手続きを区分する方法がとられます。以下に発注内容、発注において注意すべき点などをまとめます。

発注後の管理

1.受入検査について

発注側企業は、サプライヤーから納入された品物が注文内容通りに要求品質を満たしているかを受け入れ段階で検査し、受け入れ可否を判断する必要があります。受け入れ基準を適切に行うには「受け入れ検査基準」を作成してその基準に基づいて判定をします。

加工食品の原材料受け入れ検査は、まず外観のチェック、重量の確認をします。温度管理商品は、配送車が荷受け場に着いた段階で配送車の内部温度を測定します。そして温度に何らかの異常があった場合は製品の温度を測定して、決められた温度を超えている場合は受け取りを拒否します。ここで大切なのは、拒否した原材料は再び運ばれてきたときに区別ができるようにロットナンバーか何かで区分できるようにしておくことが必要です。

原料規格書の中で、受け入れ検査は何を実施するか、その検査方法と検査内容を確認し、問題があった場合は返品する旨を明確にしておく必要があります。そして、重要な事は返品した物をいつまでに再度納入しなければならないかということです。

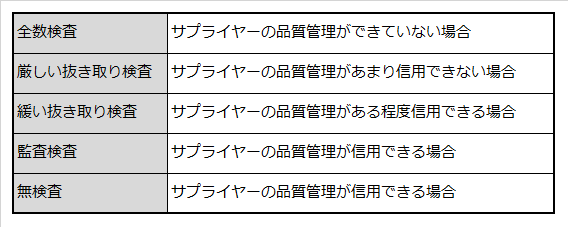

受入検査の種類は何種類かありますが、サプライヤーの品質管理状況によって検査のレベルを必要となります。特に加工食品の原材料は、鮮度・水分など季節によってバラツキが多いので受入検査が重要なポイントとなります。

受入検査の種類

2.受入検収業務について

受入担当者はサプライヤーからの品物と納品書を受け取り、品番や数量などを確認した後、受領印を押してサプライヤーへ返します。その後、受入検査を待つことになります。受入検査が合格の場合「検収」を行います。企業の組織形態によっては別部門へ納品書や検収票などを送付して支払い業務へ繋げることとなります。

受入検収については下図のような留意点があげられます。

(高橋順一 コンサルティング・オフィス高橋 代表/中小企業診断士)