業種別開業ガイド

空き家・古民家再生業

2025年 11月 26日

トレンド

空き家・古民家再生業は、既存住宅を再活用し、不動産の価値を高めて売却や賃貸などに結び付ける事業である。「空き家」と「古民家」は似て非なるもので、それぞれに定義が存在し、ビジネスの内容は大きく異なる。それぞれの定義を整理すると、以下のようになる。

<空き家>

築年数や建物の様式を問わず、住んでいる人や使用の様子がない状態が続く建物とその敷地を指す。概ね1年以上使用されていない住宅を空き家と称することが多い。

<古民家>

一般的には築50年以上の木造住宅で、なおかつ伝統的な建築様式を備えているものを指す。観光地や都市近郊でのニーズは高いが、地方や郊外では供給過多で買い手が付かないことも多い。

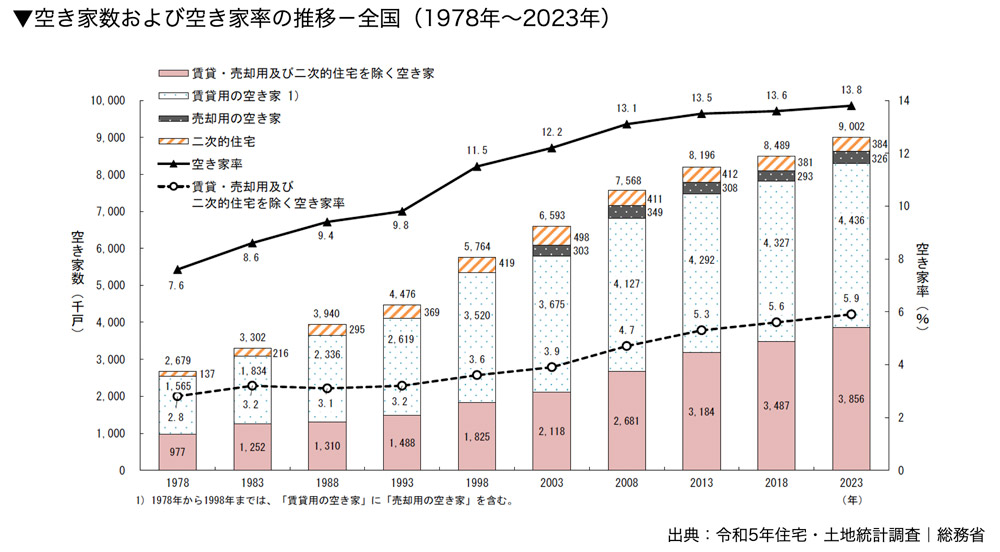

空き家・古民家再生業はずいぶん前から注目されてきたが、その背景には大きく2つの社会課題がある。ひとつは、人口減少と都市部への人口集中により、地方の住宅に余剰が生じていること。もうひとつは、核家族化による相続問題である。総務省の「住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は2023年に900万2,000戸と過去最多を記録し、全国平均の空き家率も13.8%と過去最高となっている。

空き家の増加は、景観悪化、防災および防犯リスクの増加、衛生問題、犯罪の温床化、ひいては地域活性化の阻害や財政負担の増大などを引き起こす社会問題として認識されている。そのため、国は2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定。「特定空家等」に指定されると、固定資産税の増額や行政指導、最終的には解体の強制執行が行われる。この流れを受けて国や自治体は空き家対策を強化し、補助金や助成金を拡充。場合によっては、解体して更地に戻すだけの工事にも支援を行っている。

一方で築50年以上の古民家は、耐震性や断熱性に課題があるものの、梁や土壁などの意匠性が高く、宿泊施設や飲食店としての再生事例が増加している。特に京都や奈良、鎌倉などの歴史都市では、古民家の再生が観光業と連動して地域経済の活性化に貢献している。

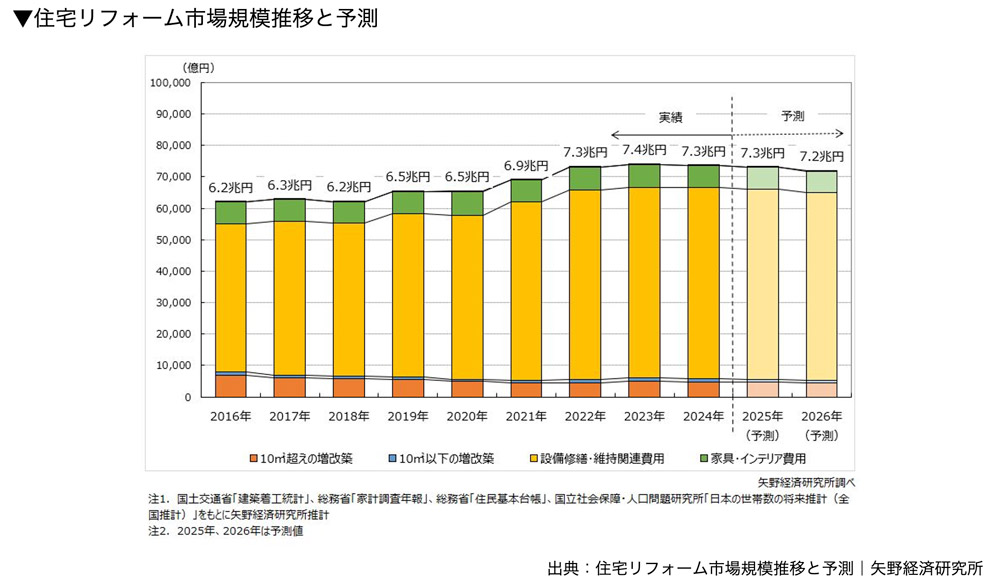

空き家・古民家再生業の市場動向については、この業態だけでまとめられた統計データは見あたらない。ひとつの参考として、リフォーム(リノベーションを含む)市場の統計を掲載する。居住中、住人の交代時、空き家の全てを含むリフォーム市場は2022年まで拡大を続けたが、その後は横ばいに推移している。空き家・古民家再生業もこの流れの中にあると推測できる。

近年の空き家・古民家再生業事情

空き家・古民家再生業は、住宅関連業の中では比較的新しい業態と言える。2000年頃までは空き家がまだそれほど多くなく、再生のノウハウが確立されていなかった。しかし、2000年頃を境に空き家が増加し始め、再生事業者が増加。その中核を担ったのは、不動産業、建設業、設備工事業である。物件の取得、設計、施工、販売や運用といった再生業に必要なノウハウのうち、いくつかを自社で持っていたことが主な理由だ。近年は家電量販店やホームセンターなど、異業種からの参入が相次ぎ、事業者の顔ぶれは多様化しているが、再生の方向性にはいくつかの傾向が見られる。

居住用再生型(主に空き家)

売却もしくは賃貸運用を目的に、居住用住宅として再生する。広いリビングルームや高い機能性など、現代の暮らしに適した改修工事を行う。近年は、中高齢者向けに2階建ての住宅を平屋にするなど、減築リフォームが見られるようになっている。

商業転用型(空き家および古民家)

空き家や古民家を店舗、事務所、サロンなどに再生する。立地条件や建物の雰囲気を生かした設計が重要で、古民家の場合は、意匠性をより際立たせたカフェやギャラリーに再生する事例が多い。

宿泊施設型(主に古民家)

町屋や農家などを宿泊施設として改修し、依頼があれば施設の運用も行う。古民家の場合は伝統工法を知る職人の確保が必須になる。

地域交流および公共型(主に古民家)

主に古民家を地域の交流拠点や公共施設として再生する。コミュニティスペース、子育て支援施設、図書館などの活用例が見受けられる。行政やNPOとの連携が不可欠で、補助金や助成制度の活用が前提となる。

複合用途型(空き家および古民家)

住居+店舗、宿泊+ギャラリーなど、複数の用途を組み合わせた物件に再生する。収益性と地域性を掛け合わせた企画力が求められる。

このように、空き家と古民家では再生の目的、手法、活用方法が異なるため、開業にあたっては自社や対象物件の特性を見極めた上で、最適な資金計画や事業モデルを構築する必要がある。

空き家・古民家再生業の仕事

物件の取得に始まり、企画、設計、施工、販売までが、空き家・古民家再生業の仕事の大きな一連の流れ。依頼があればその後の運用まで担う。仕事の受け方には大きく「買取型」と「委託型」の2つがあり、買取型は、自社で物件を取得して自由に設計や施工を行い、再販または賃貸などで運用する。一方の委託型は、物件の所有者から再生の依頼を受けて設計や施工を行う。大きな金額を扱う事業のため、資金繰りをはじめ経営管理体制の整備は必須である。

物件調査および取得

空き家再生の場合は、空き家バンクや不動産仲介業者から情報を得て、立地、築年数、構造、法的制約などを確認する。古民家の場合は、文化財登録の有無や伝統工法の痕跡、地域との関係性も調査対象になる。

企画および設計

再生後の用途に応じて企画を立て、設計を行う。現代の制度や暮らしに合った間取り変更、設備の更新、機能の向上が求められる。委託型の場合は、顧客のニーズを具現化する設計と施工能力が必要。

施工管理と再生工事

空き家の再生にはリフォームおよびリノベーションの施工技術が必要になる。古民家の再生には伝統工法を習得している職人と特殊資材が欠かせない。主な職人として、家屋の骨組みを組み直す大工、壁の土壁や漆喰を塗り直す左官職人、障子や襖の建具を修復し整える建具師が挙げられる。また、依頼者や物件によっては、庭師や表具師(障子紙・襖紙などの紙や布部分を仕立てる職人)まで必要なこともある。

宣伝活動

地域内での知名度を高め、直接の問い合わせを増やして利益率を向上させる。公式Webサイトの整備をはじめ、地域情報誌への広告掲載やSNSの活用など、手法は多岐にわたる。

販売もしくは運用

竣工後に販売する場合は物件を購入希望者に紹介し、契約までサポートする。賃貸など運用する場合は、契約関係や管理面などの業務体制を整える。

売上管理および経費管理

再生業の経営を健全に行うためには、物件ごとの収支管理が重要になる。空き家再生は短期回収型、古民家再生は長期運用型のモデルが多い。

空き家・古民家再生業の人気理由と課題

社会課題を解決し、住む人の幸せを創出できる空き家・古民家再生業は、時代にマッチした業態のため人気が高い。ただ、ひとつの案件で動く金額が大きく、事業の一部を外注するケースが少なくないことからも、資金繰りが難しい。また、近年では職人不足や材料費の高騰、金利負担の増加など新たな課題が出現している。

人気理由(空き家再生業)

- 新築住宅の価格高騰により、中古住宅への関心が高まっている。

- リノベーションの工夫次第で、安く仕入れた物件の価値を高めて販売できる。

- 新しい住空間を作るという大きなやりがいがある。

- 空き家を活用することで、地域の治安や景観が向上する。

課題(空き家再生業)

- 職人不足、材料費高騰、金利負担増という近年の傾向。

- 相続や所有権の整理が複雑で、物件取得に時間がかかるケースが散見される。

- 不動産、建築、法務など複合的な専門知識が求められる。

- 地域によっては需要が限定的で、再生後の収益化が難しい。

- 空き家再生業だけで経営を安定させることは難しい。多くの企業は本業と並行しながら、新規事業として立ち上げている。

人気理由(古民家再生業)

- 飲食、雑貨、宿泊など、専門事業者のニーズが高い。

- インバウンド観光の回復に伴い、伝統的建築を生かした宿泊施設や店舗への需要が増加。

- 地域文化の継承やブランディングに貢献できる。

- 既存建築の活用が環境配慮型事業として評価され、自治体などからの活用依頼が発生する可能性が高い。

課題(古民家再生業)

- 職人不足、材料費高騰、金利負担増という近年の傾向。

- 好条件の物件は、取り壊しや他業者による再生で減少傾向にある。

- 豊富な知識と人脈が必要。

- 建築基準法への適合が難しく、耐震・断熱性能の確保に高度な技術が必要になる。

- 工期や費用の予測が難しく、高い精度の事業計画を立てることが難しい。

開業のステップ

営業、不動産契約、設計、施工、設備、販売、運用といった多くのプロセスのうち、どの部分をコア事業とするかで、業務内容が大きく変わってくる。ここでは施工を外注する企業を想定し、開業のステップを紹介する。

STEP 1:事業計画の策定

どの地域でどのような価格帯をメインにするのか、ターゲットを明確にして事業計画を立案する。受注先、外注先、仕入れ先などを明確にし、月にどの程度の規模の物件を何件くらい扱えば黒字化するかを算出する。

STEP 2:立地選定

事業計画に基づいて、業態に合った事務所用の物件を探して契約する。ショールームの機能を持たせたい場合は、改装の可否や現状復帰などの条件を確認する。

STEP 3:資金計画の立案

空き家再生の出費は、物件取得費用と施工・改修費、営業費が中心になる。古民家再生の場合も基本的な構造は同じだが、構造補強や伝統工法の再現が求められる分、施工・改修費が膨らむ傾向にある。そのため、余裕を持った資金計画を立てることが重要である。事業計画に基づいて開業時に必要な資金を明確にし、場合によっては公庫や銀行から借入を行う。

STEP 4:設計および施工体制の構築

物件を取得してから、スムーズに設計と施工を行える体制を整える。物件ごとに状況・状態が異なるため、得意分野別にいくつかの提携先があると安心。

STEP 5:開業準備とスタッフの採用

事務所の内外装工事や設備導入をして開業を目指す。採用が必要な場合は開業前から求人を行い、スタート時から活躍できるように研修を行う。

STEP 6:許認可、法的手続きの確認

建築基準法、景観条例、文化財保護法など、再生業には法的制約が多い。また、不動産売買や建築確認などには資格が必要になるため、その準備を行う。

STEP 7:営業および広報戦略の準備

空き家・古民家再生業の仕入れは物件になる。そのため、仕入れのための営業ルートの開拓や、インターネットを活用した直接仕入れができる体制を整えておく。

STEP 8:開業

開業してすぐに行うのは、物件の仕入れとそれに伴う設計および施工。そして、続く案件の獲得を事業計画どおりに目指す。

空き家・古民家再生業に必要な資格

開業するために必須の資格はないが、不動産取引や建築(設備を含む)の実務を行うことになるため、現実的にはこれら業務の資格や許可が必須と言える。業務に役立つ資格は多数あるが、ここでは主要なものに絞って紹介する。

不動産取引に必要な資格

宅地建物取引士(宅建士)および宅建業免許:空き家の売買や賃貸を自社で行うためには、宅建業免許が必要になる。申請の条件は、事務所の設置、5人に1人以上の宅地建物取引士の雇用、営業保証金の準備である。宅地建物取引士は、重要事項説明や契約業務を遂行するために必須の国家資格で、取得の難度が高い。

建築業やリフォーム業に必要な資格

建築士(一級・二級・木造):建築士は取得している等級により業務領域が異なる。一級建築士は公共施設やビルなども含めたすべての建築物の設計と工事監理が可能で、二級建築士は一般的な規模の住宅や店舗などの業務が可能。木造建築士は小規模な木造建築物のみに限定される。空き家には鉄筋コンクリート(RC)構造なども存在するため、二級建築士以上の資格の保有が望ましい。

その他の代表的な資格:建築施工管理技士、建築設備士、電気や水道などに関する資格など

空き家再生に有用な資格

空き家再生診断士:空き家や空き地の所有者に対し、活用、処分、維持管理、継承などについて専門的なアドバイスを行う専門家。単なる片付けではなく、物件の分析や再生、補助金申請の支援、売買の仲介などを通じて空き家問題を解決できる。民間資格だが、やや取得難度が高い。

その他の代表的な資格:空き家再生士、空き家管理士、空家空地管理士など

古民家再生に有用な資格

古民家鑑定士:築50年以上の古民家を対象に、構造、意匠、文化的価値を評価する専門資格。再生可能性の判断や補助金申請時の資料作成に役立つ。観光資源を目指す物件を取り扱う場合は、取得が望ましい。

伝統再築士:伝統構法を生かしつつ、現代の建築基準に適合させる設計を行う専門資格。建築士資格を保有していることが取得条件。文化財登録物件や景観条例の対象となる古民家を扱う際に必要となる。

その他の代表的な資格:古家再生士、伝統建築診断士、古材鑑定士など

これらに加えて、廃材や残置物の処理に関わる資格もある。ただ、産廃系の資格や許可を取得することは難しい。一方で、残置物の再販は、取得が容易な古物商許可だけで対応が可能だ。

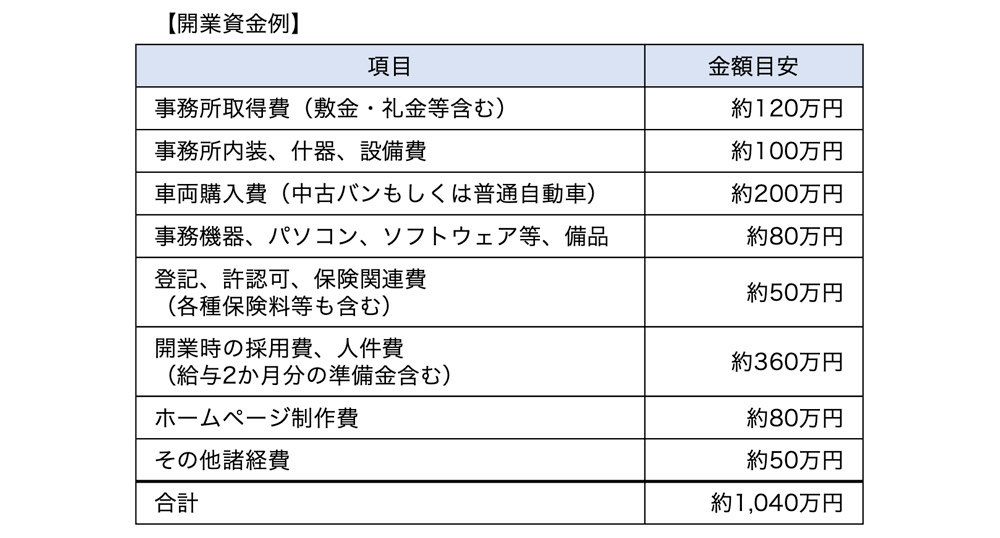

開業資金と運転資金の例

空き家・古民家再生業の開業と運営には、事務所開設の費用、物件取得費、設計施工費、設備費、人件費、事務所維持費など多額の資金が必要となる。ここでは、以下の条件の事業所を想定して、開業資金と運転資金をシミュレーションした。

<条件>

- 地方都市の郊外(移動は主に車)

- 空き家の再生がメイン

- 仕入れて再販する事業モデル

- 企画と設計は自社で行い、施工は外注

- 開業者自身を含む5名のスタッフ(うち1名は事務や業務サポートを行うアルバイト)

- 宅地建物取引士と建築士の資格は開業者が所持

- 得意な価格帯は300〜1,200万円程度で仕入れる物件

- リフォームとリノベーションの双方を行う

開業のための資金調達には、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金などが利用できる。銀行よりも有利な条件で借り入れができるため、相談する価値は高い。また、各地方自治体が独自の融資制度を用意しているケースもあるため、都道府県庁や市区町村役場に確認してみるとよい。

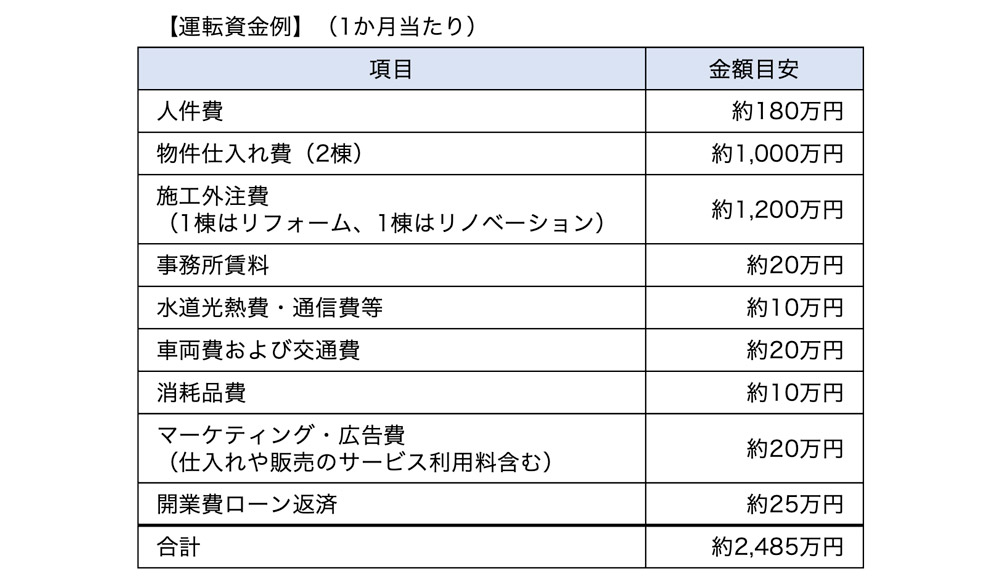

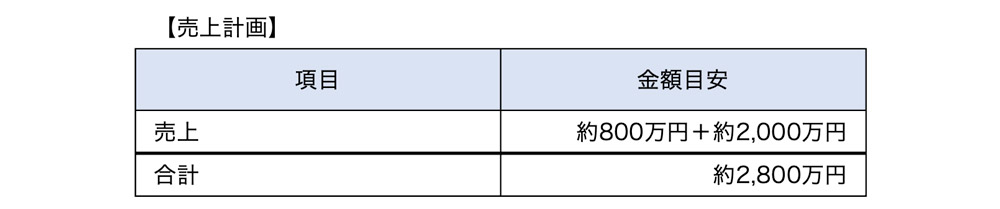

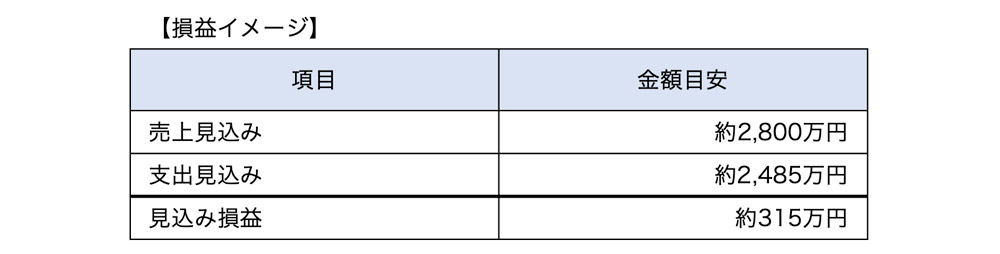

売上計画と損益イメージ

空き家は短期回収型の事業が多く、古民家は長期運用型の事業が主流となる。ここでは前項と同じ条件の事業者を想定し、売上計画と損益イメージのシミュレーションを行う(一例)。

地方では、再生後の空き家が一般的に1件あたり800万〜2,000万円程度で販売されている。今回の事例では、200万円と800万円で物件を仕入れ、それぞれ800万円と2,000万円程度で販売することを想定した。

年間の収入から支出(上記運転資金例)を引いた損益は下記のようになる。

このシミュレーションは、月に2件の物件を仕入れから販売まで全て完了したケースを想定している。開業当初からスムーズに仕事を回せることは考えにくいため、あくまでも理想的な事例であることを付け加えておく。

空き家・古民家再生業の経営で最も大切になるのは「地域と物件に最適な設計施工を行う」こと。社会課題の解決と事業性を両立し、地域に親しまれる事業者になれれば、その後の経営も安定していくことだろう。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)