人手不足を乗り越える

外国人材が働き続ける環境づくりを支援、海外展開で経営を安定化【株式会社三栄金属製作所(大阪市生野区)】

2025年 5月 19日

中小企業の人手不足が深刻さを増す中で、外国人に労働力を求める企業は多い。しかし、株式会社三栄金属製作所のような従業員の約半分を外国人が占め、彼ら彼女らの永住を支援し管理職として登用している企業となるとまだまだ少ないだろう。同社は自ら海外にも展開し、失敗を経験しながらも事業拡大に結び付けた。外国人材の定着に尽力し、その力を活用して事業を成長に導く。同社の姿勢は、外国人材の活用を考える企業にとって大きな示唆を与えてくれる。

家内工業から企業経営へ

三栄金属製作所のウエブサイトをあけると、トップページに工場でいきいきと働く従業員の姿が次から次へと登場する。外国人と日本人、高齢者と若者、男性と女性。さまざまな個性の従業員がいきいきと働いている。まさにダイバーシティ経営を体現する会社と言えるだろう。しかし、ここに至るまでにはさまざまな壁があり、同社はそれを一つひとつ乗り越えて今日に至っている。

同社は1970年に現社長の文敬作氏の父が創業した。長屋の一角で金属プレス加工を行う典型的な家内工業による町工場だった。文氏は在日韓国人の3世。自宅の軒先で父がアルミサッシのレールの打ち抜き加工をしている姿を見て育った。高校を卒業して家業を手伝うようになったが、29歳の時に父が病に倒れたことから、急遽、後を継いだ。当時はまだ個人事業主で母や自分の妻、弟と弟の妻に数人の職人という体制。親族を中心にした経営で、汗水たらしながら働いた。バブル時代になり仕事は次々と舞い込んだが、利益はわずか。学校時代の友人たちが派手に遊ぶ姿を横目に「なんで自分はこんなことをやっているのか」と思ったこともあった。

文氏が40歳を過ぎた時に息子が事業に参加した。親族と従業員含めて7、8人の規模。この段階で将来を考えて2006年6月に株式会社となった。いわゆる法人成りだ。それまであいまいにしていた経営体制を見直し、株式の保有割合や定款も定めた。文氏が筆頭株主の社長となった。不思議なもので、会社組織にしたことで、親族内の役割も明確になり、それぞれが会社の未来を考えるようになった。営業として顧客開拓に取り組む者、工場で生産に励む者、経理担当として資金繰りを考える者、それぞれが会社の成長を考えて行動することで、事業は拡大していった。

ベトナム人採用を拡大 定着を支援

金型設計製作、金属プレス加工、樹脂成型などの加工技術を備え、ようやく会社としての成長軌道に乗り出した。そこで直面したのが人手不足問題だった。当時からすでに町工場は日本の若者から敬遠されていた。ある時、文社長は「ベトナム人を雇いませんか」というチラシを目にした。半信半疑だったが、事業を成長させるためには人員の増強が不可欠だった。文社長自身がベトナムに行き、20歳と21歳の二人の若者に来てもらうことになった。2007年のことだった。当初は研修生という肩書だったが、後に技能実習生に移行した。金属プレス加工は、大きな刃物で金属を切断することもあり、危険を伴う。しかし、ベトナムから来た2人は教えられたとおりに仕事をするだけでなく、自分で仕事をしやすいように工夫をしたり、熱心に日本語を学ぼうとしたりする姿勢で、たちまち現場に溶け込んだ。文社長は「日本の若者よりはるかにしっかりしている。外国人は戦力になる」と確信したという。

次の転機は2008年のことだった。リーマンショックで世界不況が発生し、三重県にある大企業の工場にいたベトナム人のエンジニアが全員解雇されることになった。ある人を介して「彼らを雇ってもらえないか」という依頼が舞い込んだ。彼らはベトナムの技術系のトップと言われるハノイ工科大学を卒業したエリートたちだった。就労ビザも取得していた。同社にとっても願ってもないことであり、2人のエンジニアを採用した。「当時の私はエンジニアという言葉も知らなかった。彼らが来てくれたことで、当社の技術レベルも格段に向上した」という。

ベトナム人を会社の大きな戦力としていこうという方針が自然と決まる中で、次に考えたのが、働きやすい環境の整備だった。文社長の次男の妻が日本語教師の資格を取得し、ベトナムからくる技能実習生たちに日本語を教えたり、ビザ取得の手続きを担当したりと生活面のサポートを担った。どこかに出かけて夜になっても帰ってこない実習生のことを文社長や妻が心配するなど「家族同様の思いで受け入れていった」という。そのように定着にきめ細かい心配りをすることで、技能実習生として数年過ごした後にベトナムに帰国し、その後に別の資格を得て再び同社で働く者、自分の兄弟を呼ぶ者など、ベトナムから同社に来て働く者の数はどんどん増えていった。今では従業員100人のうち、約半分がベトナム人と中国、韓国から来た社員が占めるようになった。中には日本で永住許可を得て、家族で暮らす社員も複数現れている。

日本人と同じ処遇で意欲を引き出す

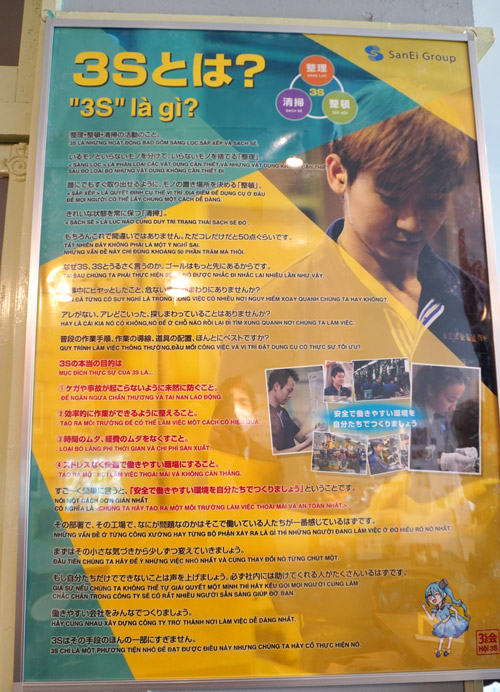

文社長は一人ひとりの将来ビジョンを聞き、「将来日本に永住を希望するなら、ベトナムに仕送りすることより、日本でしっかり納税するようにした方がよい」といったアドバイスをするようにしている。同社は日本人、外国人の間で給与や昇進など待遇に差は設けていない。働き始める段階で、「こういう技能があれば、これだけの処遇をする」といったことを説明し、実際に実践している。すでにベトナム人の工場長や職場リーダーを務める者もいる。また、有給休暇の完全消化や男性・女性社員ともに育児休業の取得を奨励し、子どもが小学校入学を迎えた社員にランドセルを贈るなど、社員が働きやすい環境づくりに努めている。ベトナム人のディン・ティタオさん(女性)は「ここで働き始めて14年。最初はアルバイトで、専門学校に行って資格をとってエンジニアとして採用してもらった。今は夫と子どもと暮らしている。家も買いました」と、同社で働くことに満足している。同じくベトナム人のグェンクオック・フンさんは、「成形部のリーダーとして、現場の生産性向上やカイゼン活動に責任を持って取り組む忙しい日々を過ごしている」という。

ベトナムに進出するも赤字操業に直面

同社は2011年にベトナム・ホーチミンに駐在員事務所を開設、2013年にベトナムに生産子会社を設立した。ベトナムとの縁が深まる中で、「当社で働いてベトナムに戻る社員たちに働く場を提供できないか」という思いを抱くようになっていた。また、中小企業の中でも海外展開に乗り出す企業も見られるようになっていた。現地に進出するある日系企業から、「来てくれれば仕事をたくさん出す」と言われ、現地進出を決断した。最初は工場をレンタルしてのスタートだった。しかし操業を始めると、あてにしていた企業から、「これまで付き合いのある企業から抵抗されて金型を渡してもらえない。申し訳ないが、仕事は出せない」と手のひらを反すようなことを言われた。当初の目論見どおりとはいかず、赤字が続いた。

現地法人の社長には、日本から文社長の親族を派遣していた。しかし具体的な報告もなく、事業がうまくいかないことだけが伝わってくる。文社長など日本の親会社は現地で何が起こっているのか、何が問題なのかが分からず、手をこまねいていた。しかし、経理を担当する妻が「ベトナム工場は粗利段階から赤字になっている。もう事業を畳んだ方がいい。でも、最後に中小機構に相談に行ってみたら」と言い出した。いよいよこのままでは立ち行かないと考えた文社長は、中小機構近畿本部に経営のアドバイスを求めることにした。近畿本部は、海外進出後に経営に課題を抱えている中小企業(国内親会社)に対し、中小機構が有する海外ビジネスの専門家に加え、弁護士、会計士を含む専門家チームによる経営診断を通して、事業再編に資する選択肢を提示する「海外事業再編戦略支援」の枠組みを活用し、同社との面談や資料の確認を実施した。そのうえで金融機関出者身と税理士の資格を持つアドバイザー、機構職員のメンバーで現地調査に赴いた。結果として分かったのは、日本から派遣した現地の責任者が経営の基本的な対処ができていないずさんな実態だった。法務関連の書類や伝票はバラバラでどこに何があるのかが不明、在庫も管理できていなかった。倉庫にはなぜか飲料水が山積みになっていた。聞けば5セット買うと1セットがおまけとして発注担当の職員がもらえるからという理由で不必要に大量の発注していた。しかも領収書はもらっていない。現地の責任者として派遣した者はこうした実態を何も把握していなかった。文社長は「信じて任せることと、放任は別だ」と大いに反省したという。

アドバイザーの支援受け、事業を再構築

そこから、立て直しに着手した。アドバイザーの支援で原価管理を行った見積もり書の作成や取引先との契約書の締結など、一つひとつ整えていった。さらに、新たな資金支出には親会社の承認を得る仕組みも設け、ガバナンスを強化した。新規の取引先開拓にも取り組んだ。こうして現地の体制が整い、事業を軌道に乗せることができるようになり、2018年には自前の工場の建設に踏み切った。現地法人はまだ赤字で、周囲には反対する声もあった。しかし、日系企業はチャイナプラスワン戦略としてベトナムに相次いで進出しているタイミングだった。日本の金融機関から低利融資で資金を調達し、工場の建設とプレス機の購入費用に充てた。稼働を始めると、工場は1週間もしないうちにフル生産状態になった。その年の決算から粗利段階で黒字を達成、その後各利益段階もすべて黒字化した。日本で働いていたベトナム人の優秀と見込んでいた社員を副社長にし、現地の経営を任せられるようにもなった。文社長は「今では日本の工場より、ベトナム工場の方が利益率ははるかに高い。当初は日系企業の仕事が中心だったが、最近はローカルの企業や欧米の企業からの仕事も入るようになり、バランスがとれている」と、苦労をして立て直した結果、同社の稼ぎ頭となった現状を語る。

成り行きで始まったM&A 新たな成長に活用

ベトナム工場は当初資金がなかったため、必要な機械は日本で廃業する会社から安く調達するようにしていた。ある時、文社長は廃業予定の会社を機械購入のために訪れた。その会社の取引先は自動車関連の安定した受注は見込めるものの、経営者は高齢化で跡継ぎもいないので廃業を決めたのだと言う。技能のある従業員もいる。このまま廃業するのはもったいないと感じた。そこで思わず「当社が事業を引き継いでやらせてもらえないか」と相手の経営者に申し出た。こうした出来事をきっかけに、廃業予定の企業を引き受けるようになると、今度は企業の方から「おたくにうちの会社と社員を任せたい」という要望が寄せられるようになっていった。文社長はこうした企業から数社をグループに入れ、それぞれの工場にベトナム人社員を工場長として派遣し経営に取り組んでもらうことにした。今後は「工場会計」を導入して、工場ごとの損益を明確にし、業績が上がれば工場長や社員の給料にも反映させていく。一国一城の主として経営を任せることで、工場の生産性を改善し、働く社員の意欲も上げていきたいと考えている。

外国人を戦力にする極意とは

文社長は「中小企業、特に町工場には人が来ないのは確か。でも、事業を大きくするには、とにかく人を採用する努力をやり続けるべきだ。外国人の採用を考えるなら、彼らの将来設計にどう寄り添うかを真剣に考えてあげてほしい。短期間でお金を稼いで国に戻りたいのか、長く働き続けて日本に定住したいのか。ビジョンを聞いて、それに応じた対応を考えてあげるのが、経営者としての責務だと思う」と言う。同社は日本人と外国人に待遇面で格差を設けていない。10年以上働いているベトナム人の社員は日本で家や車も買って、日本に溶け込んで暮らしている。中には子どもの学校のPTAの役員をしている者もいるという。文社長は「当社は2007年にベトナムから人が来てくれたことで、運が回ってきた」と言い、これからも外国人とともに事業を成長させている未来を描いている。一人ひとりの思いに寄り添い、その思いを実現させるために、経営者としてやれる限りの努力をする。そうすれば、働く側の人間も経営者の思いに応えてくれる。外国人だけでなく、人を雇う立場にあるすべての経営者が持つべき姿勢だと感じた。

企業データ

- 企業名

- 株式会社三栄金属製作所

- Webサイト

- 設立

- 2006年6月(創業は1970年)

- 従業員数

- 100名(パート含む)

- 代表者

- 文敬作 氏

- 所在地

- 大阪市生野区中川東1-8-19

- 事業内容

- 金属プレス加工業、樹脂成形金属プレス金型設計製作業、2次加工、組立て