ビジネスQ&A

中小企業や小規模事業者が相談可能な公的支援機関について教えてください。

2025年 8月 29日

経営上の課題や悩みを相談する相手がいません。家族や従業員に話すわけにいかず、会社員の友人にも理解してもらえません。親身に相談に乗ってくれて、課題解決に向けてサポートしてくれる公的機関を教えてください。

回答

中小企業や小規模事業者が相談可能な公的支援機関は数多く存在します。人材確保、コスト削減、海外展開、事業承継などそれぞれカバーしている経営課題の分野が異なりますので、自社にとって適切な機関の情報を収集することが重要です。自社で解決できない課題は、積極的に外部の知見を活用するようにしてください。

1.公的支援機関は課題解決のパートナー

中小企業や小規模事業者が抱えるさまざまな課題に対して、営利を目的とせず経営支援を行う団体を、ここでは公的支援機関と呼びます。こうした機関が十分に活用されているかといえば、そうではないのが現状です。

小規模企業白書(2020年版)のアンケートに、「経営者が重要と考える経営課題に対して最も期待する相談相手は誰なのか」という項目があります。経営課題ごとに多少の差は見られるものの、全体としては「同業種の経営者仲間」「経営陣・従業員」「取引先」に期待している企業の割合が高い結果となっています。一方で公的支援機関に相談すると回答した割合はとても低く、平均すると約6%にとどまりました。経営者が公的支援機関を課題解決のパートナーとして認識していないことが浮き彫りになっています。

では、課題解決に有用な公的支援機関を知らない経営者の情報感度が低いのかというと、そうとも言い切れません。というのも、公的支援機関は国や自治体などから広報に関する予算を十分に付けてもらえていないケースが多く、素晴らしい支援メニューを展開しているにも関わらず満足なPR活動ができていないからです。経営者の耳になかなか情報が入ってこないのも、やむを得ない面があるでしょう。

この記事では、このような知名度は低いものの、経営の役に立つ公的支援機関の紹介や活用方法などについて解説します。

2.公的支援機関を活用する3つのメリット

まずは、公的支援機関を活用する3つのメリットを挙げます。

(1)経営支援メニューが豊富にそろう

ひとつ目は、中小企業向けに組み立てられた経営支援メニューが豊富にあることです。公的支援機関には、過去の実績によって蓄積された支援するためのツールやノウハウが存在します。

例えば、A社が人材確保の支援をしてくれる産業雇用安定センターに行き、「従業員の採用ができずに、困っているのでサポートしてほしい」と相談した際に、「では、支援方法を考えますので、何か月か時間をください」と待たされることはありません。中小企業向けに設計され、何年にもわたって運用されてきた実績のある支援メニューをすぐに提供してくれます。それによって中小企業は時間を無駄にすることなく、解決へと一歩を踏み出せるのです。

また、支援メニューは時代の変化とともに、より実効性のある内容にカスタマイズされていきます。例えば、先ほどの産業雇用安定センターの場合ですと、就労意欲が高い60歳以上の高年齢者を求職者登録し、その能力の活用を希望する事業者に紹介を行う「キャリア人材バンク」を構築して、マッチングを行うようになりました。これは、元気な高齢者人口が増加している社会情勢を受けた取り組みです。

目まぐるしい社会の変化に対応する形で、公的支援機関自身も時代遅れにならないよう、変化していく姿勢が見て取れます。

(2)親身になってくれる職員がいる

2つ目のメリットは、中小企業からの相談に対して適切にアテンドしてくれる職員がいることです。自社の経営課題を社外の人に話すのは、勇気が要ることです。「うちのような小さな会社の相談に本当に乗ってくれるのだろうか」、あるいは「課題の相談をしてばかにされ、笑われたりしないだろうか」といった不安を抱く方もいるかもしれません。

しかし、公的支援機関のミッションはまさしく中小企業や小規模事業者の経営支援なわけですから、企業からの相談を無視したり、ないがしろにしたりすることはありません。そのようなことをしたら、公的支援機関のアイデンティティを否定することになります。

多くの場合、公的支援機関は初めての利用でも迷わないように、「相談窓口」を設けてくれています。総合窓口がある場合や、地域の拠点ごとに設置されている場合、支援の分野ごとに別々の窓口がある場合など、機関によって体制や仕組みは異なりますが、窓口には企業からの相談にじっくりと耳を傾け、適切な支援へと案内してくれる職員がいます。安心してアクセスしてみてください。

(3)無料または安価で活用できる

3つ目のメリットは、上述した支援メニューや職員のサポートを無料、もしくは安価で享受できることです。「公的支援機関に相談したところ、初めに手付金として30万円を請求された」などということがあっては、企業からの活用が進むはずがありません。公的支援機関は国や自治体などから予算を取得して活動していますから、企業にとって大きな金銭的な負担が生じることはほとんどありません。資金面に余裕のない企業であっても、問題なく活用できます。

中小企業や小規模事業者にとって、公的支援機関が本当は身近な存在で、活用しやすい設計になっていることをお分かりいただけたでしょうか。自社の中だけで悩んでいても、経営課題を解決することは困難です。ぜひ、外部の知見を積極的に取り入れてみてください。

3.公的支援機関がカバーする経営課題

では、公的支援機関はどのような分野の経営課題をサポートしてくれるのでしょうか。実はカバーしている範囲は非常に広範囲に及びます。

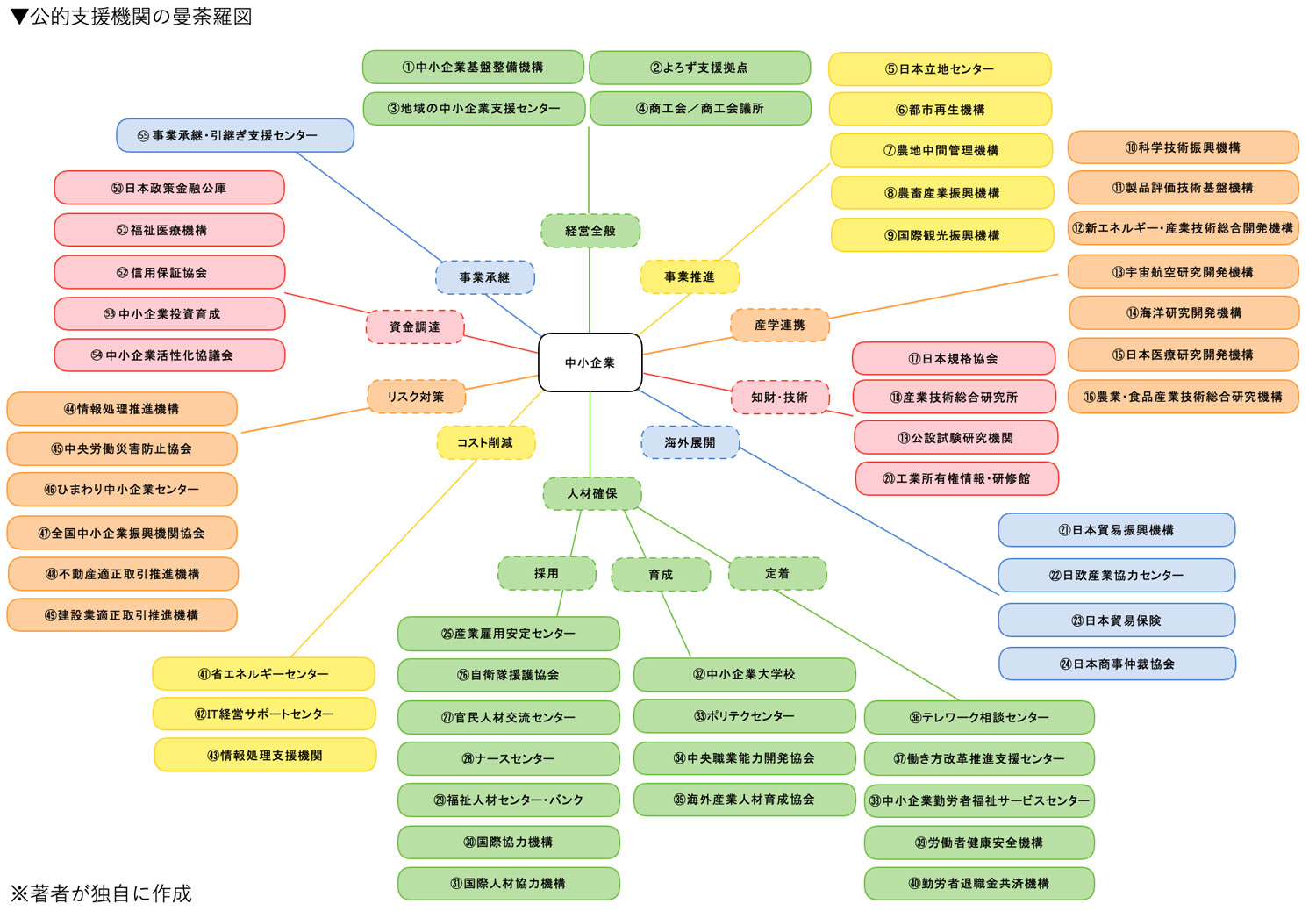

下の図は、企業のさまざまな経営課題に対応する、代表的な公的支援機関を独自にまとめたものです。経営全般、事業推進、産学連携、知財・技術、海外展開、人材確保、コスト削減、リスク対策、資金調達、事業承継という、業種や企業の規模が異なっても共通するであろう10分野の経営課題をピックアップし、その周囲に頼りになる公的支援機関をぐるりと配置しました。図の中だけで、55機関あります。

それぞれの公的支援機関の特徴について記載したページはこちらです。各機関のホームページとリンクしていますので、自社にとって適切な公的支援機関を探す際にご活用ください。

4.代表的な公的支援機関の紹介

多くの公的支援機関が実効性のあるサポートを展開していますが、ここではその中でも特色のある支援を行っている3つの機関をご紹介します。

(1)人材仲介支援 <公益財団法人産業雇用安定センター>

中小企業の人材確保のために、愚直なまでに地道な活動を続けてきた機関です。このセンターは昭和62年、当時の労働省と経済・産業団体の協力によって設立され、「失業なき労働移動」を目指した出向・移籍の専門機関です。つまり、人材を送出させたい(出向・移籍させたい)企業と、人材を受け入れたい企業のマッチングを行っているのです。

サービスの活用方法は至ってシンプルです。センターを仲人として、まず人材送出企業が送出したい人材の求職情報を登録します。一方で、人材受入企業は求める人物像を登録しておきます。特筆すべきは、この両者の情報登録にあたって、参与と呼ばれるアドバイザーが丁寧な聞き取りを行うことです。ネットに登録して、はい終わり、ではなくて、人を介した入念な情報の収集が行われます。当然、きめ細かな人材情報は、その後のマッチング精度をぐんと高めることにつながっています。

次に、マッチングしそうな情報同士を掛け合わせます。参与が送出・受入双方の企業と面談し、詳細な条件などの整理を行います。その後、出向・移籍対象者に対するカウンセリングを行い、必要に応じて職業訓練や講習などを推奨します。そして面接の際に立ち会うことで両社をフォローし、成立へと導いていくのです。

これら情報の提供、相談、同行などがすべて無料です。2024年度の成立件数は11,000件以上。実績も十分です。もしかすると、「人材を送出したい企業なんて、そんなに多くあるのか」と、不思議に思う人がいるかもしれません。イメージして欲しいのが、例えば、一時的に業績不振に陥った大手企業が行う人員整理や、後継者不在で廃業せざるを得なくなった中小企業の従業員などです。これらの人材は企業の都合で職を失うことになりますが、本来の能力は高いはずです。受け入れる側の中小企業にとっても、有為な人材の確保につながる訳です。

最近は各地の金融機関とも連携が進んでおり、地域の中小企業や小規模事業者にきめ細かな支援を行っています。

(2)省エネ支援 <一般財団法人省エネルギーセンター>

次に、一般財団法人省エネルギーセンターを紹介します。ここ数年、原材料の価格が高騰し、企業の経営を苦しめてきましたが、エネルギー価格も高止まりしており、コスト削減が喫緊の課題となっています。

省エネルギーセンターの省エネ最適化診断を活用すれば、専門家が工場や店舗など現地で診断を行ってくれて、設備や機器をどのように改善すればどれくらいの光熱費を削減できるか、また省エネ投資を何年で回収できるかも割り出してくれます。

現場の状況をもとに診断、アドバイスを行ってくれるので経営者としては納得感が大きく、投資判断にも生かしやすいという特徴があります。またこの診断は省エネに関連する補助金の加点項目にもなっていますから、本気で省エネに取り組もうとする企業にはうれしい内容です。

(3)海外取引支援 <株式会社日本貿易保険(NEXI)>

さらに、株式会社日本貿易保険(NEXI)の支援も見逃せません。国際情勢の緊迫化により、企業の海外展開リスクが増しています。商品の出荷後に外国企業から後払いを受ける場合、貸倒れの危険性が高まります。企業にとっては、この貸倒れが事業の屋台骨を揺るがすことになりかねず、積極的な海外取引に二の足を踏む要因になっています。

そこで活用できるのが、NEXIの貿易保険商品です。NEXIは貿易保険法に基づいて設立された政府全額出資の機関で、海外取引先の代金不払いや破産、取引相手国の政情不安や自然災害などにより、売掛債権の回収ができない場合のリスクヘッジをするための各種保険を取り扱っています。つまり「物に対する保険」ではなく、企業が海外ビジネスをする際に最も恐れる、「取引に対する保険」を提供している公的支援機関といえます。

NEXIでは保険商品を一方的に販売するのではなく、経営者から取引の詳細についてヒアリングを行い、最適な保険についての相談に応じてくれる仕組みがあります。しかも中小企業に限り、取引相手先の信用調査を8件まで無料で行ってくれるという支援もあります。国内と異なり、外国企業の信用調査は難しいものですから、この制度は中小企業にとって心強いものでしょう。

NEXIが提供する一般貿易保険は、申し込み後に保険証券と保険料請求書が発行され、それに基づき企業が保険料金を支払います。保険料は条件によって異なりますが、おおむね契約金額の1%なので、安価にリスクヘッジすることが可能です。これにより、万が一取引先が倒産したり、期限を過ぎても代金の支払いが無い場合、NEXIから所定の保険金が支払われることになります。

この他にも、取引の相手国で戦争が始まったり、大規模な自然災害が起きたりといったカントリーリスクに対応する保険商品もあります。ホームページに掲載されているカントリーリスクマップは、閲覧するだけで世界各国のマクロ的な危険度が手に取るように分かる便利なツールです。

ここで紹介した他にも、公的支援機関は企業経営に役立つメニューを数多く提供しています。例えば、専門家が長期にわたり伴走支援してくれるメニュー、補助金や助成金の活用と相性の良いメニュー、学術的な見地からアドバイスをくれるメニューなどがあります。企業の弱みを補完し、強みを伸ばしてくれるパートナーとして、公的支援機関を積極的に活用してみてください。

- 回答者

-

地域金融ソリューションセンター 竹内 心作

同じテーマの記事

- 経営の経験が浅いため会社の方向性を決められず困っています。どうしたらよいですか?

- 経営計画を計画どおりに実施するためにはどうしたらよいですか?

- こうすれば、経営革新企業に生まれ変わる!成功の秘訣とは?

- よいビジネスプラン(事業計画書)の書き方について教えてください。

- 経営コンサルタントをお願いすると、どのようなメリットがあるのですか。

- 司法書士は、どのように中小企業の経営をサポートしてくれるのでしょうか。

- 経営革新に取り組む際のヒントを教えてください。

- 自社の知的資産をどのように考えれば良いですか?

- 赤字事業から撤退を考えていますが、留意すべき点は何ですか。

- 事業計画の立て方をわかりやすく教えてください。

- 中期経営計画には何を盛り込めばよいのでしょうか。

- 部門・個人レベルの財務目標設定における留意点を教えてください。

- SWOT分析をする上で自社の強みの見つけ方を教えてください。

- 自社に合う認定支援機関の選び方について教えてください。

- 設備投資の可否を判断する基準について教えてください。

- 知的資産と知的財産権(特許等)の違いを教えてください。

- HRMとはどのような考え方・経営手法なのでしょうか。中小企業の取り組み方などと併せて教えてください

- パーパス経営とはなんでしょうか? 中小企業が取り組むメリットとあわせて教えてください

- DE&Iと、ダイバーシティ経営の違いについて教えてください。

- 中小企業や小規模事業者が相談可能な公的支援機関について教えてください。

- 今の企業には「人的資本経営」が必要だと聞きましたが、従来と何が違うのでしょうか。また、エンゲージメントとは何でしょうか。