市場調査データ

和食レストラン(2025年版)

ここで言う"和食レストラン"とは、和食をメインに提供するファミリーレストランに代表されるレストラン形式の飲食店を指す。コロナ禍で落ち込みを見せた外食産業は2022年以降回復傾向を見せ、さまざまな業態の飲食店が登場している。その中で、現在の和食レストランの利用状況や人々の意識にはどのような傾向が見られるだろうか。20代以上の男女1,000人を対象にアンケート調査を実施した。

1. 現在の利用状況

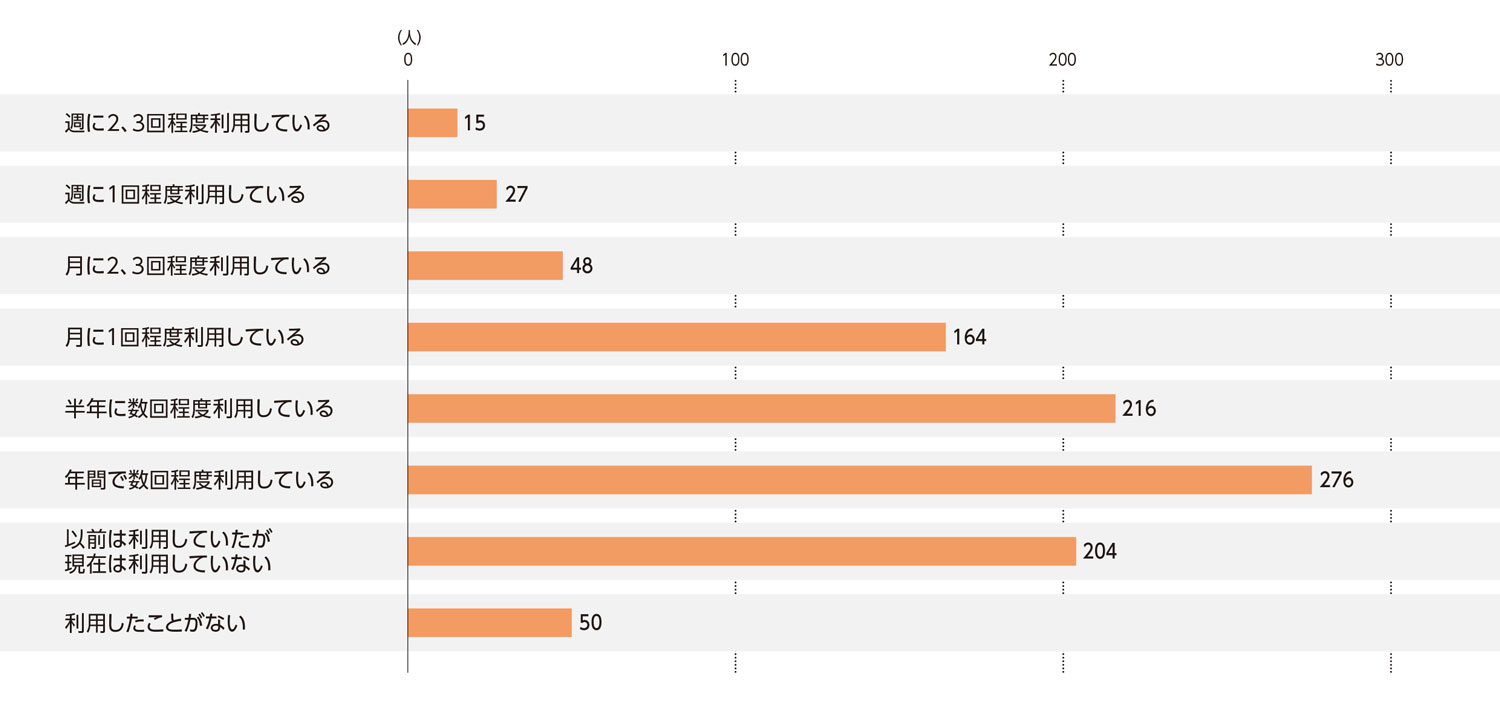

和食レストランの利用状況について聞いたところ、回数にかかわらず利用しているユーザーの数は746人(74.6%)、現在は利用していないが以前利用したことがある人は204人(20.4%)、一度も利用したことがない人は50人(5.0%)であった<図a>。2008年に当サイトで行った同種の調査における利用率74%と比ベて横ばいという結果だが、現在も7割以上の人が利用しており、利用率は高いと言うことができる。

現ユーザーの利用頻度を見ると、「年間で数回程度利用している」が最多で276人(27.6%)、次いで「半年に数回程度利用している」が216人(21.6%)、「月に1回程度利用している」が164人(16.4%)となっている。

2. 性別・年齢別に見た利用状況の内訳

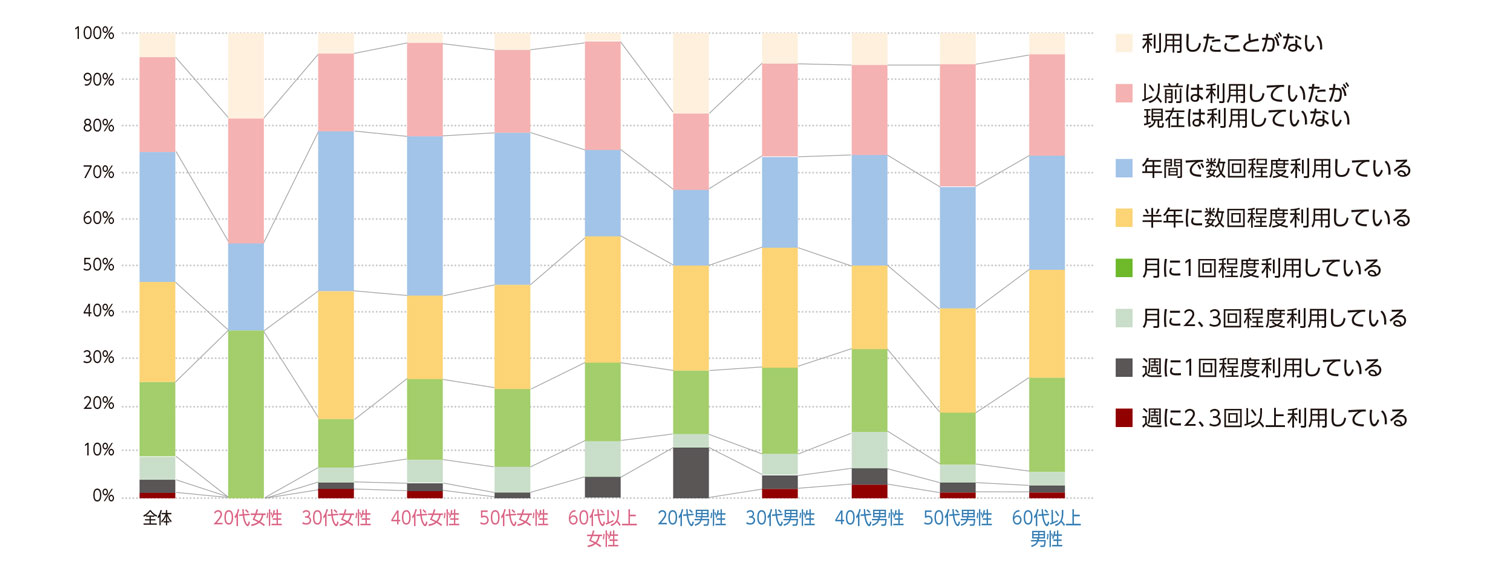

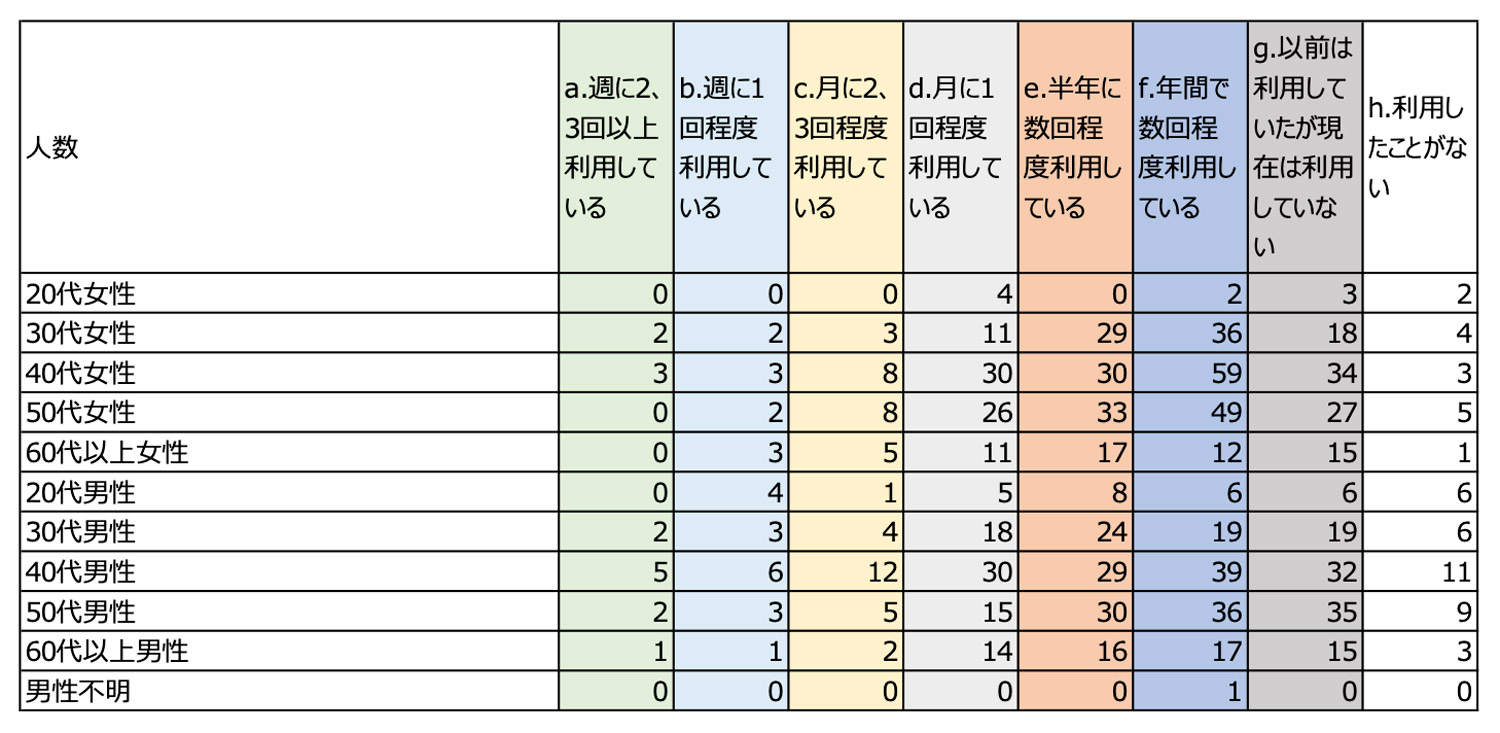

性別・年齢別の利用状況を見ると、性別では20代を除くすべての年代で、男性より女性のほうが利用率がやや高い<図b>。具体的には<表b>を見てほしい。男性全体の利用者数が358人(71.6%)であるのに対し、女性全体では388人(77.6%)となっている。ただし利用頻度を詳しく見ると、月に1回以上利用している(=利用頻度が高い)人の割合は女性より男性のほうが高く、女性の121人(24.2%)に対して男性は133人(26.7%)となっている。年代では男女ともに20代の利用率がほかの年代に比べて低めである。

利用頻度を性別・年代別で細かく見ていく。女性は利用率自体は30代・40代・50代が高いが、利用頻度が高い人の割合は20代と60代で高いという逆転の結果となっている。男性は30代・40代・60代の利用率が高くなっている。特に注目したいのは20代・30代・40代男性の利用頻度が高い人の割合の高さである。20代女性は回答者の母数が小さい(11人)ため傾向として述べることはできないが、60代女性に加えて20~40代男性の利用頻度が特に高いと言うことができるだろう。

3. 利用の理由(現ユーザーおよび利用経験者)

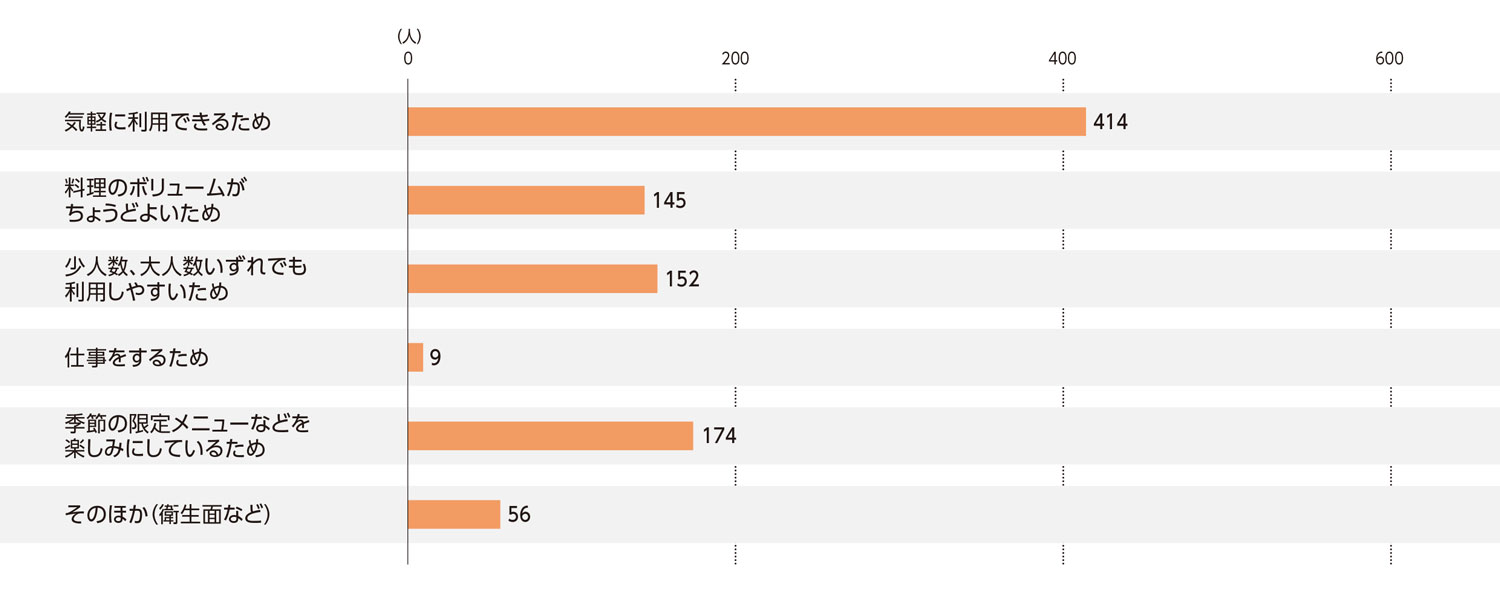

和食レストランを「利用したことがない」と回答した人を除く950人(現ユーザーおよび利用経験者)に利用の理由を聞くと、最多回答は「気軽に利用できるため」の414人(43.6%)で4割以上を占めた<図c>。次いで「季節の限定メニューなどを楽しみにしているため」が174人(18.3%)、「少人数、大人数いずれでも利用しやすいため」が152人(16.0%)、「料理のボリュームがちょうどよいため」が145人(15.3%)となっている。

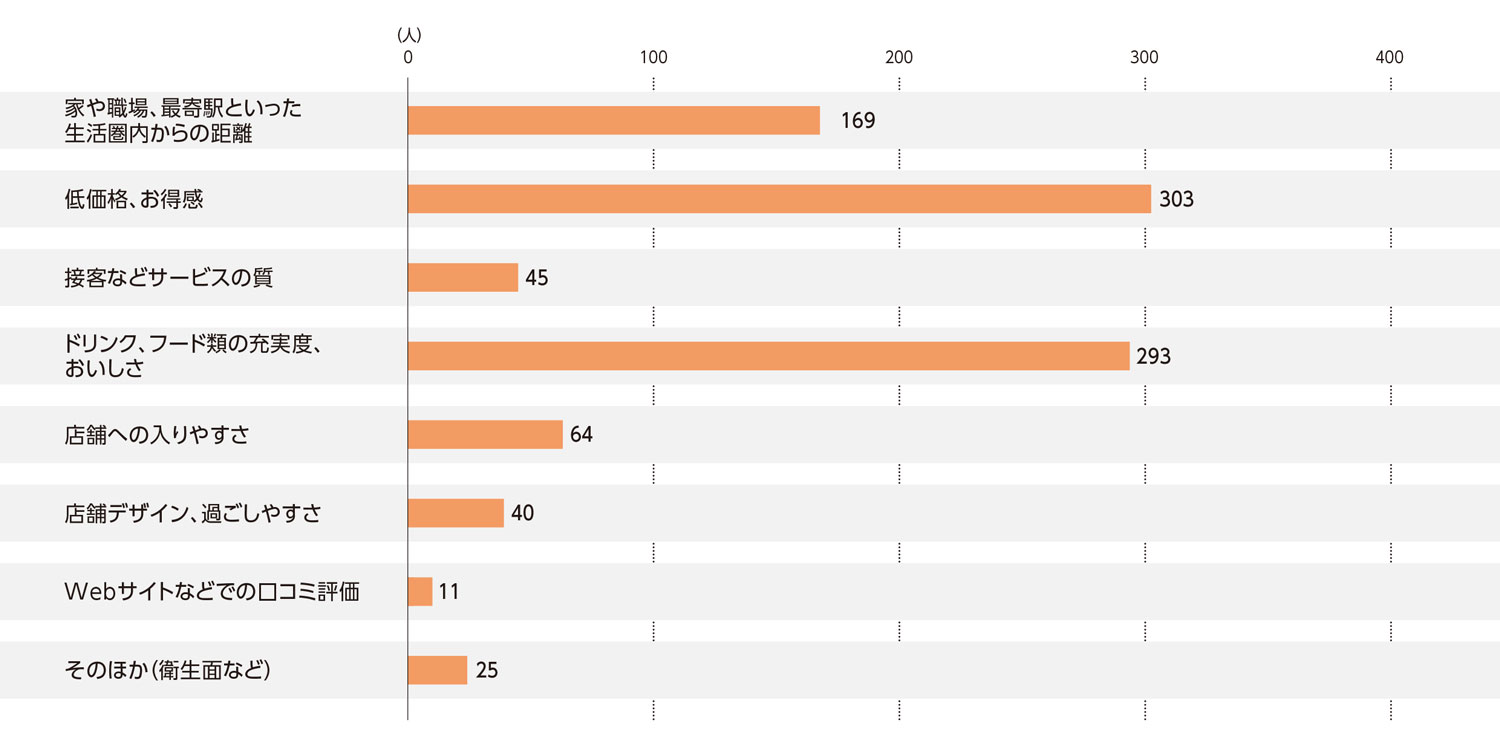

4. 利用の基準(現ユーザーおよび利用経験者)

現ユーザーおよび利用経験者に和食レストランを選ぶ際に重視するポイントを聞くと、「低価格、お得感」の303人(31.9%)、「ドリンク、フード類の充実度、おいしさ」の293人(30.8%)がそれぞれ3割を超える回答となった<図d>。バラエティ豊富でおいしい食事を手軽に楽しめることが重視されていることがうかがえる。次いで「家や職場、最寄り駅といった生活圏内からの距離」が169人(17.8%)であった。

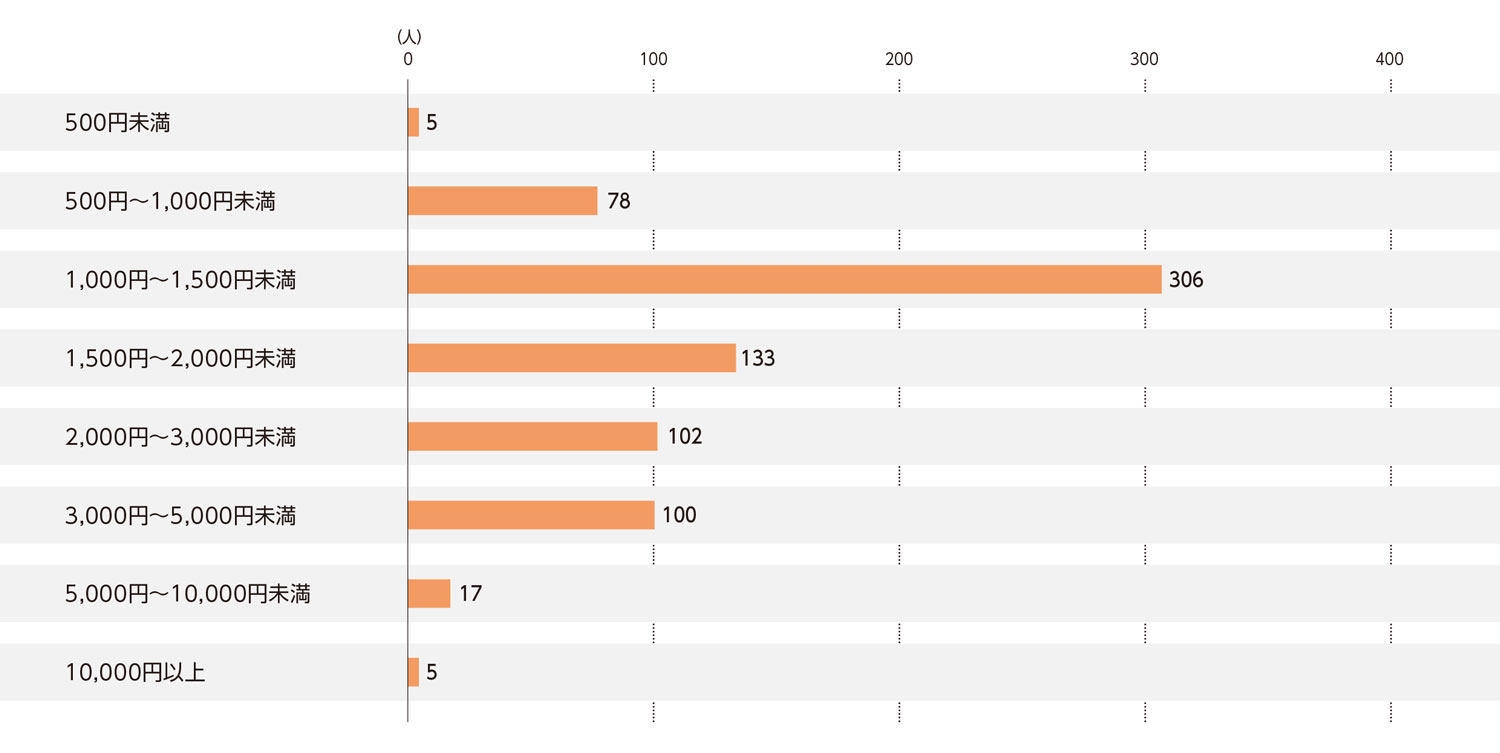

5. 利用にかける費用(現ユーザー)

和食レストラン1回の利用にかける費用を聞いた設問への回答では、現ユーザーの746人のうち「1,000円〜1,500円未満」と答えた人が306人(41.0%)と突出しており、全体の4割を占める<図e>。「3.利用の理由」で「気軽に利用できるため」の回答が多かったこと、「4.利用の基準」で「低価格、お得感」の回答が多かった結果を反映するように、比較的手頃な価格で利用する人が多いようだ。

ただし、「1,500円〜2,000円未満」が133人(17.8%)、「2,000円〜3,000円未満」が102人(13.7%)、「3,000円〜5,000円未満」が100人(13.4%)とそれぞれ15%前後を占め、人によって1回に利用する金額にはばらつきが見られる。より低価格帯である「500円〜1,000円未満」の回答者も78人(10.5%)と1割を占めていることにも注目したい。

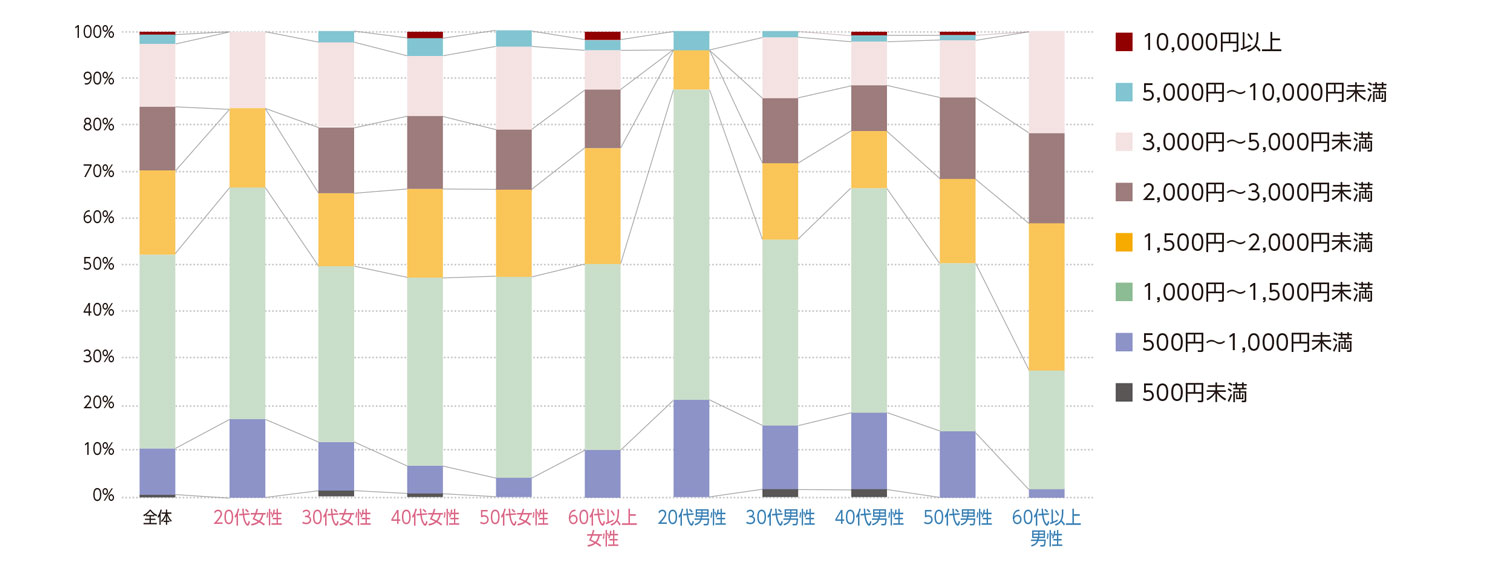

6. 性別・年齢別の利用にかける費用(現ユーザー)

性別・年代別の和食レストラン1回の利用にかける費用を見ると、男女ともに20代は費用を抑える傾向が見られる<図f>。30代以上は、女性は年代による違いはあまり見られず、男性は年代が上がるほど金額が高くなる傾向が見られた。

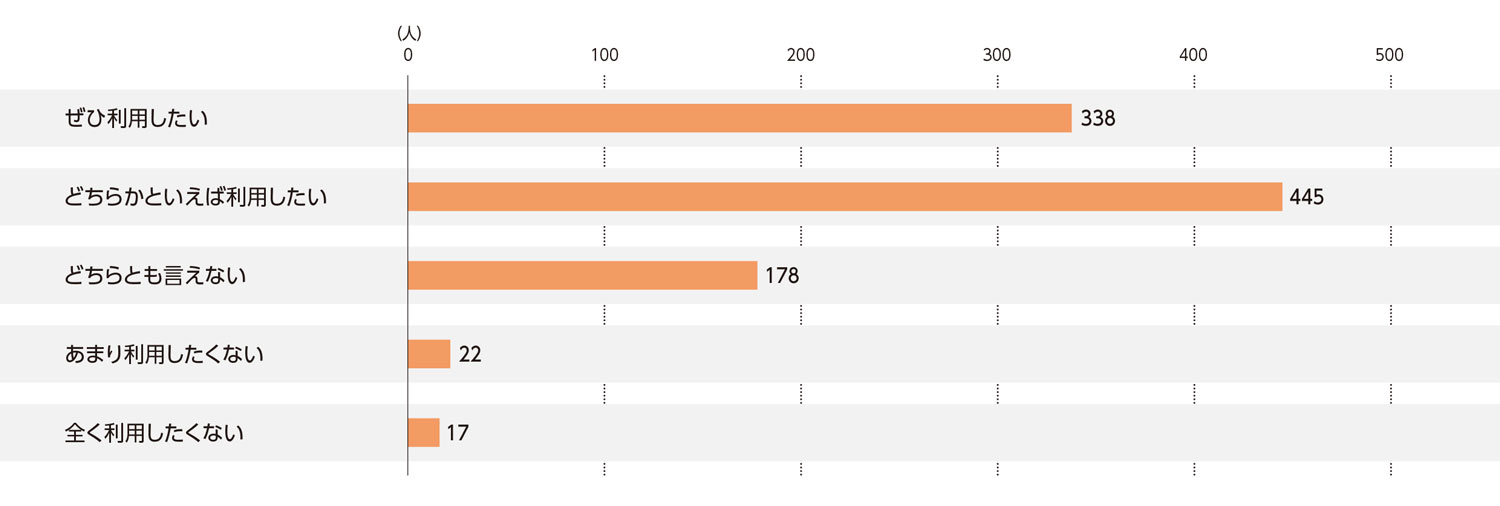

7. 今後の利用意向

和食レストランの今後の利用意向を聞いたところ、「ぜひ利用したい」は338人(33.8%)、「どちらかと言えば利用したい」は445人(44.5%)であり、これらを合計すると全体の8割近く(78.3%)が積極的な利用意向を持っていることがわかった<図g>。現在の利用率(74.6%)に対しても高い割合である。

利用意向が高い人の記述式自由回答欄を見ると、「和食が好きだから」の回答が多い。ほかには「健康的なイメージがあるから」「ヘルシーだから」といった健康面に注目した回答や、「高齢の家族も一緒に楽しめるから」「幅広い年代で行ってもみんなが好きなものを選べるから」といった年齢を考慮した回答、さらに「落ち着いた雰囲気でゆっくり過ごせるから」など、さまざまな回答が寄せられた。また「家でつくるのが難しい料理が食べられるから」「季節の料理が少しずつ味わえるから」など、家庭での調理の負担を考慮した回答も複数寄せられた。いずれにしても、和食レストランならではの長所に魅力を感じていることがうかがえる。

一方、利用に消極的な人は39人(3.9%)にとどまり、「どちらとも言えない」と回答した人は178人(17.8%)だった。理由としては外食自体あまりしないという回答のほか、「値段が高くて利用しづらい」などが多い。なかには「小さな子どもが行きたがらないから」といった回答も寄せられた。

8. まとめ(ビジネス領域としての和食レストラン)

今回のアンケートでは、和食レストランの利用率は74.6%と全体の7割以上を占めた。利用者の年代も幅広い上に今後の利用意向も高く、引き続き堅調な需要が見込めると言える。

ただ、和食レストラン自体は以前からある業態で競合も多く、レッドオーシャンと言われる外食産業の中でどのように顧客を引き付けるかが課題だ。今回のアンケートで寄せられた自由回答からもいくつかヒントを見つけることができるだろう。

もともと洋食に比べてヘルシーな印象が高い和食だが、近年の健康志向の高まりを大いに利用して、さらに「体に優しい」イメージをアピールしたいところである。低塩・低脂肪メニューを導入したり、地産地消を強調したオーガニックなメニューを季節ごとに提供したりすることも一例に挙げられる。

課題として若年層や小さな子どもがいる世帯の取り込みが挙げられる。さきほど挙げたヘルシーなメニューの展開に加えて、若者に好まれるような和洋折衷の料理や、キッズメニューの充実も一案である。

近年急増しているインバウンド需要も見込み、新しい体験ができる場所として売り出すことも一案だ。例えば日本酒や焼酎、和紅茶、珍しい緑茶など日本ならではの飲料とのペアリングメニューの提供や、季節ごとのメニュー開発、和らしさを演出する内装に力を入れてSNSなどを通して宣伝してもいいだろう。

(本シリーズのレポートは作成時時点における情報を基にした一般的な内容になっています。個別の施策等を検討される際には、別途、専門家に相談されることをお勧めします)

調査概要

- 調査期間:

-

2024年7月5日〜7月22日

- 調査対象:

-

国内在住の20代男女、30代男女、40代男女、50代男女、60代以上男女。

サンプル数(n)1,000人

- 調査方法:

-

インターネットによるアンケート調査

最終内容確認日2025年2月