業種別開業ガイド

再生資源回収業

2024年 1月 10日

トレンド

再生資源回収業は、一般家庭などから出る不用品や再利用できる品物を回収し、リサイクル・リユースに出して収益を得る事業だ。回収した家電や家具を使えるように直して販売したり、中古自転車など海外で需要のあるものは、輸出業者にまとめて販売したりする。また、完全に壊れた家電は、鉄、銅、アルミ、希少金属、プラスチックに分けて再資源化事業者に販売する。

再生資源回収業は、資源循環型社会の形成に貢献し、地球環境問題解決の一翼を担っている。環境負荷を減らす意義ある事業だ。サステナビリティへの関心が高まる中、追い風が吹いている業種と言える。

近年、記録的な猛暑や豪雨による自然災害が多発し、気候変動の影響が目に見えて深刻化してきた。個人にもできる環境問題の取り組みとして、ごみ問題への関心がさらに高まっている。コロナ禍には外出制限やリモートワークの普及により在宅時間が増え、家の片付けや不用品の処分をする人が急増した。

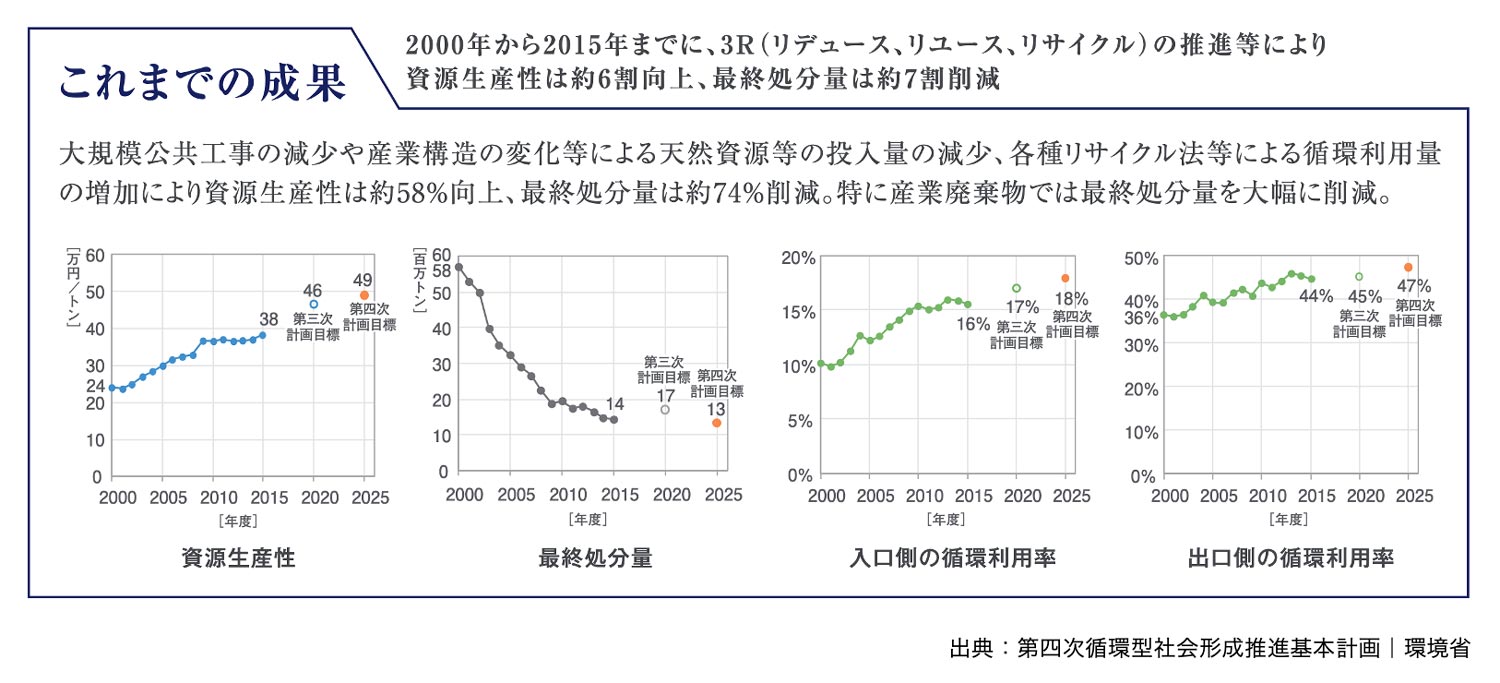

「3R」は、Reduce(リデュース/廃棄物にしない)、Reuse(リユース/使用できるよう工夫する)、Recycle(リサイクル/どうしても使えないときには資源に戻す)のことで、エネルギーを使用しない順に優先度が高く設定されている。この考え方に貢献できるのが再生資源回収業だ。

中には「無許可」で再生資源や廃棄物を回収している業者があり、重大な問題となっている。無許可業者による不法投棄、不適正処理(環境対策を行わずに廃家電を破壊、フロンガスや鉛などの有害物質放出)、不適正な管理により火災が発生するなどの事例があり、行政は正しい処分の啓発に取り組んでいる。違法業者には厳しい罰則が設けられており、再生資源回収業を開業する際には許認可の取得は必須だ。

近年の再生資源回収業事情

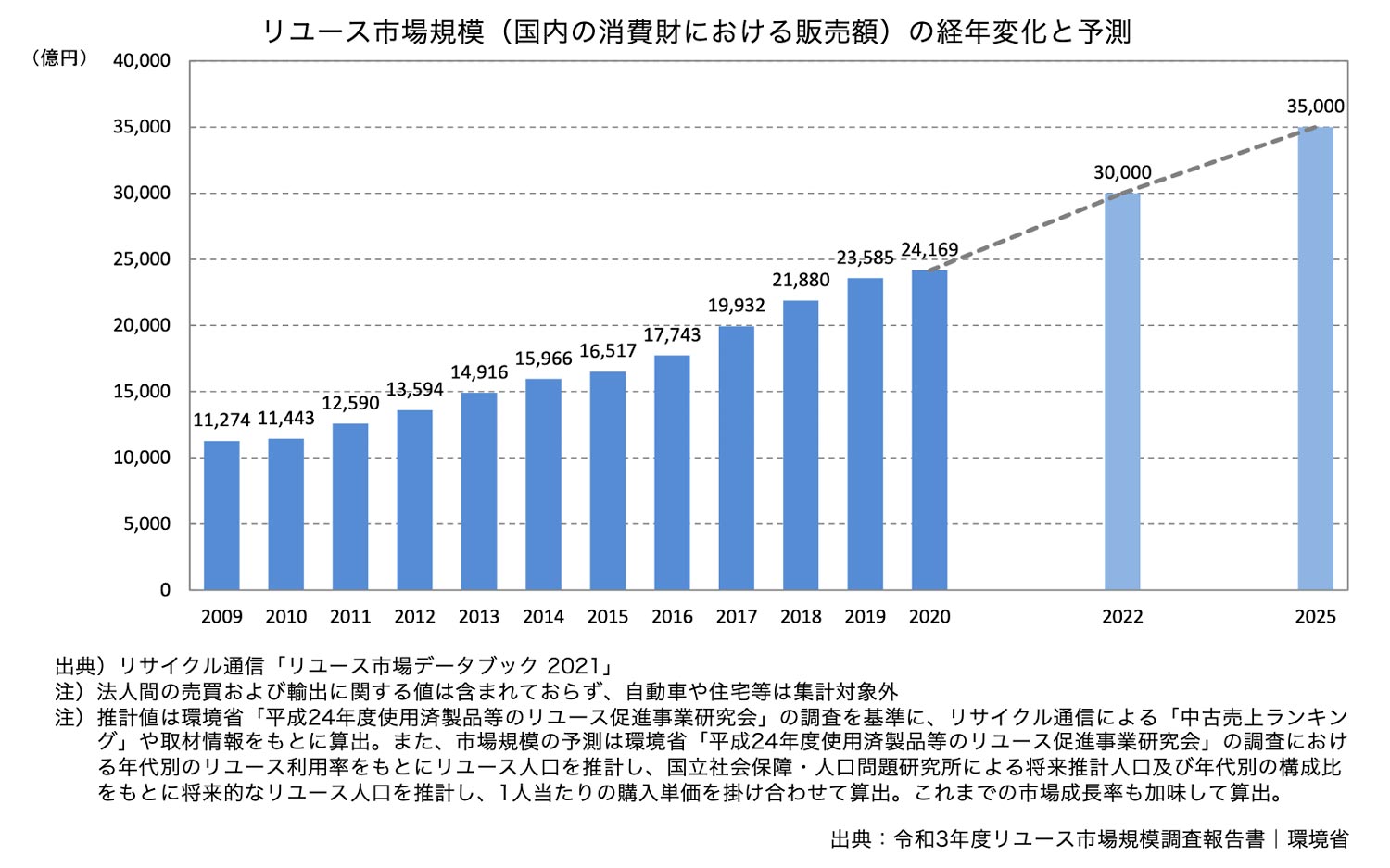

環境省の「令和3年度リユース市場規模調査報告書」によると、2009年以降リユース市場規模は拡大を続け、2020年は2兆4169億円となり、11年連続での成長となった。

背景としては、コロナ禍に在宅時間が増え家の片付けをして物を手放す人が増加したことや、物価の上昇、新品不足、SDGsの流れが追い風となって需要が拡大したとみられる。拡大トレンドは継続する見込みで、2025年には3兆5000億円規模になると予測している。

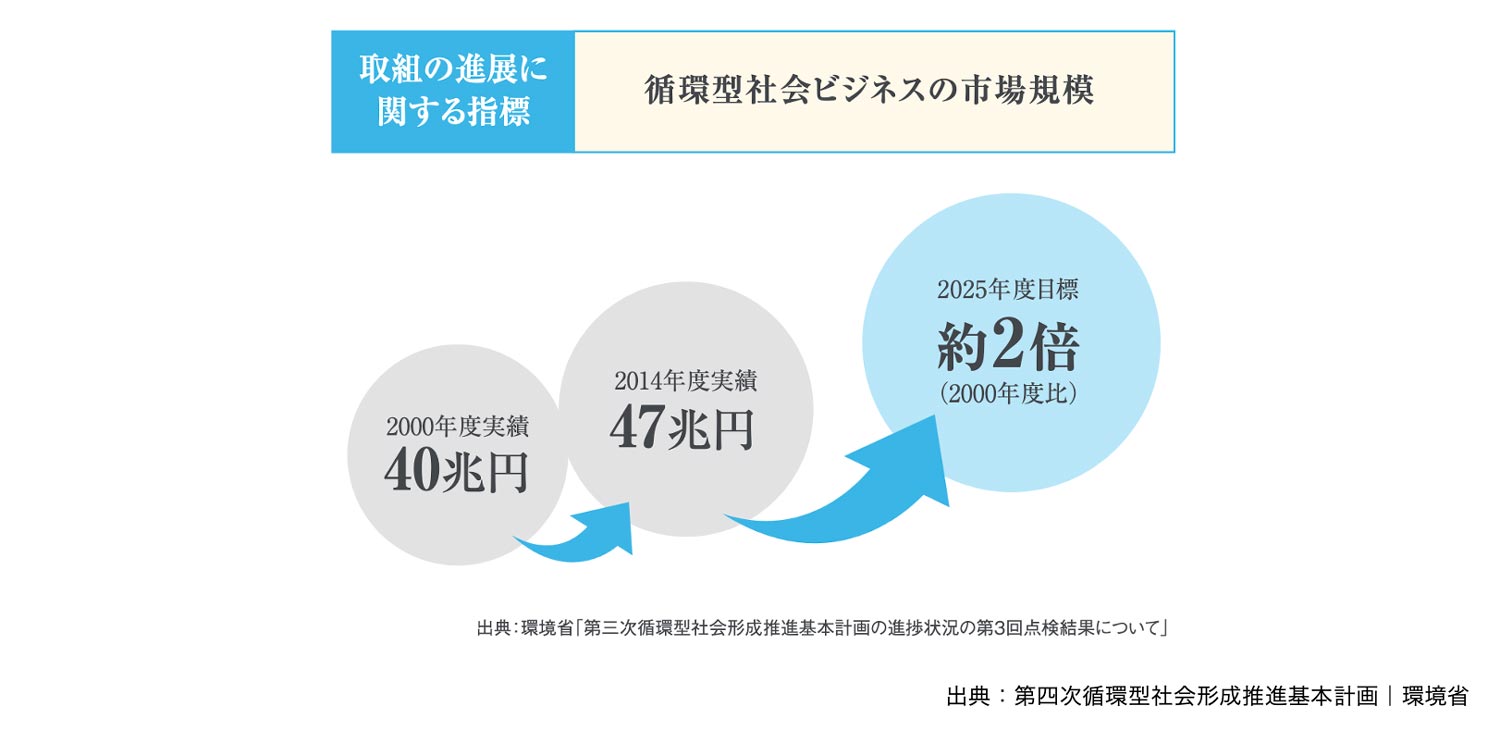

循環経済への移行に向けて鍵となるのは、リユースの他に、シェアリング、リペア、リファービッシュ、リマニュファクチャリング、リサイクルなどがある。このような取り組みを取り入れた循環型社会ビジネスの市場規模について、環境省の「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、2025年には2000年度比の約2倍にしたいという目標を掲げている。循環型社会ビジネスの定義や振興すべきビジネスを設定し、さらなる市場規模の拡大を目指している。

さらに、環境省による「第四次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第2回点検結果(循環経済工程表)」では、廃棄物処理や資源循環の担い手不足、循環資源のリサイクル先の不足が指摘されている。この担い手のひとつに該当するのが、再生資源回収業者だ。

リユース・修理・サブスクリプションなどの循環型事業モデルの推進が明記されており、今後もますますリユース・リサイクルの取り組みが推進される流れにあることが分かる。

再生資源回収業の仕事

再生資源回収業の仕事は、「回収」「分類/修理」「販売」に分けられる。それぞれ具体的な仕事内容は以下のとおり。

- 回収:一般家庭または工事現場や事業所へ、不用品・廃棄物をトラックで回収に行く。家電小売店から収集の許可を得ている場合には、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビの4種の廃棄物も回収できる。

- 分類/修理:回収した資源をリユース、リサイクル、廃棄のどのルートに回すかを分類する。リユースできる場合には、使えるように修理する。

- 販売:自分で運営するリサイクルショップで販売するか、古物市場、輸出業者、再資源化事業者などに販売する。

再生資源回収業の人気理由と課題

人気理由

1. 開業しやすい

- 特別な経験や学歴は不要で開業しやすい

- 初期投資が少額で済み、ローコストで運営できる

2. 成長が見込まれる

- 循環型社会の推進が今後も続く

- 消費者の環境意識が高まっている

3. 地球環境問題に貢献できてやりがいがある

- 3Rの取り組みは、世界的なSDGs推進の中に位置付けられる

- 直接的に地球環境問題に貢献できる仕事であり、やりがいを感じられる

課題

- 参入者が増え、競争が激化している

- 業者を介さずCtoCでの取引が増えている

開業のステップ

再生資源回収業を開業するにあたっての具体的な流れは、次のとおり。

ステップ1. 店舗・駐車場の確保

リユース品を販売・保管する場合には、店舗・倉庫を確保する。トラックを駐車するスペースも必要。

ステップ2. 各種許可の申請

「産業廃棄物収集運搬業」や「古物商許可」の申請を行う。

ステップ3. 開業手続き

個人事業主として開業する場合には、税務署に開業届や、青色申告承認申請を提出する。

ステップ4. トラックの購入

再生資源を回収するためのトラックを購入する。事業規模に応じて、車両の積載量を検討する。

ステップ5. 流通ルートの確保

輸出業者や再資源化事業者などの販売先を確保する。

ステップ6. 集客の準備

マッチングサービスやポータルサイトに登録する。

再生資源回収業に役立つ資格

再生資源回収業に必要な資格や許可には、以下のようなものがある。

・自動車運転免許

車両の総重量や最大積載量によって取得すべき免許の種類が異なるため、必ず確認する。

・古物商

回収した不用品をリユース品として販売する場合、古物商の許可は必須となる。手続きは、事業を行う地域の警察署で行う。必要書類とともに古物商許可申請の手数料として19,000円を提出する。詳しくは、警視庁のサイトを確認すると良い。申請してから許可交付まで1カ月以上かかることがあるため、スケジュールには注意したい。

・金属くず商

鉄やアルミといった金属が含まれている自動車やエアコン配管、アルミサッシなどを販売する場合、金属くず商の許可が必要になる。ただし、地域によっては古物商の許可があれば金属くず商の届出が不要なこともある。事業を行う都道府県のサイトを必ず確認する。

・一般廃棄物収集運搬業

一般家庭から出る不用品は「廃棄物」となるため、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要となる。しかし、自治体により新規登録を受け付けていない場合が多く、取得はかなり難しい。募集している場合には申請が可能で、申請書や事業計画書などを市区町村に提出する。

・産業廃棄物収集運搬業

法人から出る廃棄物を回収する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となる。公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受け、講習会の修了証、事業計画書、確定申告書の写しなどを各都道府県に申請する。

・積替保管

積替保管許可があれば、廃棄物を一時的に保管施設で留め置きできる。廃棄物が少量の場合、積替保管施設を経由して他の廃棄物と一緒に運搬することで、コスト削減や環境負荷低減にもつながる。積替保管の許可を得るには、産業廃棄物収集運搬業申請の際に事前計画書の提出と現地審査が必要だ。各都道府県に確認しながら進めると良い。

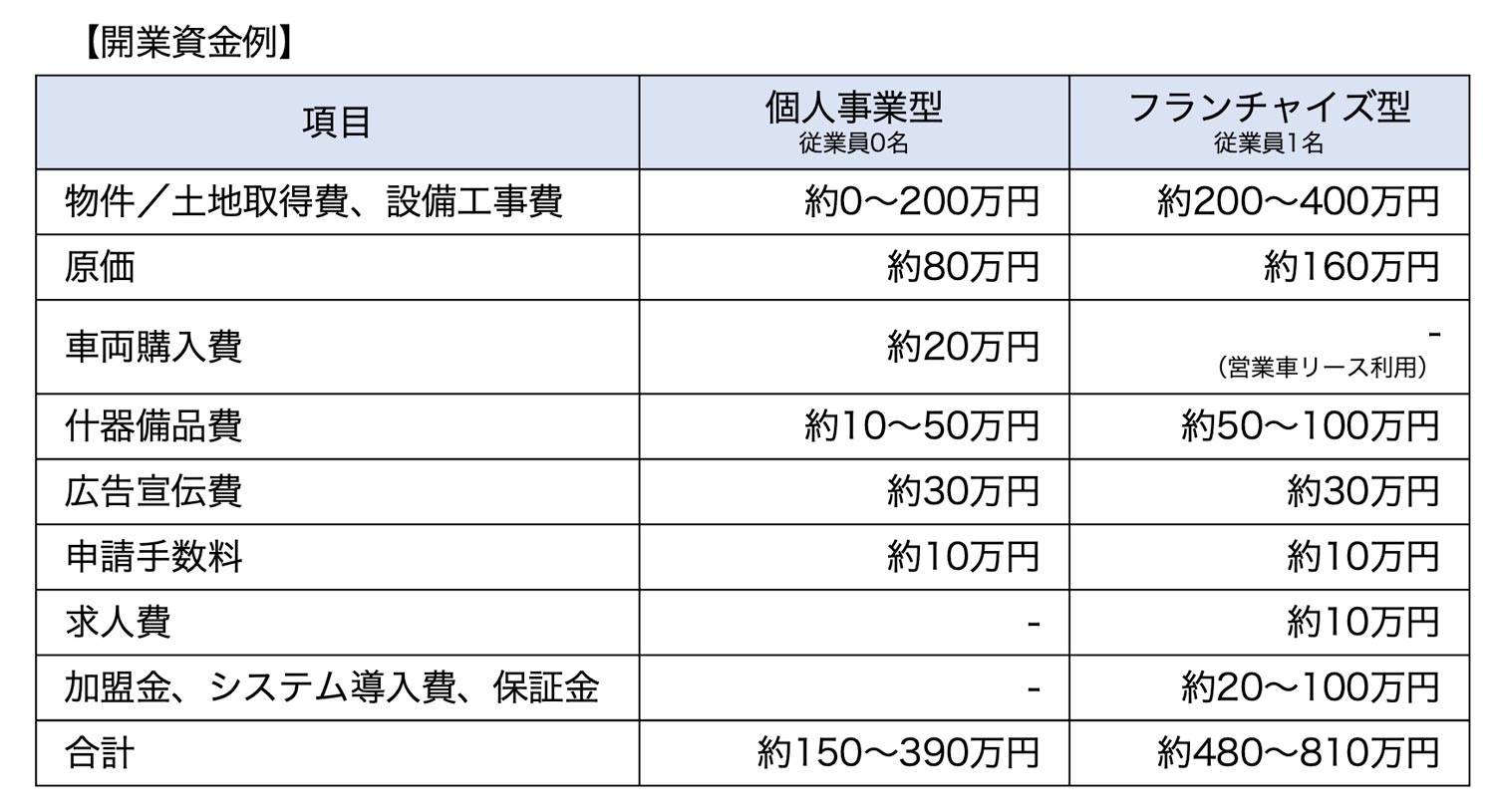

開業資金と運転資金の例

開業にあたっては、以下のような資金が必要である。

物件/土地取得費、設備工事費:初月家賃、敷金、礼金、保証金(家賃の6~10カ月程度のことが多い)、駐車場代、内外装工事、看板工事など(内容により大きく変動する)

車両購入費:軽トラック(中古)

什器備品費:パソコン、商品陳列棚など

広告宣伝費:ホームページ制作費、広告チラシ制作費、印刷費など

申請手数料:古物商申請費、産業廃棄物収集運搬業申請費など

求人費:求人媒体利用費、人材紹介費など

また、フランチャイズの場合には、別途加盟金やシステム導入費、保証金、研修費がかかる。

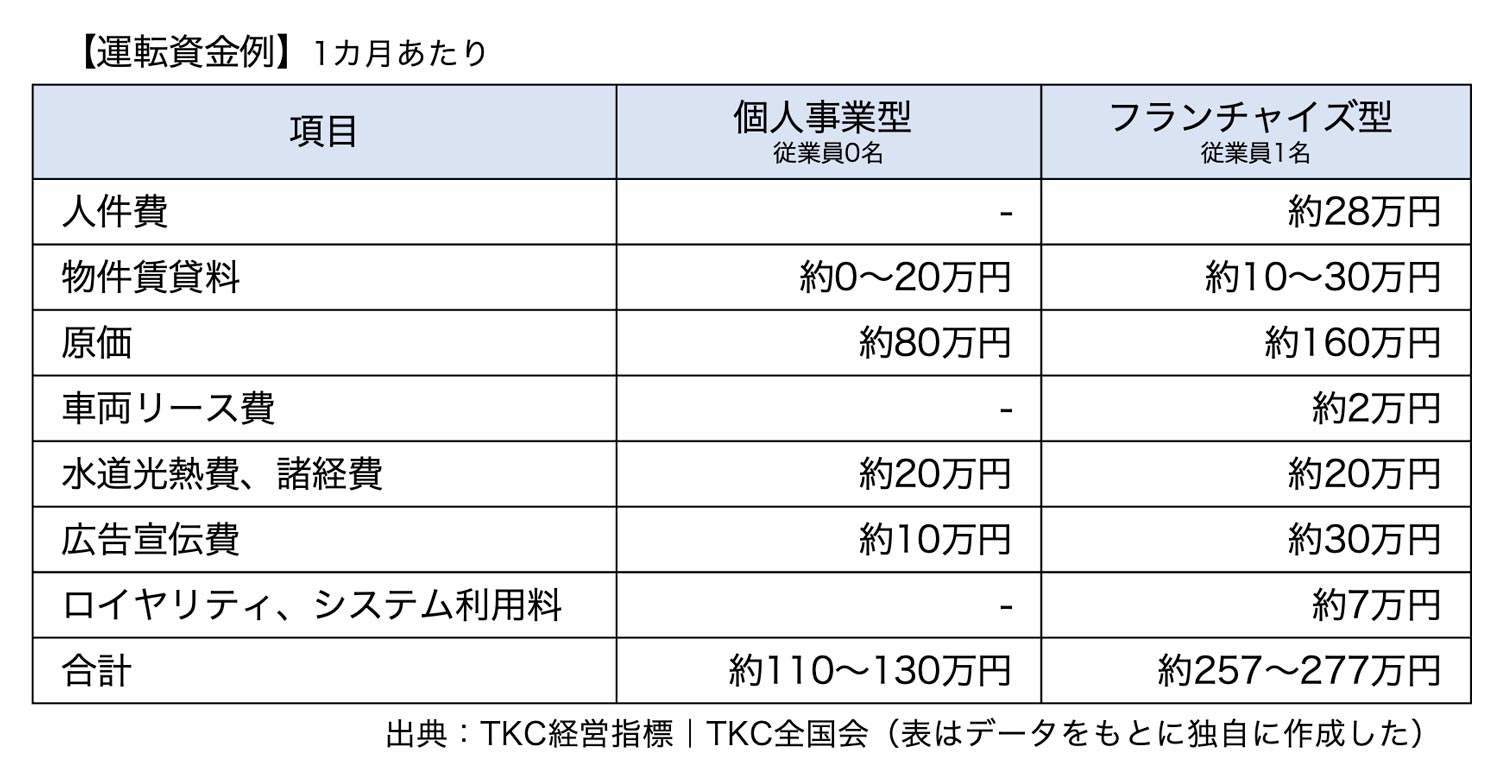

個人事業型とフランチャイズ型とでは開業資金、運転資金が異なるため、それぞれについて例を示す。

開業にあたっては、金融機関の他、政府系の日本政策金融公庫も利用できる。創業を支援する「新規開業資金(中小企業経営力強化関連)」、認定支援機関の助言があれば金利が安価になる「中小企業経営力強化資金」などの融資制度がある。

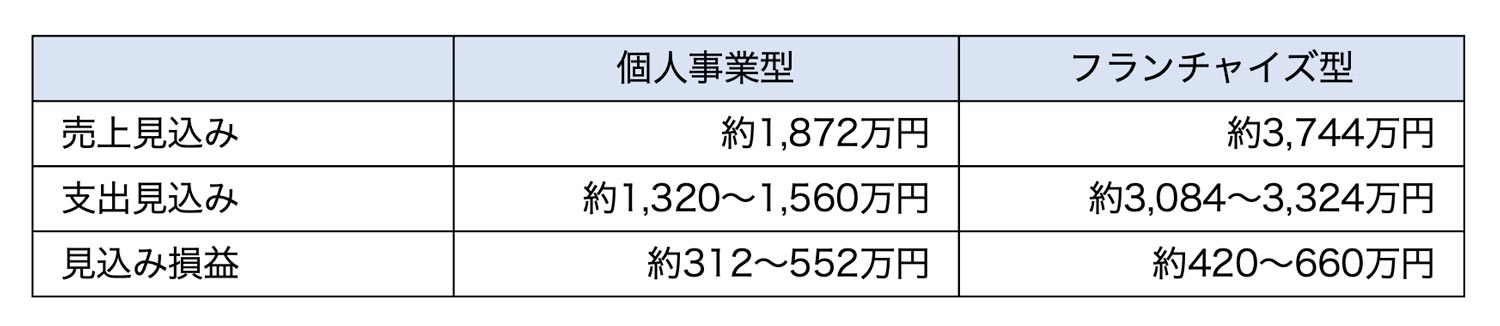

売上計画と損益イメージ

再生資源回収業を個人開業した場合の、1年間の売上計画と損益イメージは次のとおりである。

年間営業日数:312日

平均日商:個人事業型 約6万円、フランチャイズ型 約12万円

年間売上:個人事業型 約1,872万円、フランチャイズ型 約3,744万円

年間の収入から支出(上表の運転資金例)を引いた損益は以下のようになる。

このシミュレーションでは、個人事業型は従業員を雇わず、小規模での運営となっている。個人事業型のメリットとしては、営業時間や経営方針を自由に設定できることだろう。集客も「くらしのマーケット」などのマッチングサービスやポータルサイトに登録して、自社独自のサービスをPRすることが可能だ。大きな店舗を構えなくても、自宅でインターネットを使って商品を紹介すれば、店舗家賃などの経費削減が実現する。

一方、フランチャイズ型のメリットとしては、企業の知名度があり集客しやすい点があげられる。また、未経験でも本部の経営を学べることや、営業サポートを受けられるのも魅力だ。営業車両のリースやホームページの開設、パソコンなどの物品を支給してくれるところもあり、フランチャイズ型の利点は多いといえる。

再生資源回収業は、利用に慣れていない顧客に警戒される可能性もあるため、許認可取得をアピールし、料金体系も分かりやすさを心掛けると良い。誠実な運営で信頼を得ていくことが、事業を成功させるポイントだろう。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)