業種別開業ガイド

住宅内装リフォーム業

2023年 9月 15日

トレンド

近年、働き方改革やコロナ禍によって在宅勤務・リモートワークが一般化し、自宅で過ごす時間が増えたことから住まいに対する関心が高まっている。これらの新しい生活スタイルへ対応するため、住まいのリフォームを検討する人が増えており、内装リフォーム業の市場規模は拡大傾向だ。

開業にあたり特別な資格を必要としない内装リフォーム業は、個人をはじめ、異業種からの参入も相次ぎ、市場全体での競争が激化している。また現代の日本では人口減少による「空き家問題」も発生しており、将来的に内装リフォーム業の需要はさらに高まると予想されている。

内装リフォーム業の業務内容は、フローリングや壁材の張替えを行う内装工事、浴室やトイレなどの水回り設備の工事、段差を無くすバリアフリー工事、変電・送配電設備の工事など多岐に渡る。またインテリアコーディネートや家具の販売を行い、他社との差別化を図る事業者も少なくない。

内装リフォーム業には、「専門型」と「顧客ニーズ型」の2つのタイプがある。どちらのタイプを選ぶかによって、業態は全く違ったものになるため、開業を検討する際はあらかじめ方針を定める必要がある。

1.専門型

専門型の内装リフォーム業とは、内装工事・水回り工事・電気工事など特定の業務に絞って事業を展開する業態だ。その分野での経験と技術を活かして、顧客に対して専門性の高いサービスを提供することで、信頼と評判を築きやすくなり、顧客からの依頼を集めることができる。また、はじめは特定分野に特化して開業し、その後、業務領域を増やして事業を拡大する方法もある。

2.顧客ニーズ型

顧客ニーズ型の内装リフォーム業は、顧客の幅広いニーズに応えるために、多角的なサービスを展開する業態だ。一般的なリフォーム内容のほかに、インテリアコーディネートや家具の販売を行うことで、顧客に一貫した提案が可能になる。また、リフォームに関するコンサルティング業務を行うことで、要望や予算に合わせた最適なプランの提案が可能になり、顧客との信頼関係をより強固にできる。

専門型と顧客ニーズ型のどちらを選ぶにしても、自身の経営戦略や強み、市場の需要を考慮しながら、適切な事業計画を定めることが成功の鍵となる。

近年の内装リフォーム業事情

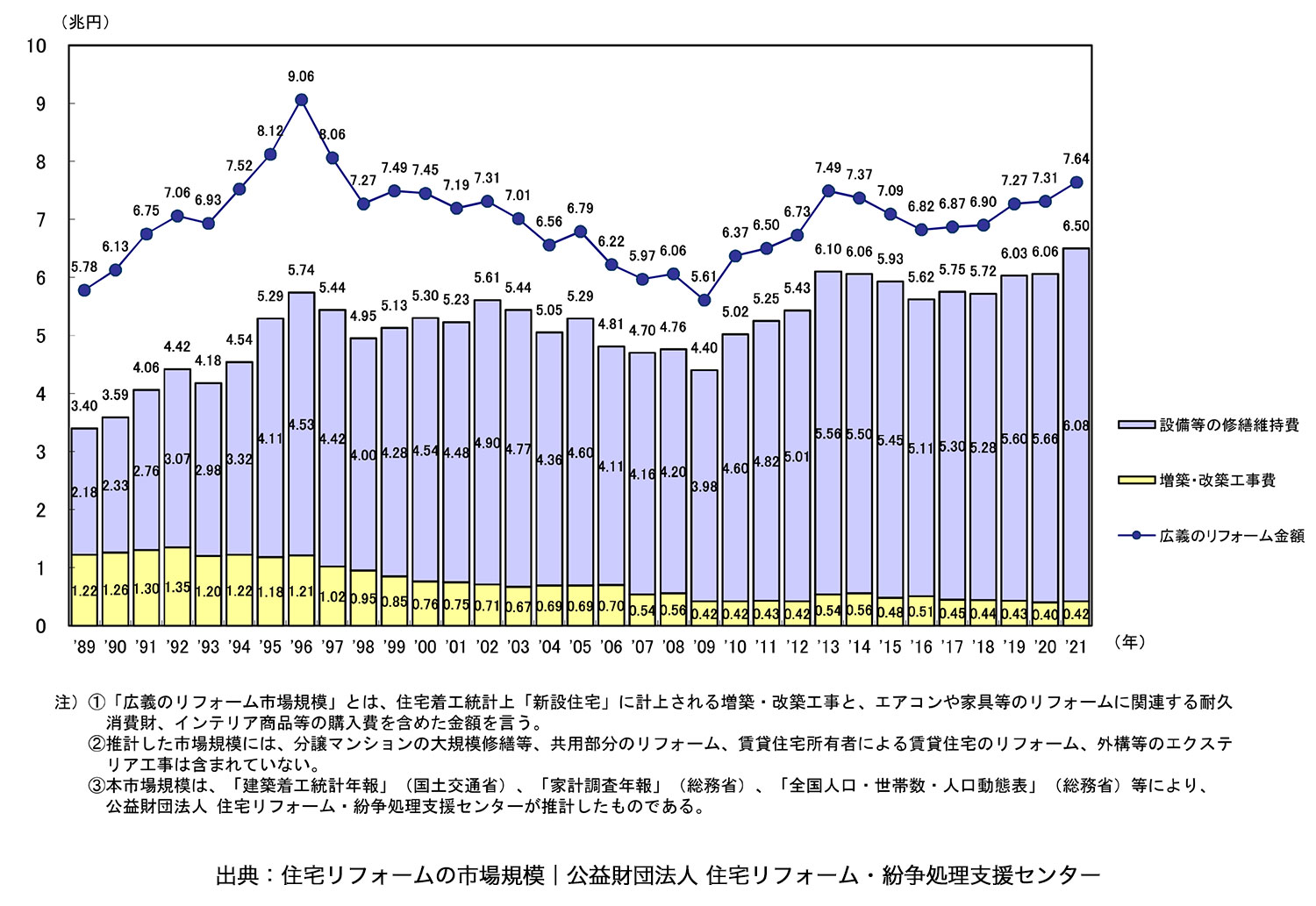

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターが発表する「住宅リフォームの市場規模」によると、2017年時点の約6兆8,700億円に対し、2021年時点では約7兆6,400億円となっており、5年間で市場規模が約7,700億円ほど拡大していることがわかる。

在宅ワーク・テレワークが定着化し快適な住まいに対する関心の高まりや、団塊ジュニア世代がリフォーム適齢期へ突入したことにより、住宅・住環境関連への投資やリフォーム関連消費が活発化し、市場全体が拡大したものと考える。

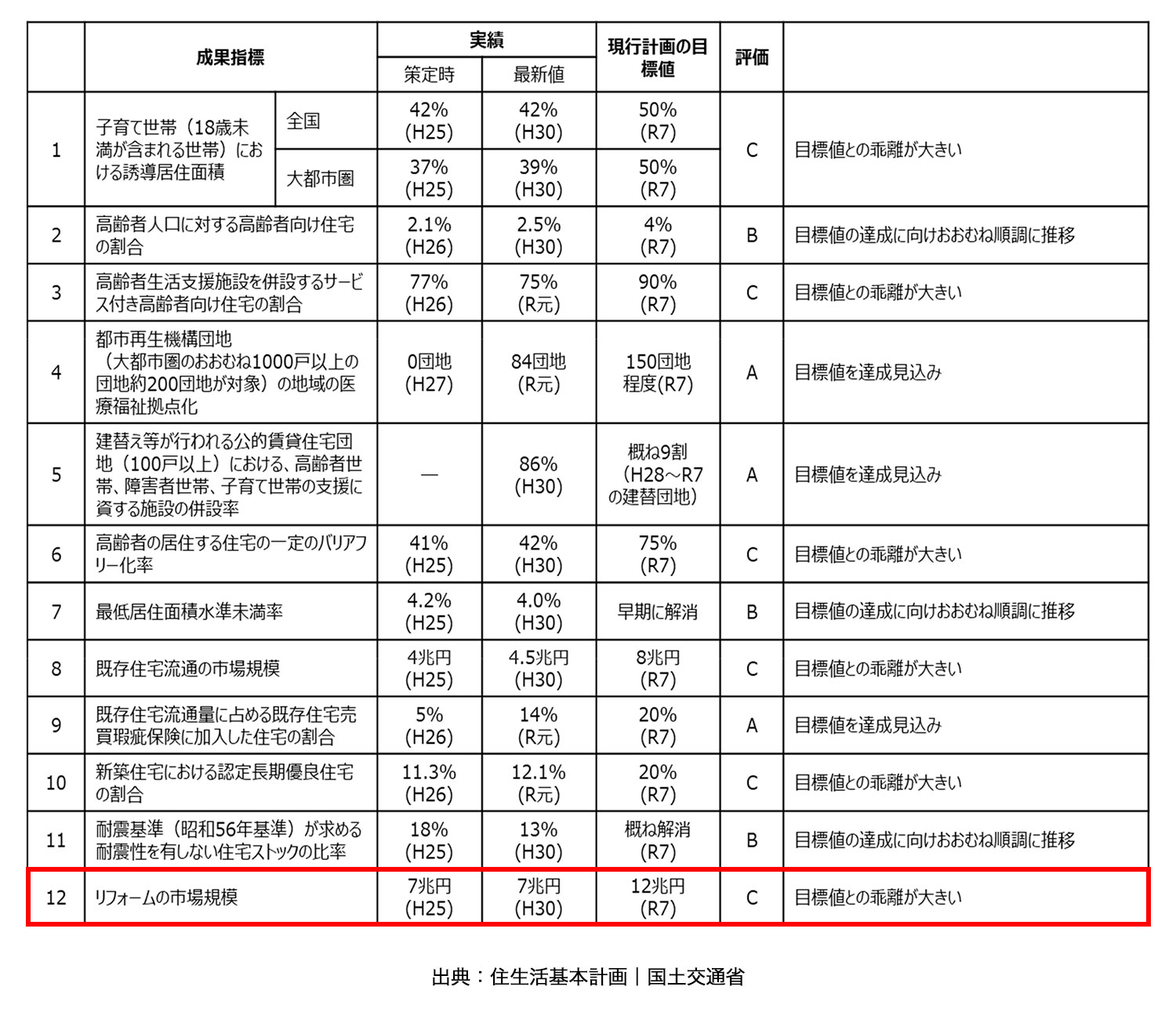

また国土交通省が発表する、国の住宅政策の方向性を示す「住生活基本計画」によると、リフォーム事業の市場規模を2025年までに12兆円まで拡大させる方針が示されている。

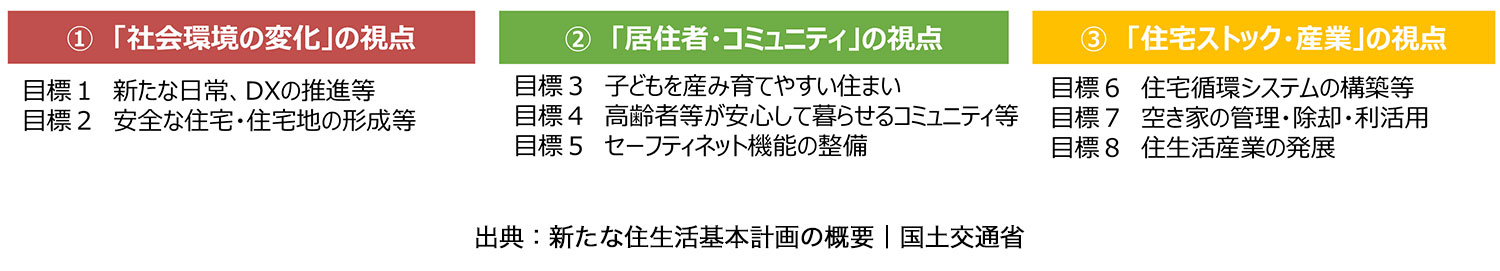

この方針の背景には、社会環境・生活様式の変化のほか、旧耐震基準・省エネルギー基準未達成の住宅ストック問題や、災害時の安全性確保などの課題がある。住生活をめぐる現状と課題に対応するため、下のような3つの視点で8つの目標を設定し、施策を総合的に推進する考えだ。

このような国の住宅政策の方針から、今後さらにリフォーム事業の市場規模は拡大していく可能性は高いと言えるだろう。

一方で、市場規模が拡大する内装リフォーム業にはホームセンターや家電量販店、家具店などの異業種の大手企業が相次いで参入してきている。これらの企業は住環境に必要な商品を取り扱っているためリフォーム業界と相性が良く、商品とリフォームを組み合わせて顧客にトータルコーディネートを提供している。

加えて、企業の参入により活性化しているリフォーム業は、職人不足も深刻化しており経験豊富な人材の雇用が難しくなってきているのだ。

このように現在の内装リフォーム業では、市場規模が拡大する半面、異業種からの参入により「顧客と職人の取り合い」が発生している。競争が激化している同業で生き残るためには、強みを活かし他社との差別化を図るなどの、確固たる経営戦略が求められている。

内装リフォーム業の仕事

内装リフォーム業の仕事は「現場調査」「図面作成」「施工/工事」「各種検査」に分けられる。それぞれの具体的な仕事内容は、以下のとおり。

- 現場調査:着工前の採寸、水回り設備の確認、電気設備の確認、空調設備の確認などを行う

- 図面作成:採寸をもとに平面図を作成し顧客に提案や見積もりを提示する

- 施工/工事:下地工事、水回り設備工事、電気設備工事、空調設備工事、仕上工事などを行う

- 各種検査:施工/工事完了後、社内検査、設計検査、消防検査などの各種検査を行う

内装リフォーム業の人気理由と課題

人気理由

1. 開業しやすい

- 軽微な工事であれば、特定の資格、業務許可が不要で新規参入しやすい

- 建設業の中でも比較的少ない初期投資で開業できる

2. ニーズの高まり

- 社会情勢からリフォームの需要が高まっており仕事が豊富にある

- 顧客を持続的に獲得できれば大きな成功を見込める

3. 地域社会に貢献できる

- 空き家問題の解決に寄与し地域社会に貢献できる

課題

1. リフォーム業全体で競争が激化しており、顧客と職人の取り合いがおきている

開業のステップ

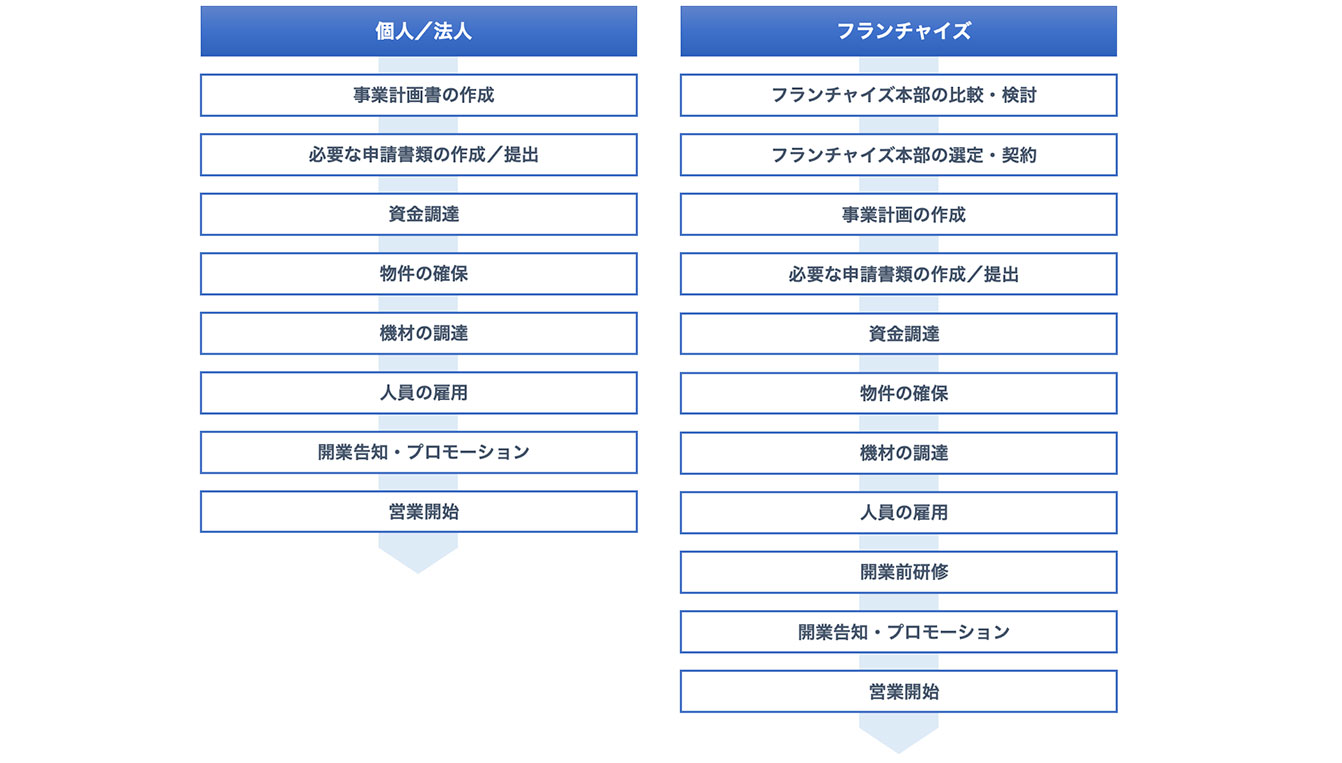

内装リフォーム業の開業には、「個人事業主として起業/法人を設立する」「フランチャイズに加盟する」という2つの方法がある。それぞれの開業ステップは、以下のとおり。

内装リフォーム業に役立つ資格

内装リフォーム業を開業するにあたって必要な資格は特にない。ただし、以下の資格を取得することで業務領域の拡大や顧客の信頼を得るのに役立つ。

・建築士または建築施工管理技士*¹

建築士や建築施工管理技士の資格を取得することで、リフォーム工事の設計や施工管理に関する専門知識を習得できる。また顧客の要望を的確に把握し、技術的な視点から最適なリフォーム計画を立案することが可能になる。

*¹建築士または建築施工管理技士の詳しい情報は、こちら(公益財団法人 建築技術教育普及センター)をご確認ください。

・インテリアコーディネーター

インテリアコーディネーターの資格を取得することで、インテリアデザインやカラーコーディネートなど、内装の専門的な知識を習得できる。顧客の要望に合わせた内装提案やデザインに対するアドバイスを行うなど、リフォームに関するコンサルティング業務が可能になる。

・電気工事士*²

国家資格である第二種電気工事士の資格を取得することで、有資格者でないとできない電気配線工事への対応が可能になる。照明インテリアの提案や、配線工事に関わる顧客の要望にも柔軟に応えられる。

*²電気工事士の詳しい情報はこちら(一般財団法人 電気技術者試験センター)をご確認ください。

・防火管理者*³

防火管理者の資格を取得することで、リフォーム工事における防火対策に関する知識を得ることができる。さまざまな機材を扱うリフォーム業での適切な防火対策は、関わる人や建物の安全性の確保につながる。

*³防火管理者の詳しい情報は、こちら(一般財団法人 日本防火・防災協会)をご確認ください。

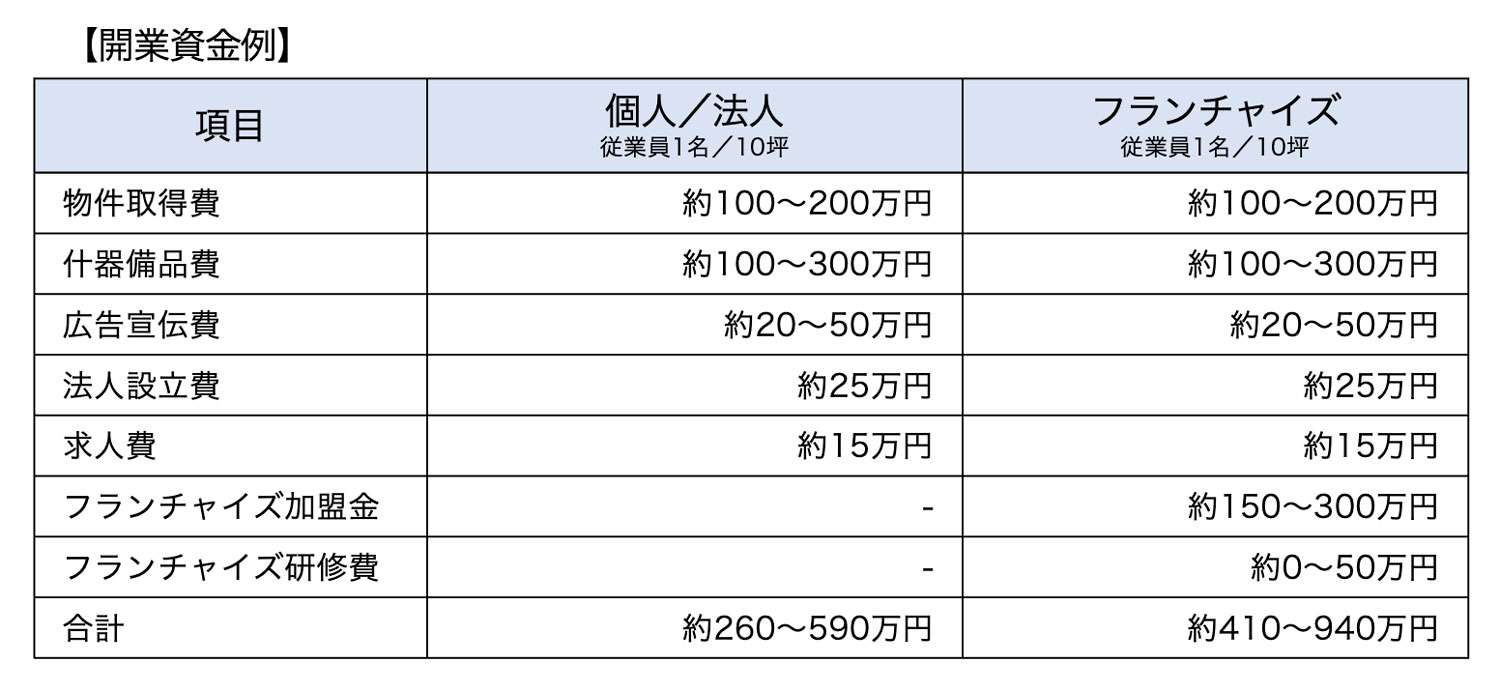

開業資金と運転資金の例

開業にあたって必要になる費用としては、以下のようなものがある。

- 物件取得費:初月家賃、敷金、礼金、保証金など(家賃の6~10ヵ月程度のことが多い)

- 什器備品費:車両、工具、梯子、パソコンなど

- 広告宣伝費:ホームページ制作費、広告チラシ制作費、印刷費など

- 法人設立費:法人登記手続き費など

- 求人費:求人媒体の利用費、人材紹介費など

また、フランチャイズの場合には、別途加盟金や研修費が掛かる。

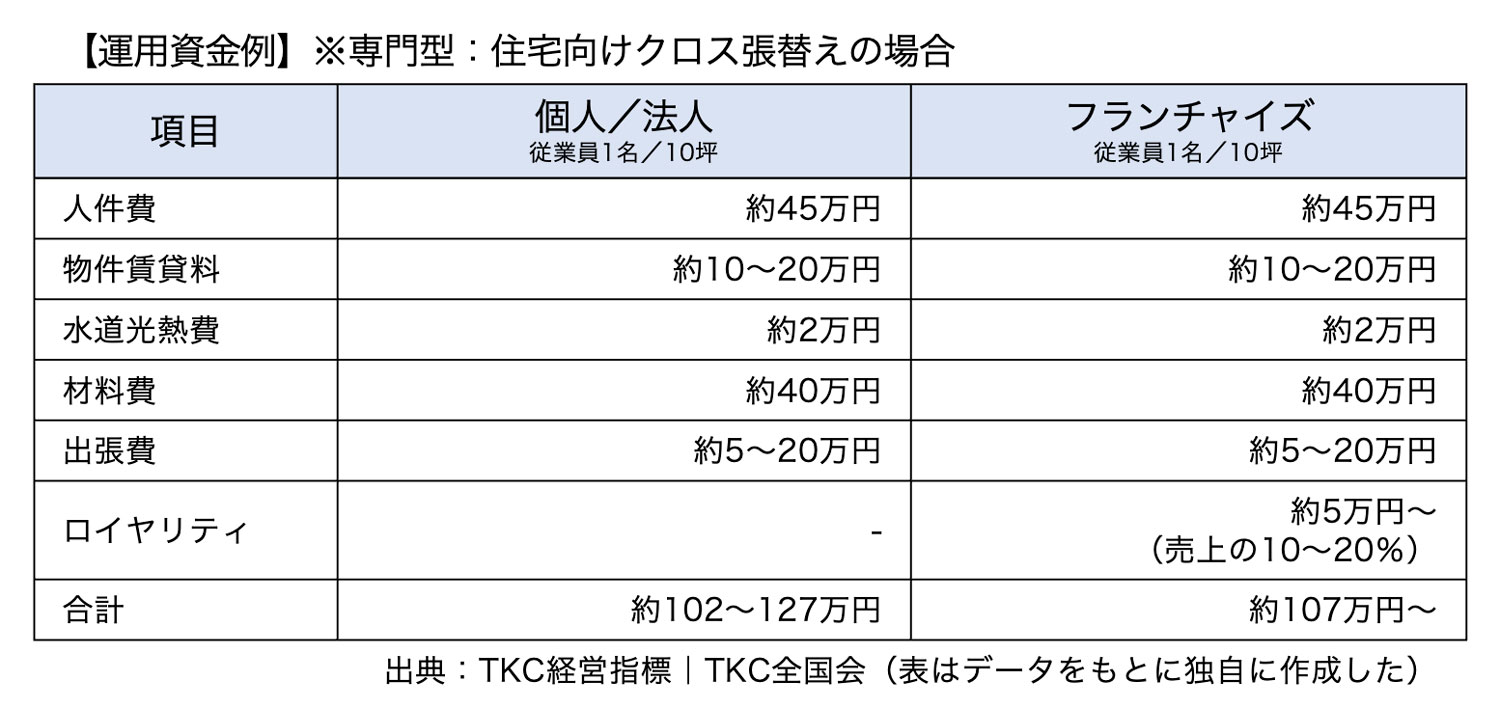

内装リフォーム業を開業する際は、個人/法人とフランチャイズ加盟とで開業資金と運用資金が異なる。建材をストックしないビジネスモデルの場合は、事務所を設けなくても運営できるため、さらに開業資金を抑えることが可能だ。

開業資金と運用資金の例を表にまとめた(参考)。

売上計画と損益イメージ

内装リフォーム業(住宅向けクロス張替え)を開業した場合の年収イメージをシミュレーションしてみよう。

年間営業日数:240日、1日の施工件数:1件、平均客単価:張替え面積64m²(1,000円/m²)として、1件あたり9万円(出張費、工事費込み)とすれば、年商は2,160万円(平均日商:9万円)となる。張替え面積によって、1日2〜3件の対応も可能だろう。

次に、損益イメージを算出してみよう。上表の運用資金例(個人/法人)を想定すると、年間支出は約1,224~1,524万円で、年間売上高:2,160万円とすれば、利益は約636~936万円(売上総利益率:29~43%)となる。

顧客はインターネットでリフォーム業者を比較・検討し、発注するという流れが主流になっている。自社ホームページを立ち上げ、訪問者を増やす工夫が必要だ。また近年では、アマゾンや楽天などのポータルサイトや、「くらしのマーケット」のようなサービス比較サイトに、リフォーム会社が続々と参入している。

一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会の「住宅リフォーム潜在需要者の意識と行動に関する調査」によると、リフォーム需要者の9割以上の人が何らかの不安を抱いている。「見積もりの相場や適正価格がわからない」「業者選び、手続きが面倒そう」「いろんな業者の特徴を比較しにくい」といった不安が上位にあるため、前述のような利用者が依頼しやすいサイトに参画し、自社の特徴をアピールするのは効果的な方法だ。

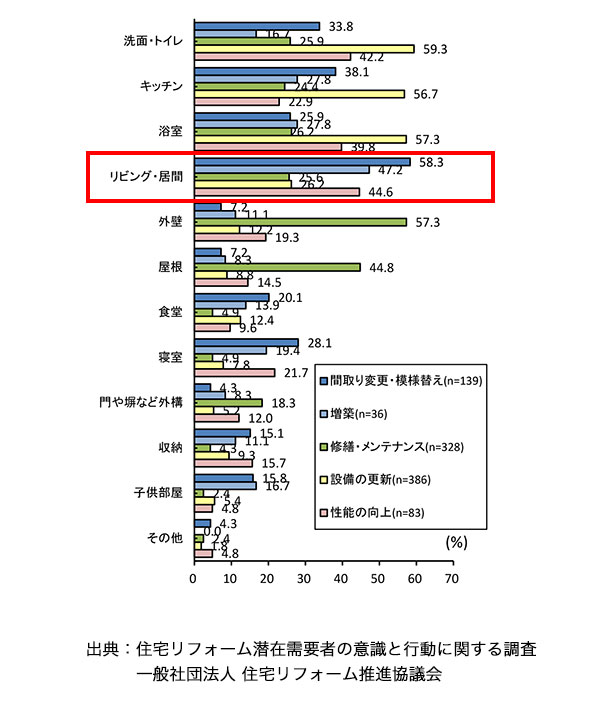

また、同調査で「リフォーム検討中の場所」は下図のような結果が出ている。例えばリビング・居間では、「間取り変更・模様替え」「増築」と共に「性能の向上」が高い数値となっている。

請け負う内容は「住宅向けクロス張替え」のみでなく、ダウンライトといった照明設置工事や、画期的な収納スペースの提案・設置なども対応できるようにすれば、客単価が上がり効率的に売上アップが図れる。

顧客の要望に誠意をもって柔軟に対応していくことで、口コミで高評価を得られ、継続した顧客獲得につながるだろう。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)