ビジネスQ&A

育児中の社員と周囲の社員との間に生じた軋轢の解消方法を教えてください。

2025年 7月 11日

育児中の社員とその周囲の社員との間に軋轢(あつれき)が生まれて悩んでいます。育児中の社員をサポートする社員への配慮は、どのようにすればよいでしょうか。また、経営層が意識すべきことがあれば教えてください。

回答

育児中の社員を支える制度だけでなく、周囲の社員に負担が偏らないよう業務を見直す仕組みが必要です。また、「お互いさま」や「ありがとう」といった声かけが自然に行われる職場の雰囲気づくりも重要です。仕組みと職場文化の両面から配慮することが、軋轢の解消につながります。

1.育児支援=特別扱い? 現場で起こる軋轢の正体

近年、多くの企業で育児中の社員を支援する制度の整備が進んでいます。一方で、現場からは「また急に休み?」「どうしてあの人だけ毎日定時退社できるの?」といった不満の声が聞かれることも少なくありません。こうした軋轢の背景には、制度の使われ方に対する不公平感や、サポートする社員が抱える感情のすれ違いが存在します。

育児中の社員の働き方に起因する軋轢は、主に以下の3つのタイプに分類できます。

(1)制度に基づく予定勤務(例:時短勤務、定時退社)

問題点:制度にのっとった働き方であっても、職場が繁忙期で残業が常態化している場合は、「業務負担の偏り」や「不公平感」を抱く社員が出やすくなります。

(2)突発的な勤務変更(例:急な休み、早退・遅刻)

問題点:突発的な勤務変更により、準備のないまま他の社員がカバーする状況が発生しやすく、「納得感の欠如」や「調整負担の偏り」につながります。

(3)感謝や配慮の伝わりにくさ

問題点:制度を利用する側に悪意がなくとも、「感謝の言葉がない」「当然と思っているように見える」と受け取られることで、心理的な摩擦が生まれる場合があります。

これらの背景には、働き方や価値観の違いがあります。例えば、「仕事優先」「遅くまで働くのが当然」と考える社員にとっては、育児を理由にした早退や欠勤が多い働き方は、理解しがたいものに映るでしょう。また、「子どもが頻繁に熱を出す」「夜泣きで親が慢性的に寝不足になる」といった育児の現実を経験していない社員は、育児中の社員の状況を想像しにくいこともあります。こうした経験の有無や価値観の違いが、誤解やすれ違いを生み出す要因となるのです。

この問題の本質は、

- サポートする側が配慮されていないと感じていること

- 育児中社員の事情への理解が不足していること

の両面にあります。

したがって、制度の整備だけでは不十分であり、育児中社員が抱える事情への理解を深めると同時に、感情面を含めた職場全体の調整や文化づくりが求められます。これは制度やルールだけではなく、日常のコミュニケーションや組織文化によって支えられるべきものです。

さらに、制度や善意の有無だけでなく、情報の見えにくさや感情のすれ違いも軋轢が生じる要因になります。例えば、制度にのっとって定時退社している社員がいたとしても、業務の分担や進捗がチーム内で共有されていれば、周囲の納得感は高まります。また、突発的な休みへの対応履歴を可視化することで、負担の偏りに気づきやすくなり、不満の声も抑えられる傾向にあります。

以下の表は、軋轢のタイプごとにサポートする社員の受け止め方や、現実的な対応策の方向性をまとめたものです。参考にしてみてください。

軋轢のタイプ |

サポート側の受け止め方 |

対応策の方向性 |

|---|---|---|

(1)制度に基づく予定勤務 |

・自分ばかり残業して不公平に感じる |

・業務の見える化 |

(2)突発的な勤務変更 |

・調整負担が集中しすぎている |

・業務の属人性排除 |

(3)感謝や配慮の伝わりにくさ |

・自分のサポートに気づいていない |

・感謝の気持ちを可視化 |

2.感謝と公平感に対するマネジメントの工夫

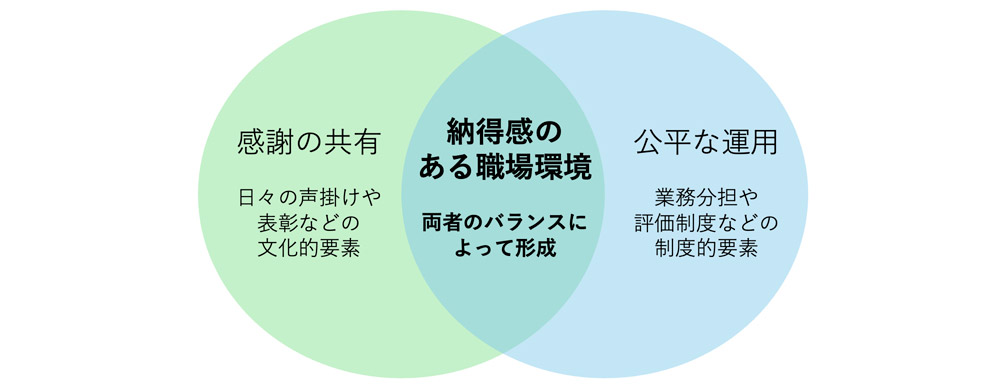

育児中の社員とそれを支える周囲の社員の双方に無理がなく、互いに納得できる環境をつくるためには、「感謝」と「公平感」の両面に丁寧に対応することが欠かせません。

(1)感謝の文化づくり

感謝の文化を育むには、育児中の社員が個別に感謝の意を伝えるだけでなく、組織としてサポートする社員をねぎらう仕組みが必要です。例えば、支援者への簡単な表彰制度や、日報・社内掲示板などを活用して貢献を可視化する取り組みは、「支えること」が評価される職場文化の醸成につながります。

(2)公平感の確保

公平感を確保するうえでは、業務負担の「見える化」が非常に有効です。ある企業では、急な欠勤時のフォロー記録をチーム内で共有し、バランスを意識した人員配置を行うことで、「負担が特定の人に偏っている」といった不満が大きく減少しました。業務の偏りが可視化されれば、事前の対策も取りやすくなります。

心理学の「公正理論」によると、人は「自分が公平に扱われている」と感じられるかどうかで、協力する意欲や仕事への満足度が大きく左右されるとされています。だからこそ、普段は目立ちにくい努力や支援の貢献にもきちんと目を向けて評価することが、職場全体の納得感や信頼関係の土台になります。

(3)管理職と経営層の責任

特に注意すべきは、サポート側の貢献が見えにくい環境では、当事者が「誰も自分の努力に気づいていない」と感じやすくなる点です。制度上の限界がある場合でも、日常のコミュニケーションや組織の雰囲気によって、それを補うことは十分に可能です。

こうした職場づくりを実現するには、管理職の役割が極めて重要です。経営層としては、現場任せにするのではなく、サポートする社員への評価やフォローを促す制度や指針を明確にし、組織として推進することが求められます。感謝と公平感が両立する環境は、経営の責任として整備すべき基盤なのです。

3.持続可能な組織文化に変えるために経営者ができること

育児支援に伴う軋轢は、制度や一時的な対応だけでは根本的な解決に至りません。真の解決に必要なのは、経営者の明確な意思と、それに基づく組織文化の醸成です。

ここで重要なのは、「育児中の社員」か「そうでないか」という単純な区別ではなく、誰もが“支える側”にも“支えられる側”にもなり得るという前提を、職場全体で共有することです。今は周囲をサポートする立場であっても、将来的には介護・病気・地域活動など、何らかの理由で自身の働き方に制約が生じる可能性があります。その時に「誰かが抜けても支え合える」文化が根付いている職場であれば、社員は安心して働き続けることができます。支え合いの文化と仕組みの有無が、組織の持続可能性を左右する要素になるのです。

(1)持続可能な組織文化がもたらす効果

柔軟な働き方や育児支援制度を導入している企業では、若手社員の定着率向上や採用競争力の強化といった成果が見られます。「この会社ならライフイベントがあっても働き続けられる」と社員が実感できる環境は、企業にとって大きな財産です。

また、「支援の対象は育児に限らない」ことを明示することで、制度の公平性に対する理解も広がります。多様なライフスタイルやキャリア観を受け入れる職場風土は、従業員一人ひとりの生産性と働きがいを支える基盤となります。

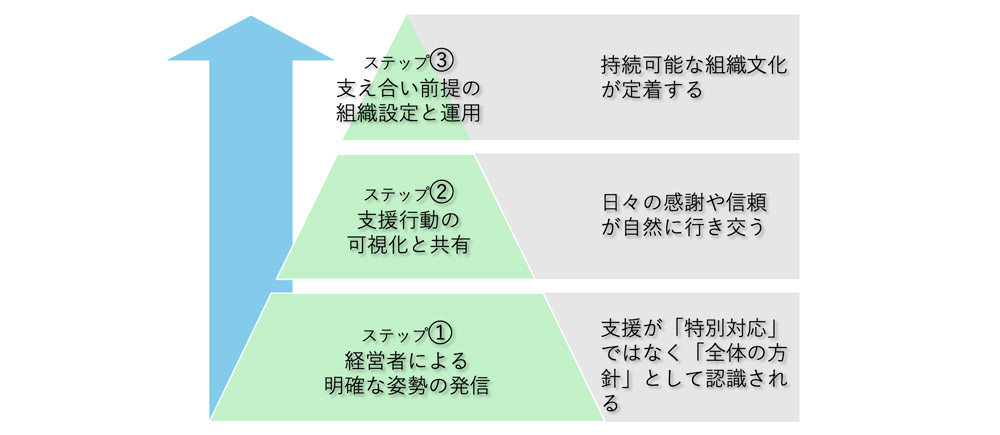

(2)経営者が取るべきアクション

こうした文化を定着させるには、段階的かつ計画的な育成が必要です。次の図では、支え合い文化を根づかせるための組織的ステップを整理しています。

支え合いの文化は、一朝一夕には浸透しません。まず大切なのは、経営者自身が「支援は特別な対応ではなく、誰もが安心して働けるための基盤である」と明確に表明し、その考えを言葉と行動で一貫して示し続けることです。

制度と文化をセットで育てていくことで、支援を「する側」と「される側」の双方に納得と信頼が生まれます。育児中の社員が過度に「申し訳ない」と感じることなく、サポートする社員も「一緒に支え合っている」と感じられる職場を実現するには、制度だけでなく、経営者が日々の言葉と態度で示す姿勢が何よりも重要なのです。

- 回答者

-

中小企業診断士・一般社団法人日本みらい医療福祉共創協会代表理事 持田 貴郁